2009年11月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

サンク・オ・ピエのクリスマス・ディナー

クリスマスディナーの内容と日程が決まりました。期間は、19日、20日、22日、24日です。21日は定休日。23日は貸し切りです。 メニュー内容は、あすホームページ上で発表します。ご予約受け付けも明日から開始します。よろしくお願いします。サンク・オ・ピエ chef 中村雅信

Nov 30, 2009

-

最近の魚介料理

これは、三陸産生ガキ。熟成シェリーヴィネガーソースで召し上がっていただく。 そしてこれは、ホタテ貝柱のタルタル仕立てグリーンオリーヴ風味。グリーンオリーヴとアンチョビにケッパーとほんの少しのニンニクを加えてフードプロセッサーにかけてペーストにしたグリーンタプナードで味をつけてある。白ワインが止まらない美味しさの皿。 これが、毎年の冬の定番(11月から3月)冷燻のシェフ手作りスモークサーモン。市販されているものとは全く違う本物の美味しさです!しかも、皿いっぱいのサラダを覆い尽くすほどたっぷり! さらにこれは、目鯛の昆布〆カルパッチョ柚子オイル風味。新鮮な目鯛を昆布〆にしてカルパッチョに仕立てたもの。柚子の香りがとても心地よい一品。 それから、さらにこれは目鯛とホタテ貝のポワレ海藻バター風味。もちろん刺身で行ける目鯛とホタテを焼いたものに、海藻バターを添えてある。沖縄のアオサ、徳島のアオノリ、佐渡のワカメに沖縄のモズクエキス入りの塩を無塩バターと合わせて練りこんだ自家製の海藻バターをソース代わりにしている。海のものを自然な磯の香りで食べていただく料理です。 近頃、魚介類の料理に心が引かれています。まあ、昔から好きだったんですが、やはり日本人は魚介がいいですよね。フランスでも最先端のシェフたちが昆布〆をやるようになってきたし、昆布出汁なども広くつかわれるようになってきました。アメリカなどでも海藻のヘルシーさが注目されるようになっているようです。そういう意味では日本の魚介に関するカルチャーは、世界をリードするといっていいでしょう。 サンク・オ・ピエというと、フォアグラや鴨というイメージをお持ちの方も多いでしょうが、実は私、魚介も得意なんです。 これは、エゾシカのロースト、グランブヌール風。もちろん、肉料理も絶好調ですけどね!!

Nov 30, 2009

-

うちの猫たち

このブログによく出てくるうちの猫のことを紹介しておきます。この子は、「のある」メス。黒トラなので、フランス語の黒い(noir)から、つけた名前。2008年の5月生まれ(推定)去年の夏に私の娘が、友人の家の庭で一晩中ニャオニャオないていたというのをもらってきた。すぐ獣医に連れて行って、検査したり予防接種したりしたんですが、ノミや寄生虫がいたんで、しばらく小さいのに野良猫生活していたらしい。そのせいか自立心が強く、あまり甘えん坊ではないが、たまに気が向くと膝の上に乗ってきてゴロゴロいってます。 手足が長いのがまるで自慢なようにこのように手を伸ばしてくつろいでいることが多いです。一方、、、、 こいつは、「れのん」雄、通称レノ坊。今年の7月の終わりにうちの娘の友人宅で生まれたものをもらってきました。猫には天国も地獄も国境もないよねということで、イマジンの歌詞にちなんで、ジョン・レノンの名前をいただきました。父親がソマリ種の猫で、母親が日本猫の黒猫なので、いんちきソマリみたいなガラをしてます。特に前足の虎ガラがインチキくさい。(笑) この子は、野良経験が無く人間に対する不信感はほとんどないようで、とてもなつっこいです。能天気で、気ままで、基本的に反省しない男です。かわいければ何でも許されると思っている節があります。 のあるとレノ坊はいつも仲良しで、取っ組みあって遊んだり追いかけっこしたりして、猫同士楽しそう。餌も仲良く分けあって食べてます。のあるは自分の子でもないのにオッパイ吸わせたりしてかわいがります。寝る時も大抵寄り添って寝てますね。 これと言って、何の役にも立たない連中なんですが、結構いやされてます。

Nov 29, 2009

-

ボジョレー・ヌーボーと南仏の新酒を楽しむコース、予約受付再開します!!

ワインが無くなりそうになってしまったので、いったんボジョレー・ヌーボーと南仏の新酒を楽しむコースのご予約受付を終了しましたが、在庫調整の結果もう少し出来そうなので、予約受付を再開します。といってもせいぜい6名から8名分くらいです。ご予約はお早めに!! 一昨日は、さかもとこーひーのさかもとさんがこのコースを御友人と食べに来てくださいました。横浜在住の御友人は、「フレンチを食べると、たいしたボリュームでもないのに何か胃にもたれることが多いんですが、ここの料理はボリュームたっぷりなのにあまりもたれない。」とのご感想。 そうなんです。まさにこのボジョレー・ヌーボーと南仏の新酒を楽しむコースは、自家製ハムやイベリコ豚のラルド、グランパルマの生ハムのリエット、チーズ、塩漬けレバーのソテー、牡蠣のコンフィなどどれも伝統的なフレンチの技法をつかったものですが、続く温前菜のアンドゥイエットの温製テリーヌとフォアグラのソテーにしても、メインのホロホロ鳥のモモ肉の遠赤外線グリエのサラダ仕立てにしても、フランス料理の重要な技術であるソースらしいソースがほとんど使われていません。 たいしたボリュームでもないのに胃にもたれる料理というフレンチは、典型的なのがソースたっぷりの魚料理でしょうね!魚とバターが同量だったりします。日本人の胃袋は一般的に言って乳脂肪の消化が苦手にできてますから、バターやクリームたっぷりの料理は胃にもたれることがあるんですね。 美味しい塩鮭なら、ご飯が進みますよね。そんな塩鮭にバターやクリームのソースなんて必要ないでしょ?つまり素材の下味がしっかり決まっていて、素材自体がある程度のレベルならば、とくにソースはいらないんです。焼き鶏の塩焼きもいい例ですね。 焼き鶏の塩焼きに、ちょいと七味唐辛子を振ったり、レモンかスダチでも絞ったり、あるいは特上のオリーヴオイルを垂らしたりすると、さらに美味しくなります。これは、風味の問題。挽き立ての黒コショウもいいですし、カレー粉やパプリカパウダーだってありですし、ニンニクやショウガの出番だってあるでしょう。私は基本的にソースは風味を添えるものと思ってます。 だから、下味をしっかりつけ素材の持ち味を最大限に引き出す火の通しを心がけているわけです。私の基本的芸風ですね。 バターやクリームの脂肪分は人間の本能に働きかけるような強烈な旨味を持っていますから、それに頼りがちになってしまうんですね。でも、魚や野菜の持ち味じゃかなわないほどの強烈な旨味ですから、使いすぎると素材の味を覆いつくしてしまい、いわゆるソースで食べさせる料理になってしまいます。 例えば、ブロッコリーをゆでてたっぷりマヨネーズをつけて食べると、まあ、普通はマヨネーズが勝ちますね。マヨネーズは脂肪分ですから、バターやクリームの仲間と言っていいでしょう。だから私の場合は、ブロッコリーに少しガーリック風味のオリーヴオイルを垂らすだけです。こうすると、ほんのりと香るニンニク風味と少しのオリーヴオイルのコクがブロッコリーの美味しさを後押しして、持ち味が生かされると思います。 さかもとさんが来られると、いつも料理談義に花が咲きます。そういえば、火曜日にはそばの名店「うぶすな」のご主人夫妻もご来店。やはり料理談義に花が咲きました。自家焙煎のコーヒー、蕎麦や懐石料理、フランス料理とジャンルは違いますが、火の使い方や味や風味のコントロールなどお互いに共通項も多く、その道のプロとの話は楽しいものです。うぶすなの御主人は私の焼いた鴨を召し上がって、柔らかくしっとりと、でも皮はカリカリと香ばしい仕上がりに鴨焼き談義で盛り上がりました。

Nov 28, 2009

-

新鮮!目鯛

これは、朝届いた目鯛。うろこを取ってエラやはらわたを出して、目玉も取り除いてある。つまりあとはおろすだけ、という下処理が終わった段階。目玉まで取るのは、、、あとでアラでだしを取る時に目鯛の場合その名の通り大きな目をつけたままだとぬめりが出てしまうためだ。金目鯛のあらを使う時もやはり目玉はとったほうが良い。 目鯛は、スーパーや町の魚屋にはあまり並ばないが、市場ではとてもポピュラーな魚で、年間通してよく見かけるのだが、寒い時期が本来の旬。白身でくせが無く、このように50~60センチクラスになるとそこそこ脂ものっているので、鮮度が良ければ刺身にもなるし、焼いても煮ても美味しい魚だから、プロはよく使うのだ。 今回のものは、鮮度もよく刺身で行けるレベル。こういうのを市場で買うと市場のおやじさんに「こんないいの焼いちゃうんじゃもったいないなぁ!」なんて言われることが、たまにあるのだが、、、こういう鮮度の魚を焼くから美味しい魚料理ができるわけで、火をがっちり通さないと食べられないような素材じゃ、話にならないわけです。このくらいの鮮度があると、いわゆる魚臭さというか生臭みはないです。海のよい香りがします。古くなってはらわたがとろけてきたような魚は、捌いていても臭いし、身が死んでいるのでおろしていても爽快感が全くありません。だいいいち、そんな素材に触っていると、創作意欲が全く無くなります。新鮮な魚を卸していると、思わず笑顔になるし、とても気分が高揚します。メニューも次から次へと思い浮かんできますね。 目鯛は、少し水分が多い身なので、刺身にするなら昆布〆にすると美味しくなります。焼く時も、軽く一塩あてておいて、出てきた水分をペーパータオル等でよく拭き取ってから焼いたほうが旨味が凝縮して美味しいです。 私の得意な皮がカリッとと焼けて、身がしっとりととろけるような食感の魚のポワレは、こういう鮮度の魚だから、身にがっちり火を通さなくても安心して出せるんです。最近お気に入りの海藻バターソースでもやろうかな、、、。もちろん昆布〆にして、うちで一杯やりますけどね!(笑)

Nov 26, 2009

-

冬は根菜!

これは間引きの大根。大根の白い部分が、鉛筆よりちょっと太いくらいです。これはさっと茹でてあります。大根は葉っぱのほうがビタミンCが多くて栄養があるので、こうやって丸一本食べられるというのはとてもいい食べ方です。特に間引きの大根ですから葉っぱも軟らかい。ガーリックオイルを少しかけてオーブンで温めます。 ときめき鶏のローストに添えたところです。一皿に大根が丸二本!(笑)大根の葉に隠れているのが里芋のソテー。里芋は大きさにもよりますが、よく洗って皮つきのまま15分から20分くらい茹でます。竹串がスーッと通れば大丈夫。荒熱を取ったら皮を剥いておきます。それを適宜切り分け澄ましバターで焼きます。澄ましバターとは、バターを湯煎などにかけてゆっくりと溶かし、上に浮くアクと下に沈む乳白色の水分を取り除いたもので、バターの中の純粋な脂肪分のこと。ただのバターは180度くらいで焦げ始め、そのまま加熱を続けると、苦みやエグミが出てしまうのだが、澄ましバターなら250度くらいまで上げても変質しないので、香ばしく野菜や魚や肉などを焼くのに適した脂だ。 そしてこれは、焼き大根。大根と言うとおでんやふろふき大根、ブリ大根など煮る料理が多いが、実は焼いても美味しい。この場合はもちろん普通サイズの大根を使います。1~2センチくらいの輪切りにして皮をむき、オリーブオイルを少しひいたフライパンで焼きます。もし家庭でおかずやつまみにするならゴマ油も美味しいです。中火でしっかり焦げ目をつけたらひっくり返し反対側も焦げ目をつけます。その後火を弱めて蓋をして15分から20分ほど蒸し焼きにします。最後に全体的に軽く塩で味をつけます。塩は最後にしないと水分が出て、せっかくの焼き大根の香ばしさがなくなってしまうので、必ず最後ですよ! この画像の場合は、仕上げにカリカリニンニク入りのオイルを絡めてありますが、、、おかずやつまみにするなら、焼きあがった大根におろしポン酢とオカカかジャコなどかけて食べてください。粋な江戸前料理です。煮込んだ大根ほどは柔らかくはないのですが、焼くのでしっかりと大根の持ち味が生きて、大根ってこんなに美味しいものかと思うかもしれませんよ。 その他にも、大根をスライサーで縦方向、つまり繊維に沿ってスライスしてなべ物やシャブシャブに使ったりしても美味しいし、太めの千切りにしてゴマ油で炒めて、しんなりしてきたら醤油で味をつけて、すりゴマと粉唐辛子を振りかけて食べる韓国風のおかずとか、手作りの美味しい田舎味噌があれば、あえてだしを使わずにたっぷりの大根千切りと水と味噌だけのお味噌汁なんていうのも実に素朴で美味しいものです。ただそういうシンプルな調理に耐えうるのは、うちの畑の野菜のように有機で露地栽培した野菜自体が力を持っているのでないと、なかなか美味しくは出来ないですけどね。

Nov 25, 2009

-

簡単おつまみ

これは、オリーヴのマドリード風マリネ。スペインやイタリア、ギリシャや南仏など地中海沿岸地域はオリーヴオイルとこのようなテーブルオリーヴ(食卓にのせるオリーヴの実)が食生活には欠かせない。日本人にとっての梅干しや沢庵漬け、韓国人にとってのキムチのようなもので、ただ食べるだけでなく、加工して料理に使ったりもするのだ。 オリーヴはちょいと苦手という方も多いが、このマリネならきっとおいしいというに違いない。作り方は簡単。オリーヴ(緑でも黒でも種ありでも種抜きでも詰め物をしてあるものでも何でも良い)に軽く塩をして、シェリーヴィネガー(なければワインヴィネガー、赤でも白でも良い。日本のお酢ではきびしいかな?)オリーヴオイル、オレガノ少々、パプリカパウダーをたっぷり、ニンニクのみじん切り少々、1センチくらいの玉ねぎの角切り。これを混ぜて半日から一晩置くだけ。材料さえそろえば、混ぜるだけですからね。 これは、ボジョレー・ヌーボーと南仏の新酒を楽しむコースの前菜にも付けているが、残した方は誰もいない。オリーヴ嫌いの人もパクパク食べられるはず。またワインに合います。赤でも白でも良いんですが、特によく冷えた辛口の白ワインには最高です。ケッパーやピクルス、ドライトマトなどを混ぜても美味しいですよ! オリーヴオイルは、オリーヴの実をしぼっただけの言わばジュースの脂肪分だけを取り出したものが、いわゆるエクストラバージンオイル。生の果実を搾っただけで得られるオイルはオリーヴだけだろう。果実のほうは、木からもいですぐ食べるというわけにはいかず、苛性ソーダなど渋抜きをしたり、ある程度の加熱処理をしたりしなければ食べられない。 オリーヴは、一説によると500以上もの品種があるらしい。実を食べるものとオイル向けのものと、どちらにも向いているものと色々あるようだ。大きさもパチンコ玉より小さいものから鶏卵に近いくらい大きなものまであり、熟しても緑色のものや赤黒くなるもの、紫色になるものなど色々だ。ちなみに食用の黒オリーブは、色の濃いオリーヴをアルカリ処理などした結果の色で、真黒に熟すということではないらしい。適度に脂肪分とたんぱく質が含まれるので、悪酔い防止にもなる。

Nov 24, 2009

-

大好評!ボジョレー・ヌーボーと南仏の新酒を楽しむコース

アミューズに続いて、まずは特大前菜の盛り合わせ。画像上から時計回りに、シェフの手作り養老渓谷産もち豚のスモークハム、イベリコ豚ベジョータのバラ肉の手作りラルドの自家製ドライトマト添え、生ハムグランパルマのリエット(バゲットの上の2つ)、バゲットにのせたゴルゴンゾーラチーズと自家製イチジクジャム、塩漬けにしてソテーしたときめき鶏のレバー、オリーヴとピクルス、小さな器に入れた広島産牡蠣のコンフィ、豪華7点盛りです! 続いては、アンドゥイエットのテリーヌの温製とフォアグラのソテー自家菜園のシェフ風ポテト添え。アンドゥイエットというのは、本来豚などの腸を腸詰にしたもの。それを腸詰にしないで、テリーヌに仕立てて、軽くニンニクで風味をつけたパン粉をまぶして焼いてある。ほんのりニンニク風味のポテトとフォアグラのソテーを添えてあります。 メインは、ホロホロ鳥の遠赤外線グリエのサラダ仕立て。フライパンでポワレするのとはまた違った皮のパリパリ感が魅力。炭焼きの焼き鶏みたいですね。 シイタケのフリカッセを添えてカットしたホロホロ鳥のモモ肉の遠赤外線グリエを盛り付けたサラダ仕立て。さっぱりとしたメインディッシュです。 木イチゴ100%のソルベ。小さなアヴァンデセール(デザートの前のデザート)ボジョレー・ヌーボーの香りの余韻のような木イチゴですね。 最後はクレーム・ブリュレ・ア・ラ・カソナード。カソナードというのはフランス産のブラウンシュガー。そのカソナードを弱火のバーナーででゆっくりとカラメリゼして仕上げる。バニラビーンズもたっぷり使って、まさにほっぺが落ちるかとい美味しさです。 ボジョレー・ヌーボーと南仏の新酒を楽しむコース、大好評ですよ!!

Nov 22, 2009

-

ボジョレー・ヌーボーを作った人たち

うちの猫たちは相変わらず仲良し。先輩♀が、後輩♂を抱きしめて寝てます。ただの暖房代わりかもしれませんが、、、。(笑) 今ではすっかり毎年恒例となったボジョレー・ヌーボーですが、、、フランスはご存じの通り世界でもトップクラスのワイン生産国ですから、各地でワインの収穫祭のようなものがあります。ボジョレーヌーボーも元はと言えば、リヨンとその郊外の田舎であるボジョレー地区のワインのお祭りでした。とってもローカルなものだったんですね。リヨンには3つの川が流れて流れているといいます。つまり、ローヌ川、ソーヌ川、そしてボジョレー!!というくらいですから! 第二次大戦前は、単に田舎の安酒でした。大戦中はドイツにパリが占領されたりして、ボジョレー地区に疎開する人もいたようです。戦後パリに帰った人たちがボジョレーのワインはなかなか美味かったぞなんていう人もいたようです。 そんな中、戦後ボジョレーに一人の天才が現れます。その人はジョルジュ・デュブッフという神がかり的なテイスティング能力とワインのブレンドのセンスの持ち主です。今ではボジョレーの帝王と呼ばれる彼は、ボジョレー各地の大小さまざまな醸造家や農家を訪れ、テイスティングをして、ワインを買い付け独自のセンスでブレンドして彼独特のボジョレーのスタイルを確立しました。またそのスタイルを作るために必要な栽培法や醸造の技術も研究し、農家や醸造家に説いて回ったんです。 彼のワインは、今ではボジョレーの典型と言っていいでしょう。軽くあっさりとしていて、イチゴのようなチャーミングな香りで、フレッシュな紫色のローブ、少し冷やして飲むと美味しい、、などまさにボジョレーのイメージそのものと言っていいですね。まあ、逆にいえば彼が今のボジョレーワインのスタイルを築いたというわけです。1800年代からこの地方では秋に新酒を飲む習慣があったのですが、早く仕込んだはしり物が珍重されるので、よく熟さないブドウで仕込んでしまったような粗悪品が出てくるようになったため、1951年に今の解禁日制度が法律で決まります。11月第三木曜日ですね。 解禁日制度が出来たおかげで、いっそうお祭り気分が高まり、パリなどでもボジョレー・ヌーボーのイベントをするようになりました。 そこでもう一人の天才が出てきます。リヨンの三ツ星シェフ ポール・ボキューズです。彼はデュブッフのワインを大変気に入り、お店においてお客や仲間の料理人などにも勧めました。ボキューズは、1965年に三ツ星に上り詰めいまだに40年以上三ツ星を維持しています。60年代70年代のポール・ボキューズのお客は、アメリカ人がとても多かったんですね。まあ、戦勝国ですからね。そんなアメリカ人の間でもボジョレーワインというのが浸透していきます。アメリカのカルチャーはいずれ時差がついて日本に入ってきます。 ボキューズは当時話題のヌーベル・キュイジーヌの立役者。世界が最も注目する料理人です。そんな彼が一押しのワインと言って、ボジョレーを勧めるのですから当然人気が高まります。しかも安くて、飲みやすくて軽くて美味しいワインですから、アメリカ人にはとてもうけが良いわけです。 70年代80年代に入ると、航空機や定温コンテナの船便などワインや食品の輸送技術が一気に高まり、また日本のバブル景気に乗ってボジョレー・ヌーボー・ブームに火がついたんですね。バブルのころは本当にすごかったですね!東京や成田の一流ホテルなどで会費が何万もするような、ボジョレーヌーボーのイベントが行われたり、私の知り合いの酒屋さんでは、解禁日に4トントラック2台に満載のワインが一日であっという間に売れたとか、、、。 特に日本の場合、世界の先進国の中で時差の関係で一番解禁が早いというのが、さらにブームを後押ししたようです。という経緯でボジョレーヌーボーが広く知られるようになりました。 ボジョレー地区は、一応ブルゴーニュの一部とされています。だが、ブルゴーニュの中心であるコート・ドールとはかなり事情が違います。まず、ブドウ品種。ブルゴーニュの一流赤ワインは、全てピノ・ノワールという品種だけで作られています。ロマネ・コンティもシャンベルタンもピノ・ノワールです。ブルゴーニュの一番格下のワインで、ただのブルゴーニュとしか名乗れないワインでもピノ・ノワール100%が義務付けられています。ピノ・ノワールは、ボルドーのカベルネソービニヨンと並んで赤ワイン用のブドウの最高級品種のひとつなんですね。 同じコート・ドールやその周辺で作るワインにガメィという品種を混ぜると、その割合によりますが、ブルゴーニュ・パストゥグランとかブルゴーニュ・グラン・トルディネールというただのブルゴーニュより格下のワインになります。ボジョレーのワインはそのガメィという品種だけで作られます。 ですから一般的に言って、コート・ドールのワインよりはボジョレーのワインは格下ということになってます。ただし、全てのワインやブドウ品種について言えることですが、ブドウ品種が味を決めるわけではありません。むしろ、栽培方法や気候、土壌、収穫方法、ブドウの樹の樹齢、醸造方法などの要素のほうが大きいのです。だからボジョレーにも下手なコート・ドールのワインより美味しく値段も高いものがたくさんあります。ただ、ロマネ・コンティのように100万以上もするようなとびきり偉大なワインはピノ・ノワールじゃないとねということです。 日本に来るボジョレーヌーボーは、もちろんちゃんとボトルに入っているもので、かなりの高級品がほとんどです。現地では樽から直接抜いて飲ませてくれるので、かなり安いようです。フランス人も含め、ワイン生産地の人たちはそういう形の水より安い様なワインを飲んでいます。ちゃんとボトルに入っているのは、それだけで結構高級なんですね。今年は、ペットボトル入りの激安ヌーボーが話題のようですが、あれなどはだいぶ現地に近い感じなんでしょうね。 話がとりとめがなくなってきましたが、、、、ボジョレーヌーボーという文化は、20世紀後半のフランスのワインと料理を代表する二人の天才が作ったというお話でした。

Nov 20, 2009

-

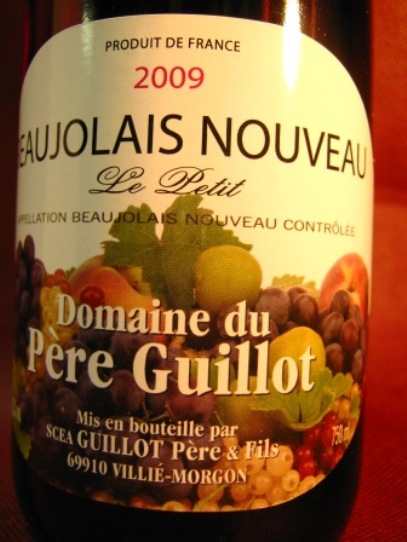

Beaujolais Nouveau est arrivee!! ボジョレー・ヌーボー解禁!!!

ボジョレー・ヌーボー本日解禁!!!ですね。これは、うちが今年導入した、ペール・ギヨのヌーボー。ペール・ギヨとはギヨおじさんという意味。ボジョレーというカジュアルなワインらしいメーカー名ですが、、、このギヨのワインはの「神の雫」にも取り上げられた凄腕の作り手で、ボジョレーで最も男性的なワインが作られるモルゴン村に本拠を置くドメーヌで、熟成にはむかない若飲みワインというのが普通なボジョレー、、まあ、もっても5年が限度と言ったボジョレーの常識を覆す当たり年なら15年でも20年でも熟成するという化け物ワインを造ることで有名な人。その名の通り男のワイン!という感じの作り手。 さて、午前零時解禁を待って抜栓。色は、鮮やかな紫色でやや濃いめ。香りは、イチゴヨーグルト。マロラクティック醗酵(乳酸発酵)によるヨーグルト系の香り(微かだが)とボジョレーのブドウ品種のガメィ独特のイチゴの香り。それも完熟を少し過ぎるかもというくらい熟れたイチゴの香り。さらにモルゴン村ならではの土の香りすら感じる。ボジョレー・ヌーボーに土の香りを感じた記憶はない。味わいは、しっかりとした綺麗な酸味があり切れがよく余韻も長い。かなり厚みがあり、しなやかなタンニンを感じる。 総じて、美味しいワインですね!さすがに評判通り力強いヌーボーと言えるでしょう。また作柄も評判通り、7月までの涼しさがブドウに綺麗な酸味を残し、8月以降の好天で一気にブドウが完熟したという作柄情報そのままを感じる作りです。 そして、これは南仏オード県あたりのワイン。 スペイン寄りで地中海近く、温暖な気候の土地ですね。ワインは、カシスやスミレの香りに少しプラムの香りが混じる、色合いはボジョレーよりはやや淡く、濃いめのルビー色。低めの温度でも引っかかる様なタンニンはなく、スムーズですっきりした飲み口。新酒ならではのチャーミングな感じで、軽やか! これも同じオード県の白ワインのヌーボー。ああ、なんて爽やか!酸味もきれいで、ほんのりかんきつ系とかすかにはちみつやアカシアの花のような甘めの香り。新酒はいいなぁ!という感じですね! と、いうわけで昨日は「ボジョレー・ヌーボーと南仏の新酒を楽しむコース」の仕込みに明け暮れた。 これは、生ハムグランパルマのリエットの仕込み。生ハムを一本買うと、生食で美味しく食べられるのはモモ肉の部分だけなので、硬いスネ肉がどうしても残ることになる。そのスネ肉ともち豚の腕肉(前足の肉)を少しの水分とラードで低温で煮込む。それを煮崩して煮汁や脂ごと固めるのがリエット。本来は、クズ肉で作る保存食だったものだ。 半日ほど煮込んで、煮崩す。ハムや豚肉はフードプロセッサーで細かくして、そこに肉汁と脂を混ぜ、ボールごと氷にあてて冷やしながら練り上げる。水分と脂が乳化するように練るにはかなりのスピードと力が必要。とてもきつい仕事です。腕がパンパンになります。生ハムグランパルマの素晴らしい旨味が、もち豚の美味しい脂と溶け合って、とても力強いリエットができました。塩分は生ハムの塩気のみで、あとは胡椒とナツメグだけのシンプルな味付けです。カリッと焼いたバゲットにのせて召し上がっていただきます。 それから、これは新鮮なときめき鶏のレバーの塩漬け。ほんのりニンニクの風味をつけカマルグ産の海塩でマリネしてます。マリネというのは、マリン(海)から派生した言葉で、海に同化するというか、海水につかるというか、要するに海の濃さくらいの塩味をつけるといことが言葉の意味だろう。またそのくらいの塩分が、酒の肴にはちょうどいいのだ。ソテーして召し上がっていただきます。 さらに、これは温前菜のアンドゥイエットのテリーヌの仕込み。柔らかく下茹でしたモツ(豚の小腸)ともち豚の腕肉をミンチにかける。 モツは一部を取り置き細切りにして混ぜ込み食感を出すようにする。アンドゥイエットとは、本来腸の腸詰のことで、、、、小腸や大腸、胃袋やクズ肉のミンチなどを大腸に詰めたものがアンドゥイユで、おなじものを小腸に詰めたものがアンドゥイエットという。言わば究極のモツ料理と言えるだろう。フランスにはアンドゥイユ賞味騎士団とか、アンドゥイエット真正愛好会などという組織?があるくらいこの料理に対する思い入れがある人が多い。美味しくできたアンドゥイエットは、実によい酒の肴になるのだが、モノがモノだけにひどい作りだと臭くて食えたものではないということもあるらしい。もちろんサンク・オ・ピエのは美味しいですよ! これは、広島産牡蠣のコンフィ。牡蠣は、フライパンで乾煎りして火を通し、塩とほんの少しのオイスターソースで味をつける。オイスターソースというくらいで牡蠣に牡蠣のエキスをまとわせるのだから合わないはずがない。最後に少しクミンシードを加えて、たっぷりのオリーブオイルに漬け込む。 この他にも、自家製のイベリコ豚のラルドに自家製のドライトマト添えとか、自家製のもち豚ロースのスモークハムとか、自家製のピクルスやひと手間かけたオリーヴの実など、「ボジョレー・ヌーボーと南仏の新酒を楽しむコース」は、前菜豪華7種盛り合わせですよ! 本日は解禁日なので、予約が無くてもこのコースをお出しできます。まあ、基本的に予約性なので、できればお電話かメールを入れてから来てくださいね! お待ちしております。 メインは、ホロホロ鳥のモモ肉の遠赤外線グリエとシイタケのフリカッセのサラダ仕立て。 アバンデセール(デザートの前のデザート)をはさんでデザートは、、 クレーム・ブリュレ・ア・ラ・カソナードです。温前菜にはフォアグラも付いてます! 詳しくは、こちら。

Nov 19, 2009

-

サーモン尽しのメニュー

これは、5.4キロのノルウェーサーモン。もう鱗を落とした後なのでつやが無いが、鱗が付いていればもっと銀色に輝いている。これを卸して、、、 塩鮭でいえば甘塩程度に塩を当てて一晩置く。これは、サーモンのポワレの材料になる。鮭鱒類は、生に塩を振って焼くより、一塩あてておいて余分な水分を抜いてから焼くほうが断然美味い。刺身やマリネの時も一塩あてたほうが美味しくなる。昔ながらの塩鮭は実に理にかなっているのだ。もちろん保存性の意味もあるが、旨味が凝縮されて美味しくなるという意味合いが強いと思う。 そして、このラップに包まれたサーモンは、昆布〆。軽く塩を当て、昆布で挟んでラップに包むことで、昆布がサーモンの水分を取り、同時に昆布の旨味と香りがサーモンに浸みこむわけ。和食の伝統的技法ですね。これも水分が抜けるので、ただの刺身より美味しいし、保存性もよくなる。これを切りやすいようにルイベにして、、、つまり、北海道風に軽く凍らせて切る。 それから、これはサーモンのリエット。リエットというのは、本来豚肉や鴨 ウサギや鵞鳥などの肉で作る保存食で、それらの肉をまず塩漬けにしてから、低温のラードで煮込み、煮崩してからその煮汁や脂ごと練り上げて冷やし固めたもので、パンに塗って食べる伝統的なお惣菜のこと。80年代くらいから、それを魚で作ることも多くなってきた。魚の場合は、魚を白ワイン蒸しにしたり、クールブイヨンでゆでたりして火を通し、バターや生クリームなどを加えて練り上げて冷やし固めることが多い。身に脂がのっているサーモンやサバなどで作るのが普通だ。 このリエットも、白ワイン蒸しにしたサーモンをボールに入れて身をほぐし、ワイン蒸しの煮汁にバターとクリームを加えて煮詰めたものを魚に合わせ、ボールごと氷水にあてながら冷やしつつ練り上げる。フェンネルを少しと胡椒を少々塩とレモン汁で味を調えて仕上げる。カリッと焼いたバゲットにのせて食べると美味しい。 サーモンのリエットと昆布〆と中落ちで作ったタルタル仕立ての盛り合わせ。リエットはバゲットにのせ、昆布〆はスライスして、塩とレモン汁とゆず風味のオイルで仕上げてある。タルタルは、まな板でたたいたサーモンの中落ちに、緑のオリーヴの実とアンチョビやケーパーなどをミキサーにかけたタプナードと玉ねぎのみじん切りを合わせて青ネギを散らしたもの。 そして、これはサーモンのポワレ、赤ワインソース。フランス人も80年代くらいからやっとカリッと焼けた魚の皮の美味しさに気付いたようで、Saumon cuite en peau ソーモン・キュイ・タンポー といって皮を付けた鮭のポワレという表現をするようになった。獣肉なら耳から尻尾や内臓まで食べつくす術を知り尽くした欧米の食文化だが、魚に関しては我々日本人のほうが上だろう。カリッと焼けた皮の美味しさなんて日本人はとっくの昔に知ってますからね! 例えば、フランス人は、アンコウを食べるときに日本人が七つ道具と呼んでいる皮や肝やエラや胃袋などの美味しいところは全部捨てて、尻尾の身しか食べない。美食家で有名な魯山人はアンコウを買いに行くと、必ず「身はいらねーよ」と言っていたそうで、、、フランス人は魯山人からすれば一番まずい場所しか食べないというわけだ。魯山人から見れば魚の食べ方を知らないということになるだろう。そんなフランス人が考えた傑作サーモン料理がこれ。 一塩あてたサーモンは、皮をカリッと焼き上げ、身のほうはしっとりと余熱で火を通す。ブルゴーニュの赤ワインとエシャロットをよく煮詰め、バターでつないでソースにします。同じワインを少し冷やして合わせると美味しい。これは、サーモンを肉料理感覚で食べたいという感じで、魚にあえて赤ワインを使い、それで合わせるという料理ですね。 常連のお客様のサーモン尽しというリクエストにこたえた料理でした。

Nov 15, 2009

-

スモークサーモンのサラダ、ウズラのロースト、アーモンドとマロンのカトル・カール

私自慢の冷燻サーモンのサラダ仕立て。このように野菜が透けて見えるくらいにサーモンを薄切りにすると、口解けがよくて美味しい。自家菜園の美味しいサラダとも相性は良く、シャンパーニュやシャルドネやソーヴィニオン・ブランの辛口白ワインや軽いシェリーなど合うでしょうし、日本酒にも合いそうですね。 これは、ウズラのローストの焼きあがったところ。ウズラは鶏に似て、飛ぶことより走り回ることのほうが得意な鳥だから、モモ肉が発達している。鳩や鴨などは飛ぶための胸の筋肉が発達しているので、モモ肉はもっと小さく見える。 キノコのリゾット、フォアグラのソテーを添えて盛り付けたところ。このウズラは、フレッシュで空輸されたもので、普通サイズより一回り大きくて、味もよい。スポット的に入荷します。 最後は、アーモンドとマロンのカトル・カール。カトル・カールとは1/4が4つという意味で、粉と卵と砂糖とバターが同割の生地で焼くケーキのこと。パウンドケーキというのも同じように4つの材料が1ポンド(約450グラム)ずつとか、同割で合わせて1ポンドになるということから来た名前だ。実際には、少しのベーキングパウダーや少しの塩、バニラなどの香料が入るのだが、卵、砂糖、粉、バターが同割というのは基本中の基本。 フランスでは、お母さんやお祖母ちゃんから一番最初に習うお菓子と言われているが、実はこの生地を本当に美味しく作るのは難しいのだ。 作り方は、、、室温に戻して柔らかくしたバター(ブール・アン・ポマード、ポマード状のバターなんていいます)に粉糖を混ぜて白くなるまでかき混ぜます。そこにといた卵を少しづつ加えながら、混ぜていきます。途中で塩やバニラエッセンスなども加えます。最後に粉を加えて一気に合わせて出来上がりなんですが、、、卵を混ぜている段階で、アマチュアの人の多くは、生地が分離してしまっています。それで焼きあげてもちゃんと固まるし、一見まともにできているように見えますが、ケーキの断面をよく見るとバターが下に沈んでしまって、上のほうはパサパサした感じなってしまいます。 バターは脂、卵は水分。これはよほど注意して混ぜなければ、分離するに決まってます。言わば、マヨネーズ作りの逆バージョンなわけで、脂の中に水分を加えてゆくわけですから、かなりの注意が必要です。 この画像のケーキは、小麦粉を使わずにアーモンド粉で作ってあるので一層分離しやすくて難しい生地ですが、上手に作るととても上品な味です。ケーキの上には、フランス産の栗100%のマロンペーストを8分立ての生クリームで伸ばしたモンブラン風の軽いクリームをしぼってあります。生地の中には焼き栗をしのばせました。いつも作る、タルトの生地に近いのですが、少しベーキングパウダーを入れてあるので、その分膨らんでやや軽い味わいになってます。

Nov 13, 2009

-

ボジョレー・ヌーボーと南仏の新酒を楽しむコース

ボジョレー・ヌーボー解禁まであと一週間です。早くも来週木曜日が解禁です。そして毎年恒例のボジョレー・ヌーボーを楽しむコース、今年は「ボジョレー・ヌーボーと南仏の新酒を楽しむコース」にリニューアルしました。 今年は7月までが涼しく、冷害すら心配されたそうですが。8月9月と一気に気温が上がり、ブドウが完熟したそうです。その結果、7月までの寒さがかえってブドウにきれいな酸味をのせてくれて、実にバランスの良い味わいのワインが出来たようです!楽しみですね!しかも今年からボジョレーのモルゴン村の天才的作り手であるドメーヌ・ペール・ギヨのヌーボーを予約しました。あの「神の雫」にも取り上げられたつくり手です。ボジョレーで最も力強く男性的なワインが出来るといわれるモルゴン村にあって、軽くて若飲みというボジョレーの常識を覆した男として有名です。彼のワインは当たり年なら15年でも20年でも熟成するといわれていて、せいぜい5年が限度というボジョレーの常識からすれば並外れたワインの作り手といえるでしょう。ペール・ギヨのヌーボーは、約半分のブドウがモルゴン村内の畑で作られたもので、ボジョレー全域のワインをブレンドする大手メーカーものとは比べ物にならないですね。 また、毎年ボジョレーヌーボーを2種類用意してましたが、今年は趣向を変えて西南フランスのラングドックヌーボーを入れてみました。日差しが強い地中海近くの果実味がはじけるワインです。こちらも評判の良い作り手として有名なドメーヌ・ラ・グラーブの赤(メルローとシラー)と白(ソービニヨン・ブランとシャルドネ)です。 白を食前酒に、前菜からメインまでは2種類の赤ワインを並べて飲むなんて言うのも楽しいかもしれませんね! これは、去年の前菜盛り合わせ。今年もこんな感じに一番大きな皿に前菜7種盛りです。メニューは既にホームページにもアップしてありますが、、、ご予約限定!11月19日よりボジョレー・ヌーボーまたは南仏新酒が売切れるまで!お一人様¥5500Amuseお楽しみアミューズ第一の皿7 Entrees pour Beujolais Nouveau et Languedoc Primeurボジョレー・ヌーボーと南仏新酒を愛でる7種前菜盛り合わせRillette de Gran Parma生ハムグランパルマのリエットGorgonzola avec confiture de figueゴルゴンゾーラチーズ、イチジクのジャム添えFoie de Volaille de TOKIMRKI sale塩漬けにしたときめき鶏レバーのソテーLardo d'Ibrico au tomate secheイベリコ豚のラルドと自家製ドライトマトCote de cochon de MOCHIBUTA fume du chefシェフの手作りもち豚のスモークハムConfit de Huitre de HIROSHIMA広島産牡蠣のコンフィPikles et Olives自家製ピクルスとオリーヴ第二の皿Terrine d'andouillette chaud et foie gras chaudavec pomme de terre du chefアンドゥイエット(豚もつ)の温製テリーヌ仕立てとフォアグラのソテー、シェフ風自家菜園のポテト添え第三の皿Salade de cuisse de pintade grille et fricassee de Shiitakeホロホロ鳥の腿肉の遠赤外線グリエとシイタケのフリカッセのサラダ仕立てAvant Dssert小さなアヴァンデセールCreme a la Cassonadeクレーム・ブリュレ・カソナードCafe ou The , 2painsコーヒーまたは紅茶、2種類のパン付 今年も前菜重視!おつまみ主義です。(笑)特にお勧めは生ハムグランパルマのすね肉部分ともち豚バラ肉をラードで煮崩してペースト状に固めたリエット。腸を腸詰にするアンドゥイエットをテリーヌ仕立てにしてからソテーし、フォアグラと美味しいポテトを添えた温前菜。メインはあっさりとサラダ仕立てに。ホロホロ鳥も久々の登場ですね! ご予約限定ですので、ホームページからご予約ください。お待ちしております。

Nov 12, 2009

-

フォアグラのロースト

これは、ハンガリー産の鵞鳥のフォアグラのロースト。フォアグラに限らず、ある程度大きなかたまりを焼くことをローストと言いますが、美味しく作るコツは、しっかりと室温に戻してから焼くことです。これがまず第一条件。冷蔵庫から出したての冷たい肉を上手に焼き上げることは不可能と言ってもよいくらいだ。 これはステーキでも焼き肉でも同じ。焼き肉屋さんのタン塩がよく凍ったまま出てくるが、あれをすぐ焼いてしまうのと、溶けるまで待ってから焼くのとではかなり味が違います。焼き肉は、室温に戻した肉を強火でサッと焼くのが美味しく食べるコツなのだ。 ステーキでは、肉が厚くなるほど特に室温に戻すことが大事になる。要するに柔らかく美味しく焼けた肉というものは、全体が60度前後に温まっている状態なのだから、冷たい肉をいくら温めても、外側ばかりが焼けて硬くなり、中は冷たいままということになるわけ。 さらに悪いことに、焼けた肉は縮む。そうすると芯が冷たく外側だけ焼けた肉は、外側が縮まって中心に向かう圧力が高まり、中から肉汁が出てきてしまう。よく、「肉は最初に強火で壁を作って中に旨味を閉じ込めて、、、」などと言うが、私はあれは間違っていると思う。肉というのはコラーゲンを中心としたたんぱく質で作られた網目状の組織に水分と脂肪分が含まれているわけだから、強火でい焼きつけた肉の表面は水分と脂肪分が抜けて固まったたんぱく質の網目状の組織になっているはずで、そんなものが肉汁のうまみを閉じ込めてくれるとは到底思えない。 強火で焼きつけることの意味は、メイラード反応(お焦げの美味しさができる一連の複雑な化学反応のこと)の美味しさを出すには意味があるだろうが、旨味を閉じ込めることにはあまり効果が無いと思う。 例えば、私が大きなローストビーフを焼く場合、、オーブンを250度くらいにセットし、フライパンに入れた肉を3分ほどオーブンに入れる。3分たったら、オーブンから出し、肉をひっくり返し温かい場所(50~60度)で5分休ませる。次に肉を90度向きを変えてまたオーブンに3分くらい入れる。出したら肉をひっくり返し、また休ませ、、、ということを繰り返して2時間から場合によっては5時間くらいかけて仕上げるのだ。 250度という比較的高温のオーブンでは、鍋肌に接した肉の部分はメイラード反応が起きてしっかり香ばしさも出てくれる。鹿のロース肉などのように細い肉をローストするときは、強火で焼き色を付け、あとは温かい場所でたまにひっくり返しながら、置いておくだけ。鹿のような、100%赤身の肉は火が通りやすいので、こんなやり方です。 ローストビーフの仕上がりはこんな感じです。赤いですが、2時間以上かけて休み休みゆっくり焼いてあるので、全体に火が通っています。 子羊の背肉のように背脂がついて骨もついているような肉は背脂を強めの火でよく焼いて、カリッと香ばしくなるまで焼きます。そのあと、他の部分にも焼き色を付けてから、オーブンに出し入れをして休ませながら焼きます。 鶏類の丸焼は、ほとんど常に火の上です。背中側から焼き始め、モモ肉を両側焼いてゆきます。鶏類の肉質は、一般的にモモ肉のほうが火が通りにくいのでまずはモモ肉に火を通してしまいます。(8割くらいですけどね)モモ肉に大体火が通ったら、強火で胸肉を一気に焼きます。胸肉に6割くらい火が通ったら、別鍋にとって胸を下にした状態で温かい場所で休ませます。鶏のお尻が上がって逆立ちに近い状態です。こうして置いておくと、鶏の内部の骨(つまり鶏ガラですね)が蒸されたようになって体内に美味しいスープがたまってきて、それが胸肉に浸みこんで胸肉がしっとり仕上がる。小さい鶏ほど短時間で強火です。2キロくらいの鶏なら1時間くらい、ウズラなど小さい鶏なら10分もかかりません。 さて、フォアグラの場合は、、、フォアグラは脂肪分が多いので、火が通るのが早い。水と脂では比熱が全く違うからだ。よく室温に戻したフォアグラは、想像以上に火の通りが早いから注意が必要だ。表面が香ばしく。中が液状に近いくらいが理想です。 仕上げはこんな感じです。ほぼ理想的に焼けてます。まあ、いつもそうなんですけどね。(笑)ソースは、キノコのデュクセルソース。

Nov 9, 2009

-

今日も美味しいものだらけですよ!

三陸産の生牡蠣です。最近美味しい仕入れ先に変えました。少し高くなったので、一個売りを¥200から¥250にしました。かなり美味しいです。サラダを添えて、ランチでは2個ディナーでは3個出してます。もちろんばら売りもしてますよ! これは、新鮮なオーストラリア産の赤鹿の背肉。牛ならサーロインの部分ですね。鮮度が良いので真赤っかです。鹿はコレステロールが少なく鉄分も豊富でとてもヘルシー!上の画像はサラダオイルでマリネしてあります。全く脂肪分が無い肉なので、サラダオイルやオリーヴオイルでマリネするとしっとり感が増します。 これは鹿肉のロースト、グランブヌール風。 グランブヌールとは、王様の狩猟長という意味で、狩猟のために野に出れば、たとえ王といえども野山を知り尽くした狩猟長には従わなければならない。鹿を仕留め、ブルーベリーなどを採ってきて料理を作るというわけで、こんな名前がついたのだろう。果実系のソースは、新鮮で軽い風味の鹿肉にあうようだ。鹿肉は、ごく新鮮なら牛肉よりもくせが無いくらいで、柔らかい。特に私のような低温ローストの調理をすると、食感は生肉より柔らかいくらいだ。クラシックな鹿料理だとフザンタージュと言ってかなり熟成させて、つまりかなり古くしてから食べるのだが、その場合はキノコやトリュフを使ったシャスール風(狩人風)という料理がよい。肉の熟成香とトリュフやキノコの香りが絶妙にマッチするのだ。 合わせるワインは、グランブヌールのような果実系には、濃い果実系の香りとハーブやスパイス香も感じるコート・デュ・ローヌのシラー種が中心の赤ワイン、コート・ロティやエルミタージュなどが定番だろう。また、オーストラリアの一連のシラーズたちやカリホルニアの独特の果実味を発揮するジンファンデルの濃厚なワインも面白いかもしれない。 一方、熟成させた肉にトリュフやキノコを合わせるならワインも当然熟成させたもので、ボルドーのサンテ・ミリオンやポムロールのメルロー中心のワイン、スペインのリオハの大樽で仕込んだクラシックなスタイルのものや、とっておきの特上のブルゴーニュの出番だろう。 フランス料理は、ワインを飲むための料理といっても過言ではないくらいワインとは切っても切れない関係。そんな中で、特上のワインを開けるための料理がジビエ(狩猟鳥獣)料理なのだ。フレンチの最高峰がジビエと言われる所以はそこにあるというわけだ。 ただし、狩猟鳥獣はもちろん食用に品種改良された肉ではないので、調理法の正確さが問われる。つまり、少しでも焼きすぎたり焼き足りなかったりすれば、美味しく食べられないのだ。焼きすぎのキジや鴨や鹿ほどひどいものはない。臭いし硬いし良いところが無い。ところが上手に調理すれば、これほど美味しいものはない。その差が極端なのがジビエの難しさなのだ。 これは、デザート。クレーム・ア・ラ・カソナード。クレーム・ブリュレの一種です。カソナードというのはフランスの粗糖のことで、三温糖を細かくした感じのブラウンシュガーだ。卵黄と生クリームとバニラビーンズとグラニュー糖で作ったアパレイユ(生地)を小さなグラタン皿に流して湯煎にかけてオーブンで火を通す。良く冷やした後表面にカソナードをふりかけ、バーナーで焼きつけてカソナードをカラメル化して仕上げる。 クレーム・ブリュレの魅力は、このカラメル化した表面の美味しさだから、ココットのように深めの器より、このようにグラタン皿にアパレイユを薄く流したほうが、表面積が広がって美味しい部分が増えるわけだ。なじみのお客様のリクエストに応えて作ったもので、ボジョレーヌーボーと南仏プリムールを楽しむコースのデザートにしようかと、試作も兼ねて作ってみた。

Nov 7, 2009

-

美味しいチーズ

これは、ゴルゴンゾーラ・ピカンテ。イタリアのブルーチーズ(青カビ)ですね。世界三大ブルーチーズというのがありますね。フランスのロックフォール、イギリスのスティルトン、そしてこのゴルゴンゾーラということになるらしい。ロックフォールだけは羊の乳で作るが、他は牛乳。 ゴルゴンゾーラにはピカンテとドルチェの2種類あります。カビがよく発達してピリッと辛いのがピカンテ(辛口)カビが少なめでマイルドなのがドルチェ(甘口)、甘口といっても本当に甘いわけじゃなく、カビが少なくて刺激が少なめというくらいのこと。昔は日本に入ってくるゴルゴンゾーラのほとんどがドルチェでしたね。好んで青かびチーズを食べるような人は、カビが少ないほうを好むはずもなく、当然現地ではピカンテの人気が高いから余りがちなドルチェが日本向けになっていたのだろう。 ゴルゴンゾーラはリゾットやパスタのソース代わりにも使うのだが、そういう時は断然ピカンテのほうが向いている。オムレツに入れたりしても美味しいし、肉料理のソースなどにも応用できる。味が濃ければ、クリームやバターなどで伸ばして使えるが、もともと風味が薄いドルチェではどうしようもないからだ。 チーズというとワインということになる。このチーズには、このワインなどという組み合わせを云々という人がいる、、、、私も散々研究してきましたが、、、実のところ全く分からないというか、同じ名前のチーズでもまた同じ名前のワインでもその状態などによって合ったり合わなかったりで、一定の方程式のようなものはないなぁ、というのが実感。 それで、どちらかというとチーズ全般には赤ワインより白ワインのほうが合うような気がする。ただし、いい赤ワインと何かのチーズがジャストマッチした時はかなりの快感なのだが、意外とそういうことはなかなか起こらないような気がする。 そんな中でも、ある程度安定した無難な組み合わせというのはあるようで、、、私の好みから言うと味のブレが少ない硬質チーズ(パルミジャーノのような硬い系統のチーズ)は、ある程度安心して合わせられる組み合わせがあると思う。例えば、、、 このオールド・ミモレットは36カ月熟成のオランダ産チーズ。これを薄く削って、かじりながら熟成したボルドーの赤ワインはかなり気持がよいです。ひなびた味わいで、なんというかこう思わず人生を振り返ってしまうような内省的なしみじみとした味わいですね。 スペインのほぼど真ん中のラマンチャ地方で作られる羊の乳の硬質チーズにケソ・マンチャゴというのがあって、これが羊ならではの深い味わい。ケソ・マンチャゴに熟成したリオハの赤ワインやリベラ・デル・デゥエロの熟成赤を合わせると、私の場合しばらく放心状態になる。(笑)硬質チーズと熟成赤ワインは、秋の夜長の一人飲みによいかもしれませんね。 他にも、間違いないのはロックフォールチーズ(羊の青かび)とボルドーのソーテルヌの貴腐ワイン。これはちょと興奮に駆り立てるような、思わずにっこりしてしまうような組み合わせです。似たような感じの組み合わせが、スティルトン(イギリスの青かび)と甘いヴィンテージポルト。ただし、スティルトンはイギリスだけに?気難しいチーズで、ちょうどよい熟成状態のチーズにはなかなか出合えないことが多い。 ゴルゴンゾーラには、イタリアワインの王様バローロ(赤辛重口)が合うという定説だが、ゴルゴンゾーラ・ピカンテにバローロの産地で少しだけ作られているネッビオーロ・パッシート(ネッビオーロはバローロの主要品種のブドウ、これをパッシートつまりむしろに並べて軽く干して甘みを凝縮させて作った極甘口ワイン)と合わせたときには、鳥肌ものだった記憶がある。 ゴルゴンゾーラ・ピカンテとオールド・ミモレットは、今お店にありますよ。

Nov 7, 2009

-

黄桃のクラフィティ

これは、黄桃のクラフティ。クラフィティというのは、本来クレープの一種で、卵と小麦粉と牛乳や生クリームを合わせて型に流し、フルーツなどを入れて焼き上げるものだ。昔のレシピだとかなり粉が多く、食感はウイロウみたいな感じで、あまりパッとしないのだが、最近の作り方だと、粉を減らしてプリンやカスタードに近い食感に作るのが主流。タルトの皮に流して焼き上げることもあるが、本来はグラタン皿などで作るものらしい。もとは、フランスのど真ん中のリムーザン地方の田舎菓子で、具はサクランボウがオリジナルで、しかも種も枝も付けたままが通ということになっているらしい。 私の場合は、ジョエル・ロブション氏のレシピをもとにモモや杏、洋梨や赤ワインでコンポートにしたアメリカンチェリーや焼きリンゴなどで作ることがあります。 卵3個に卵黄1個と小麦粉50グラムとグラニュー糖150グラムを合わせ、牛乳と生クリームを合わせて350cc、バニラやスターアニスたまにクローブなどで香りをつける。180度のオーブンで25分くらい焼きあげる。 かなりプリン的というか、カスタード的というか柔らかい仕上がりです。

Nov 6, 2009

-

秋冬は美味しいものが多いですね!

これは、うちの畑のハヤトウリ。今年初めて作りました。熱帯アメリカ原産だそうで、日本には鹿児島に初めて入ってきたらしいので、薩摩隼人のウリということでこんな名前になったらしいです。私も手にするのは初めてなので、これから使い方を研究してみます。 これは、砂肝のコンフィとレンズ豆のサラダ。真中は今年最後の赤ピーマンと緑ピーマンのラタトゥイユ。砂肝のコンフィというと、フランスではものすごくありふれたお惣菜です。コンフィと言うのは、肉類を塩漬けにしてから、低温(80度前後)のラードなどの油脂でゆっくりと柔らかくなるまで煮込んだもの。水で煮込むのと違い旨味が抜けないので、味が濃くしっとり仕上がる。砂肝のように硬い肉を美味しく食べるにはとてもよい方法です。脂で煮込んだ後カリッとするようによく炒めて仕上げます。 レンズ豆は、AOC指定(フランスの最も高度な食品に関する法律で指定されたもの)のオーベルニュ産の緑色のレンズ豆。rentille verte du puyのサラダは、柔らかくゆでたレンズ豆をヴィネガーとオリーヴオイルで味をつける。コンフィなどにはとてもよく合います。 そしてこちらは、自家製スモークサーモンのシーザーサラダ仕立て。シーザーサラダというのは、古代ローマのジュリアス・シーザーには関係ないです。Wikiによると、、、、シーザーサラダ(英: Caesar salad)は、レタスを主体にしたサラダの一種である。主にロメインレタスなどの生野菜の上にニンニク、塩、コショウ、レモン汁、オリーブオイルで作られるホワイトドレッシングに、削りおろしたパルメザンチーズとクルトンをトッピングして仕上げる。1924年7月4日、アメリカ国境に接するメキシコの町・ティフアナのレストラン「シーザーズ・プレイス」(Caesar's Place)[1][2]のオーナーであったイタリア人の料理人シーザー(チェザーレ)・カルディーニ(Caesar Cardini)によって調理されたのが最初である。当時のアメリカでは禁酒法が施行されており、国境を越えた町・ティフアナはハリウッドで働くアメリカ人達の歓楽街として賑わっていた。7月4日(アメリカ独立記念日)の夜、シーザーは手元に残っていたありあわせの材料でシーザーサラダを作ったという。やがてシーザーサラダは名物として評判となり、ティファナに押しかけるアメリカ人観光客が本国に伝え広めた。 これには、よくベーコン(カリカリに炒めることもある)なども入れるのだが、それをスモークサーモンで仕立てたものです。 そして、これは牛ヒレ肉のパイ包み焼き。シェフスペシャルコースでオーダーできます。今回は、若いご夫婦のリクエストで作りました。この料理、パイ皮を敷きそこにデュクセル(マッシュルームとシイタケをみじん切りにして、数時間かけて炒めて水分を飛ばしたもの)を敷きつめ、表面だけ焼き色を付けた牛ヒレ肉の芯(筋や脂を完全に取り去ったもので、通常のステーキよりさらに削り取って赤身の芯だけにする)を置いて、パイ皮でくるみ焼きあげるという料理。 肉はパイに包まれているため蒸し焼きの状態になってしっとりと柔らかく仕上がるのだが、蒸し焼きにした肉は肉汁が出てくるので、多くの場合パイ皮が蒸れてヘナヘナになってしまう。ところが、私の場合はパイ皮はカリッと仕上がっています。これは焼き方に秘密があって、260度という高温のオーブンで一気にパイ皮だけに火を入れ、あとは温かいところで休ませている間に、牛ヒレ肉にゆっくりと火を通すというものだ。 ほとんどが余熱の調理なので、かなりの部分勘に頼ることになるのでとても難しい料理ではある。 シェフスペシャルコースの一部メニューを値下げしました。それから、今週末から鹿肉のローストを始めます。さらに来週末からフランス産ジビエ(ペルドロ、キジ、青首鴨)も始めます。詳しくは、ホームページをご覧ください。 ボジョレーヌーボーの第一便が一昨日成田に入荷したなんてニュースも新聞に出てました。秋冬は美味しいものが多くて楽しいですね!

Nov 4, 2009

-

日曜日も高級料理続き

これは、フォアグラのロースト。うちのホームページに載っているシェフスペシャルコースの中からオーダーできるものです。若いご夫婦の予約で、ご主人のリクエストでした。おめでたの奥様は、野菜と魚介中心でお任せということで、、、 活けオマールを使った料理です。奥の小さなココットに入ったものは、オマールエビのみそと卵のフラン(クリーム系の茶わん蒸しのようなもの)、ホタテはバターで半生くらいにポワレし、オマールは殻を全部はずしてヴァプール(蒸し器で蒸す)する。オマールも新鮮なので軽く温まるくらいでよい。ソースは磯の香りの海藻バター。付け合わせは。自家菜園の里芋と伏見唐辛子に人参。前菜にもたっぷりのサラダと自家製スモークサーモンを召し上がっていただいた。 乳白色になるくらいに軽く温めたオマールは甘みが最高潮になり、しかも柔らかい。もうすぐお母さんになる女性に濃厚なアメリケーヌのような料理よりやさしい味わいにしたかったので、こんな料理にしてみました。 これは、フランス産若鳩のロースト。これもシェフスペシャルコースでもオーダーできます。この皿は、私の親友商社マンのAの奥さんのために作りました。女優さんみたいに華のある美人です。Aが仕事で単身赴任中なので、一人で来てくれました。クリヤ・マコトなどとも含めた私の大事な友人です。 彼女は鳩好きなので、フランスロワール産の若鳩を気合いを入れて焼きました。オーブンは一切使わず、小さめのフライパンで、モモや胸肉にピンポイントで必要なだけ正確に熱を加えていくという焼き方です。 付け合わせは、セープ(ポルチーニ)とフランスのAOC認定のピュイ産レンズ豆の温かいサラダと自家菜園の里芋と伏見唐辛子。ソースは、彼女に出したサンク・オ・ピエ自慢のダックポンドセラーのカベルネとポルト酒を煮詰めて、鶏のだしと鳩から出たジュを合わせたもの。このところ体調を崩しがちだったということだったが、元気にペロッと食べてくれて、よかったです。 今日は一気に冬が来たかと思うほど冷え込みましたね!ちょいと用があって津田沼に行ったり、休みなのに店に行ったりしましたが、少々薄着だったので寒かったです。 もう11月、ジビエもぼちぼち始ります。ブログやホームページで随時お知らせしていきますのでご期待くださいね!!

Nov 2, 2009

-

ローストビーフと鱈の海藻バター風味

これは、牛リブロースのロースト。私得意の低温長時間ローストで仕上げてあります。昨日の土曜日は、男性の予約ばかりで、これはお昼の男子6名の若い常連さんのメイン。 がっつり肉!という感じで、6名で1.4キロ余りを焼いた。ど真ん中の直球勝負的な料理ですね。赤くてまるでレアのように見えますが、これでも2時間近くかけて焼いてある。つまり、肉の温泉卵のような状態のイメージ。火が通っているのに固まってはいないという感じです。肉の芯が最終的にたんぱく質凝固点前後を保つように温度管理をするわけです。 このローストの場合は、250度くらいの比較的高めの温度のオーブンに2~3分入れて、温かい場所で5~6分休めるということを繰り返して焼きあげる。 こちらは、鱈のポワレ海藻バター風味。室温に戻したバターに沖縄産のアオサと佐渡のワカメと徳島のアオノリ、さらに沖縄のモズク塩を加えて練り上げたものをソースに使ってある。 フランスブルターニュに手作りバターの名人がいて、近頃そこの海藻バターがよく話題になっているのだが、日本ではなかなか手に入れずらい状況。というわけで、自分で作ってみました。 バターで香ばしく焼いた魚に磯の香りがしてちょっと塩っぱい海藻バターのソースです。ミネラル感のある辛口白ワインがもちろん合いますが、やはり潮風の香りがするシェリー、マンサリーニャ・パサダ・デ・サンルカールがベストマッチでしょうか? 牡蠣にこのバターを落として殻焼きにしても美味しいかもしれませんね。ただ今回使ったアオサが香りが今一つだったのが残念でした。どなたか強烈な磯の香りの海藻を知ってましたら教えてください。 昨日の夜は、7名のワイン会(女性一人)、フォアグラマッドネスのコース(男性2名)、リクエストコースでメニューはフォアグラローストに鳩のパイ包み焼きと、ときめき鶏の丸一羽ロースト(男性4名)というわけで、夜も女性客は一人だけで、、、サンク・オ・ピエ男祭り!という感じでした。ボリュームたっぷり!肉系がっつり!!でしたね。 フレンチというと女性客に支えられているお店がほとんどなんですが、、、事実うちも基本的には女性客が圧倒的に多いんですが、、、サンク・オ・ピエの場合は、ボリュームもあるし、リクエストしてくれればフォアグラでも鶏でも丸焼きにしますし、チマチマした日本の“おフレンチ”ではなく豪快な料理も食べられるということで、男性客も多いんです。 一日休憩も取れず食事もとれないくらい忙しい日でしたが、ワイン会に参加したさかもとこーひーのさかもとさんが持ってきてくれたこーひー、コロンビア・カップ・オブ・エクセレンスの素晴らしく綺麗な味わいが、体の隅々までしみこむようで疲れめの体を癒してくれました。

Nov 1, 2009

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

-

- カレー

- 2019/04/01MON!トリプルトッピング…

- (2025-11-15 08:33:27)

-

-

-

- おすすめグルメ!

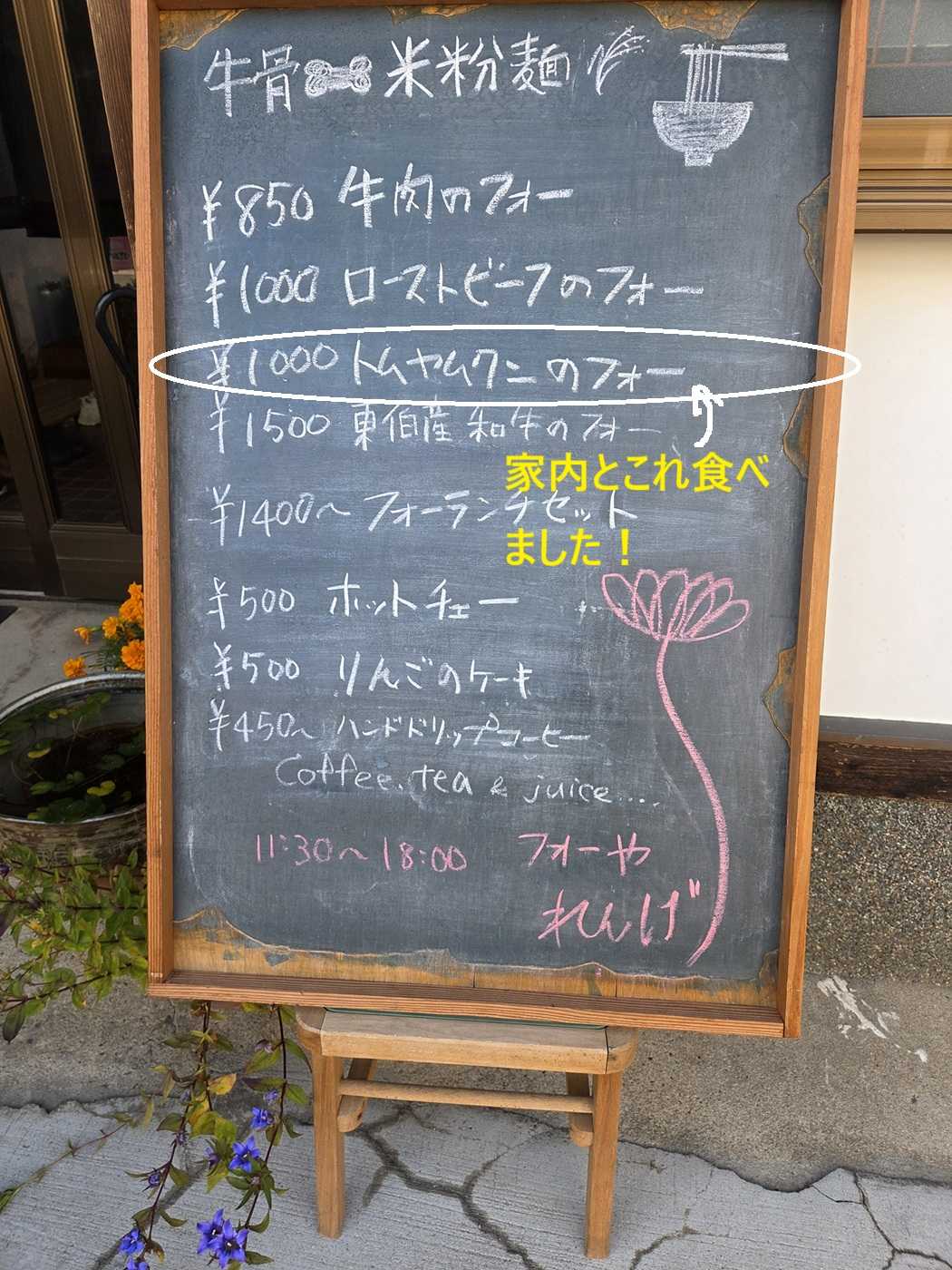

- 倉吉ドライブで立ち寄りランチ♪「フ…

- (2025-11-13 06:34:22)

-

-

-

- 今夜のばんごはん

- 夕食は、ラッポッギ(韓国餅トッポギ…

- (2025-11-16 02:13:29)

-