2009年12月の記事

全46件 (46件中 1-46件目)

1

-

ここはどこ? シリーズ 2夜目ヒント

Break Time (正月休みバージョン ヒント)ここはどこ? シリーズ 2夜目は近所の別の城を紹介。ある意味ワンセットで紹介される城です。築城は12~13世紀頃と言われ、廃墟になっていた城を1832年に再建。この城はホーエン・シュヴァンガウ城です。ホーエン「高い」、地名、シュヴァンガウは「白鳥の住む水辺」を意味するそうです。夏の写真になりますが、件の城から撮影した写真を紹介します。湖に挟まれたそこそこ高い丘に築城されています。ネオ・ロマンティシズム(新古典様式)でリニューアルされた城は、微妙に趣に欠ける気がしますが、城内は凄いのですこの城を彼の趣味の世界に改造した主はマクシミリアン2世(後のバイエルン王国の3代目国王)です。城内は白鳥の騎士ローエングリーン他、中世の伝説をモチーフにした壁画で゛装飾。残念ながら写真がないので(撮影禁止)パンフから紹介。城主の息子の寝室です。この城は狩り用の別荘だったようですが、ロマンティストの父の影響を受けた息子はこの城を好み、ドイツ神話や伝説の本を読んで過ごしたそうです。ロマン主義18世紀ドイツでは民族統一が遅れたため、政治、経済、文化では欧州の他の国より遅れを取り、その為に民族固有の歴史や伝統に価値観を見たロマン主義が愛好されたと言われています。まあ、イギリスのロマン主義も「アーサー王と円卓の騎士」など自国の英雄が取り上げられているし・・。日本ならさしずめ戦国武将に傾倒する人達もロマン主義者ですね。(ならば今流行の歴女なる者もロマン主義者ですね。)ロマン主義? 学問的に捕らえると難しいですが・・・簡単に言えば歴史や伝説の中の英雄に夢を見たり、神秘的な物を求めたりするオタク・・・そしてその手法が音楽、美術、演劇、建築を通して表現すると言う当時はハイソサエティーの方々のオタクがロマン主義者だったのだろう。今、ロールプレイング・ゲームで冒険世界に浸り込んでいるゲーマーも、仮想世界ではあるけれど、神秘や夢を求めると言う意味ではロマン主義者だろうし、コスプレ・オタクも広義のロマン主義者か・・・ヒント欧州のロマン主義の発端は例えば18世紀のポンペイ遺跡等の発見によって端を発していると言えるでしょう。それに遅れたドイツは19世紀になって中世へのあこがれからか、各地で古城の修復がなされています。でも件の城は全くの新築物件です。ここで縁のある人達を紹介。かなり美形忘れてはならない大ヒント君です。そう言えばこの城にはロマン派の作曲家リヒャルト・ワーグナーも来賓しているのです。これは大ヒントです。答えは見え見えですねつづく

2009年12月31日

コメント(0)

-

ここはどこ? シリーズ 1夜目

Break Time (正月休みバージョン)年末年始に楽をする為に・・今晩から時々所在不明の写真をUPしておきます。写真は1回で解る人もいるでしょうが、2回目? or3回目? と確信に近づくようにヒントの写真を入れ込んで行きますね撮影場所はランダムです。冬の景色を堪能してください。雪に閉ざされた世界は写真に撮るとブルーに写るようです。プリズムのせいですね。ここはどこ? つづく。

2009年12月30日

コメント(0)

-

アイアンワーク・中世の看板

Break Time (一休み)実はアイアンワークの発展の年代史を調べていたのですが、どこにも見つからない。池袋のジュンク堂でもさんざん探したのですが、ここも写真集はあれど、それに言及している書物が無かったのです。で、もしかしたら鍛冶屋の歴史に関係するかとも思ってみたのですが、ヤフーでは日本の鍛冶屋しか出てこないし・・・。そこで、仮説を立ててみた。もしかしたら中世の甲冑(かっちゅう)から何か見つかるかな? と・・。結果、板金鎧であるプレートアーマー(Plate Armor)の成り立ちとか、それを負かす武器とかには詳しくなったけれど答えはやはり見つからなかったのです。すでにアイアンワークの写真を登録しているので、今回、見切り発車で一部紹介する事にしました。引き続き調べてみますが・・。アイアン・ワーク (iron work)中世の看板ドイツ圏で見られる鉄で細工された看板・・・鉄看板(iron signboard)はアイアン・ワークと呼ばれるものです。ドイツ、オーストリア、スイスの歴史の古い街では、今も中世の看板が生きていて、慣習か? 現代の新規の参入店も鉄細工の看板を造らせて下げているのです。鍛鉄製の看板は家々の2階あたりから道に突出して掲げられています。昔は文字の読めない人達が多かったので、それは店の商品を示すサインボードとして絵や図形といったロゴ化した美しい絵柄で示されているのです。ザルツブルクの目抜き通り図柄のパターンは3通り1. 屋号をゴロで合わせたタイプ店名ローター・ベア(赤熊屋)なら赤く塗られた熊の柄の付いた看板。2. 商売を現したタイプパン屋なら・・プレッツェルの図柄。3.その他何か意味合いのあるものといったように2番のものは私たち日本人にも解るのである。屋号をゴロで合わせたタイプの看板マクドナルド・・・・街に合わせて新規参入(ザルツブルク)商売を現したタイプパン屋のプレッツェル(ローテンブルク)傘屋(ザルツブルク)スペインの洋服屋ZARA(日本にも店はある)・・・街に合わせて新規参入(ザルツブルク)はさみとリボンと紳士淑女が図柄に・・。魚屋・Nordsee 1930年創業(ザルツブルク)その他何か意味合いのあるものホテル ティルマン・リーメンシュナイダー1559年創業(ローテンブルク)ライオンがローテンブルクの紋章をひっくり返してつかんでいます。ホテルはたいてい動物がマークに使われているようです。さて、やはり気になる歴史ですが、騎士の着用する甲冑の方から鋳物を見ると、中世11世紀頃には鉄の調達が増えた事と、水力ハンマーや足ふみ研磨機などの工業化が進み、様々な異なるサイズの甲冑の量産ができるようになったとあります。今まで、非常に高価なオーダーメイドの甲冑は金持ちしか着用出来なかったのが、少し安くなったので、兵士身分でも着用できるようになってきたと言う事です。そして、それは、鉄の値段だけでなく、鋳物のローコスト化が進んでいったと言う事も言えて、鉄は特別な人達のものではなくなってきつつあった・・・事を意味するでしょう。で、実際に街にこうした看板が出回るのは16世紀以降ではないか? と推察できます。15世紀には街の親方職人も市議参政権の資格を得るなど商人ギルドだけでなく、手工業ギルドの力が増している事が一つに挙げられるでしょう。もう一つは、看板の老舗ホテルの年代が16世紀中頃に多い事です。結論は、もう少し調べて見ますが・・・。

2009年12月29日

コメント(0)

-

ローテンブルク 4 (ヘルンガッセとアイゼンフート)

写真追加ローテンブルクは資料がありすぎて逆に大変なのです。ちょっと亀の歩みで進んでいます。ドイツ連邦共和国(Federal Republic of Germany)バイエルン( Bayern)ローテンブルク・オプ・デア・タウバァー(Rothenburg ob der Tauber)ヘレンガッセ(Herrngasse)通りとホテル・アイゼンフート部分ローテンブルク地図(左端が城跡)No11 ブルク門(Burgtor)No11~1 ヘレンガッセ(Herrngasse)通りNo1 マルクト広場(Markt)No1~6 Hafeng通りNo6 マルクス塔(レーダー・アーチ)No~22 Rodergasses通りNo6 レーダー門(Rodertor)かつて城から続いた城前の道はヘレンガッセ(Herrngasse)通りと呼ばれ市のほぼ中心に位置するマルクト広場に繋がっています。道はマルクト広場からHafengs通りと名を変えて第1次城門跡のマルクス塔に達し、そこからRodergasses通りと名を変えて現在の城門レーダー門から城外に繋がっています。逆に言えば、かつて城を訪ねる者はこの道を通って向かったメイン通りです。ヘレンガッセ(Herrngasse)通り 写真の上がブルク塔写真左3件がホテル・アイゼンフートヘレンガッセ(Herrngasse)・・・親方通りと市参事 (ヘレンorヘルンとも・・)城跡、ブルクガルデンにあるブルク門からマルク広場に続くヘレンガッセ(Herrngasse)通りはこの街の一等地に当たります。この街はここから発展しているので当初は城勤務の高官や騎士の居住区だったようです。後に彼ら高官は中世都市貴族となり、牛や馬等の市の開催or販売等の特権を有し、親方商人へと転じて行くようです。ここはヘルン・マルクト(牛や馬の市が建つ)となり、後にヘレン・ガッセ(旦那衆通り)と呼ばれ、ここに居を構えるのは商店主のあこがれとなったようです。(領主の役人とか有力な大商人は「ヘル」と呼ばれていた。)彼ら親方商人はラーツヘル(市参事)としてローテンブルクの行政を司る相談役となります。市参事会の起源です。簡単に言うと市議会議員ですが、選挙とは言え当初は有力な大商人の家系で独占されていたようです。だからこの通りに市参事が多く住んでいたわけです。ヘレンガッセ通りと井戸ヘルン・ブルンネン井戸にはたまたま飾りが付いている。通りの奥左手がマルクト広場。ヘレンガッセ通りとホテル・アイゼンフート上の写真の井戸ヘルン・ブルンネンの反対側、広場よりにホテルは連なっています。写真右3件で、奥の3件目が当初のホテル。ホテル・アイゼンフート (Hotel Eisenhut)年代がはっきりしていないのですが、15~16世紀頃建築か?もとは貴族の館で後に商館(ヘルの家)だった建物のようです。近年買収したのか? 現在4棟? からなる老舗ホテルです。創業時からの建物アイアン・ワークの鉄兜の看板が目印で、アイゼンフートは「鉄の帽子」の意。ホテル内はアンティークな家具や調度品が配され、中世のムードが漂っている。夜の撮影で無理に明るくしているので見づらいです。日本人のツアーでよく使われるようです。ベッドも天蓋付で、凄く重みのある重厚な造りで部屋の中は中世ムード満載。朝のブッフェでインスタント。ミソスープが付いていたとか・・・。(日本人が多い証拠)フロントにもアイゼンフート部屋の至る所に甲冑が飾られている。ヘレンガッセの終点マルクト広場の角にラートハウス、市参事会堂があります。右が13世紀のゴシック式の建築。左の白いのが16世紀のルネッサンス式の建築。次回マルクト広場で紹介しますが、白いラートハウス(市参事会堂)のら上が展望塔になっており、ここからローテンブルクの街の絶景が写せるのです。つづく

2009年12月29日

コメント(0)

-

ローテンブルク 3 (中世都市国家と市壁の拡張)

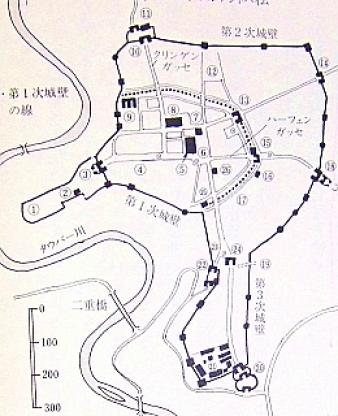

ドイツ連邦共和国(Federal Republic of Germany)バイエルン( Bayern)ローテンブルク・オプ・デア・タウバァー(Rothenburg ob der Tauber)中世の都市キヴィタスと呼ばれていたローマ型の(小国家型)都市はローマ帝国の解体とともに一時、消滅しかかったようですが、やがてキリスト教会によって司教座が置かれる事により継承されたようです。(司教座の話は「ザルツブルク 3 (司教座聖堂と大司教)」を見てね。)司教はガリア地域を中心に教会組織の再生に主導的役割を担いながら、地域経済の発展や行政において社会的なとりまとめをも担います。その結果支配権力は増大して、司教は領主のごとく成り下がってしまうのですが、それでも、中世諸都市の発展にキヴィタスと呼ばれるような都市構造は必要だったようです。最初に紹介したコーボルツェラー門は第2次増築の時の南角の門。奥に見えるのがシーバー塔。他民族からの襲撃9~10世紀頃、欧州では北からノルマン人、南からイスラム、東からマジャール人等の他民族が襲来し、多くの街が被害にあっていたのです。ドイツは特に東からのマジャール人の攻撃の被害を受けていたようです。彼らは平地の戦法を得意としたため山岳の戦いに持ち込む為に中世では、城の建築場所を丘や山に求めたようです。最初の市壁建設定かではありませんが、1172年、ローテンブルクの街が都市権を獲得した頃にはそこそこあったのではないかと思われます。(ローテンブルクが帝国自由都市に認定される(1274年)より以前です。)中世の城の城壁は城そのものが城塞造りで庭は無いので、城ができた時に城壁に囲まれていたと言う事は無かったと思われます。街はむき出しだったはずですから・・。右の坂下がコーボルツェラー門に。左の塔はシーバー・トゥルム(シーバー塔)。シーバー・トゥルム(シーバー塔)で2次城壁の時代の塔(城門)の名残。市壁建設・・増築国王からキヴィタス都市の防備強化が望まれ、司教、都市領主、市場の商工業者らも独自の防衛強化がされ、中心の城だけでなく街をまるごと囲壁するように市壁は出来上がったようです。拡張第2次城壁最初の市壁は地図の点線部分約1.4kmで今は環状道路。わずか直径400m程度の街だったようです。13世紀に入ると市壁内は手狭になり市壁の再構築が始まります。それは1274年にローテンブルクの街がハプスブルク家のルドルフ1世から帝国自由都市の特権を与えられた事により加速。(実はローテンブルクの街はは帝国自由都市になる前に何度か皇帝から差し押さえになっているようです。金銭支払いにより都市権を奪還しているのです。)No22(コーボルツェラー門).24(シーバー塔)をつなぐ上の位置が2次城壁南の位置。建築用地は以前の3倍。全長2.4km。西壁はそのまま残して北東南へ拡大。゛下の出っ張りは3次城壁の増設部で全長3.4km。都市は発展すれば人口が増えます。城内からこぼれ街を取り入れる為に城壁拡大の工事をするのですが、お金がかかります。石材は、元の市壁を崩して再利用しています。だから城も跡かたもなく消えたのです。そして、建設の為の莫大な費用を捻出する為に、古い市壁の一部は環状道路とし、残りの市壁と堀の跡地を市民に分譲して売り出したようです。旧城壁跡の通りはアルター・シュタットグラーベン(古堀通り)と名が残っています。第2次市壁の門だったシーバー塔(1385年建築)を第3次市壁側から撮影。塔と言っても塔を備えた門です。かつては前に堀があり、橋げたの開閉が行われた跡が見えます。拡張第3次城壁15世紀、通常城門の外に造られる病院ですが、街の南に位置するジュピタール(救護院)地区を市壁内に組み込むよう市壁は拡張。第3次増築で市壁の全長は3.4kmに。最南端のジュピタール門とジュピタール稜堡。この向こうにかつてのジュピタール(病院)13世紀に創設がある。上から見ると8の字型になり、大砲の位置を移動できるような造りに・・。ジュピタール稜堡に関しては、16~17世紀の建築となっているので、後世増設されたのかもしれません。稜堡(りょうほ)はザルツブルクでも説明しましたが、大砲を主要防御武器として設計した要塞になっており、城壁に大砲用の穴があいているのが見えます。初期の市壁が出来た時とは、戦闘も戦術も、武器も変わり、市壁も大分造りがかわったようです。ジュピタール門第二次と第三次の市壁上の壁の内側を歩く事ができるようになっています。壁の再修復費用実は市壁の再建の寄付が現在も行われています。第二次世界大戦(1945年3月)でアメリカからの絨毯爆撃にあい、「ローテンブルク炎上」となり街は大破。国内外の援助で再建途中のようです。1950年に再建の為の壁1m分の修復寄付と言うのが行われ寄付を申し出た人には証書と市壁に名前が刻まれると言うものです。因みに日本人1号は1982年日本橋の刃物屋さんだそうです。そういえば書き忘れていましたが、たいていの観光客は街に入るのに城門を通りません。バスの駐車場が城門の外にあり、その近くから現在開けられている入り口を通って市内に入るからです。つづく

2009年12月27日

コメント(0)

-

ローテンブルク 2 (街の成り立ち)

クリスマスは年賀状作りと・・、貯まったビデオ編集と・・浴室掃除で終わってしまった・・。年賀状が25日までのおかげでイブもクリスマスも飛んでしまった形である年賀状も、もういらないかな・・・メールで済む人は・・・と思ってしまう昨今であるが、メールでくれた人は記憶に残らないのだ・・。なぜなら今年もらったハガキを再び見ながらしみじみする事ができないから記憶が薄いのである。それに、もしメール挨拶がたくさん来ていたら差出人の名だけ見て中身は見ないだろうし・・・。そういえば、かつて年賀ハガキでカニセットが当たった事がある。年賀ハガキの楽しみと言えば、確かにくじがある。「当選付きでない既成の年賀ハガキ」でもらうとがっかりするのも確かであるし・・・。それでも当選を忘れた頃、突然届いた身に覚えのないカニセットに怖さをいだき、捨ててしまった人もいると聞いた・・。くじ付きは魅力ではあるが自分がたくさんハガキを買っても関係ないし・・でもその返信がメールだったらやっぱりガッカリだ・・・。で、今日は、ローテンブルクに戻りますが・・・途中でメンテになってしまいましたローテンブルクは、中世ドイツが最も詰まった街として知られています。古代から近世まで通商路として栄えたロマンティック街道上のこの街は手工業や中継ぎ貿易で大いに栄えましたが・・近世、産業の発展に乗り遅れて、街の時間は止まったままになってしまったのが、ある意味幸いしたようです。城壁で囲まれた街の図。左に飛び出た1.2.3のあたりに最初に城ができた所。現在は城の庭園(ブルクガルテン)。ドイツ連邦共和国(Federal Republic of Germany)バイエルン( Bayern)ローテンブルク・オプ・デア・タウバァー(Rothenburg ob der Tauber)マイン川の支流、タウバー川から100m程の丘陵地に街が築かれている事から、正式名称は「タウバー川の上のローテンブルク」、ローテンブルク・オプ・デア・タウバァー(Rothenburg ob der Tauber)と呼ばれるように・・・。ローテンブルクの名と、街の由来(最初の城主)街の歴史は970年頃タウバー川谷間の小村デトヴァングに東フランケン地方の豪族ラインガーにより、キリスト教布教の為の教会が建てられた事に端を発するようです。ラインガーは丘の西端の高台にグラーフェンブルク城を築城。ローテンブルクの名はその家名から来ていると言われるのでラインガーは個人名か定かではありませんが、最初の築城主の名からローテンブルクの名が生まれたのは確かのようです。ブルクガルテンは道の先の左手の森のあたり。およそ650年前まではグラーフェンブルク城があった所。(街の中心から南西方面を撮影)(2件目の城主)しかし、1108年ローテンブルク家は断絶。最後の当主ハインリッヒは城と街をコンブルクの先祖が造った僧院に寄進するのですが、当時のドイツ王であり、神聖ローマ皇帝のハインリッヒ5世は寄進を認めず甥コンラート・フォン・ホーエンシュタウフェンにローテンブルクの土地を与えてしまいます。この頃には城下街は「ローテンブルクの街」に定着していたようです。ハインリヒ5世は39歳で死去、コンラートはドイツ王位も継いでコンラート3世となり、このローテンブルクに宮殿を置いて政務を執り、皇帝の城と呼ばれた時期もあったようです。この頃には、コンラート3世の息子フリードリッヒはローテンブルクの公爵として騎士の称号を得ているので街の名がすでに広く知れ渡っている事が伺い知れます。1167年「ローテンブルク公」フリードリッヒの早すぎる死により、ホーエンシュタウフェン家も断絶。ローテンブルクの城は臣下に管理されていましたが、その後の皇帝には重視されず、1356年に地震で崩壊。石材は、城壁の建築の為に持ち去られた為に地上には何も残っていません。今は、「城塞の後の庭園」の意でブルクガルテンと呼ばれています。ブルクガルテンから城門(ブルク門)を撮影。街の最初の市壁建設直接の管理者のいなくなった街には自由が訪れます。1172年、ローテンブルクの街は、都市権を獲得。最初の防御市壁が建設開始。1274年、帝国自由都市に昇格。街を取り囲む市壁が築かれ始めたのはどうやら、ホーエンシュタウフェン家の断絶後が正解のようです。(大きな後ろ盾がいなくなったから・・と思う。)最初の市壁は地図の点線部分約1.4km。(今は環状道路)。ブルク門の第1門ブルク門の第2門にはトラップが仕掛けられている。昔は堀があり、橋桁で閉ざされていた門です。中世城の門は外敵の侵略を防ぐ為に日の出と共に開門され、日没と共に閉ざされたのです。面になっている部分の口からは汚物が落とされ,左右のみぞからは熱く溶けたタールが流し落とされたようです。冬の撮影なのでちょっと暗いですが、中世の城壁の雰囲気は出てるかも・・。左がブルク門ローテンブルクは城下町として発足しながら城主はいなくなり、やがて城も消えて、街だけが利益を求めて華々しく発展して行ったのです。つづく

2009年12月26日

コメント(0)

-

世界文化遺産、ヴィースの巡礼教会

ローテンブルクは休止して、クリスマス特別編です。ドイツのバイエルン州南部にある、ヴィースの教会は、教会とは思えない華やかさを誇るロココ様式で建築され、1983年、世界文化遺産に登録されました。ドイツ連邦共和国(Federal Republic of Germany)バイエルン( Bayern)ヴィース(Wieskirche)ヴィース巡礼教会ヴィースキルヒェは牧場の教会と言う意味だそうですが・・・。正式名称は、巡礼地教会ツム・ゲガイセルテン・ハイラント・アウフ・デア・ヴィース(牧場におられるむち打ちにあった救世主)牧草地の丘の上に立つ教会は外観だけでは、どうと言う事のないただの教会です。ちょっと見では、どこかの結婚式場のようにも見えるシンプルさですが、中に入ると想像もつかない豪華絢爛さのギャップに、まず驚いてしまうでしょう設計建築は名匠ドミニクス・ツィンマーマンによって1746年~1754年にバイエルン・ロココ様式で建築されました。教会の見所はもちろんその美しい装飾にあります。入り口を入って振り返った所。入り口のホール上のパイプオルガンと彫刻と天井画の美しさは、どこぞの宮殿のようです。天井画はミュンヘンの宮廷画家ヨハン・バプティスト・ツイン・マーマン。(兄弟である)天井画天井の全体が無いのが非常に残念なのですが、「天から降ってきた宝石」と讃えられる天井画だそうです。壮麗な天界を描いた作品で、視覚トリツクも凝らされています。写真に写っているのは天国の門です。最後の審判の後に上がる天国の扉と言う事でしょう。そして天界の楽園が開け、雲の上には天国のカギを持つペテロがいて、復活したイエス・キリストが虹の上に座っているようです。ドアの反対には玉座もあり、その向こう側に祭壇室がつづきます。パイプオルガンもただのオルガンではなく、バロック&ロココ調に仕上がっています。これはこれで、恐ろしくお金がかかっただろうな・・・。祭壇室のある内陣入り口です。入り口両サイドにあるのは、タイプの事なる講壇です。ロココ様式の内部の装飾はヨーロッパ随一と言われているのも頷けます。ついこの間ディンケルスビュール(Dinkelsbuhl)の聖ゲオルク教会で講壇について紹介しましたが、ここのは究極の豪華さです。こんな装飾過多の講壇は他にあるでしょうか・・・。(祭壇の後に紹介)でも、大理石に見える支柱は実は漆喰造りに彩色を施した物で、ツインマーマンの発案による彩色の自由性と言うスタイルらしい。赤はキリストの血を表現し、青は天のめぐみを表現。天井のボールトも木製なのだそうで、思う以上にはお金がかからないように造られているようです。まあ、教会建築と言うのは地元民のボランティア的な事で成り立っている部分もありますからね・・。ところでなぜこの牧場の教会は派手に飾られたのか? その資金はどうしたのか?事の発端は18世紀に起きたキリストの奇跡に始まります。「鞭打たれるキリスト」像の奇跡1730年春、シュタインガーデンのプレモントレ派僧院の修道士2人が祈祷用に彫った「鞭打たれるキリスト」は、「あまりにもリアルに血で汚れているキリスト像」だと見る人々に非難されたそうで、1734年、像はシュタインガーデンの料理屋の屋根裏部屋に隠されて一度はお蔵入りされたそうです。さにら4年達、像は親戚の農家の女性がもらい受け、家の牧場小屋ヴィース・ホーフに立てかけて日々お祈りしていたところ、同年(1738年)、「鞭打たれるキリスト」の目に涙が浮かんでいたのを発見したそうです。この「牧場の不思議」はたちまち広がり巡礼の波が押し寄せてきたのだそうです。スイスはもちろん遠くのチロル、ハンガリア、ボヘミアから信心深い人達が参拝に訪れ、シュタインガーデンの僧院長はこれに対処する為に教会を建設する事に・・・。教会は1746年着工、建築士ドミニクス・ツィンマーマンすでに60歳。渾身の作品だったようです。絵画は弟が担当。1754年に献堂式が行われ、最終的に完成したのは1757年。祭壇画の下には、例の奇跡のキリスト像がおかれています。それにしても彫刻の多い教会です。涙を流したとされる「鞭打たれるキリスト」像です。わりと精巧に造られているようです。それにしても、くさりでつながれて、出血して・・。確かにちょっと可哀想な・・・。これを最初に見た地元民の不満は何となく解ります。さて、デラックスな講壇です。分割して載せています。(全体は上の写真見てね。)彫刻が素晴らしいのです。櫓(やぐら)部分これはロココではなくバロックですね。階段は壁の裏側の方にあるようです。彫刻はアントン・シュトゥルムとエギーディウス・フェアフェルスト。こちらはロココ式の講壇。お姫様に似合いそうな・・・。つくづく凄い・・・。天使一体でいいから欲しいです。他にも祭壇画など紹介したいのはあったのですが、残念ながら今日の写真の容量は終わりました。本日のイブと明日のクリスマスはお休みします。だから今回は出血サービスでたくさん写真載せました。ではメリー・クリスマス

2009年12月23日

コメント(0)

-

焼き栗とスフォルツェスコ城のピエタ

ちょっと欲張り企画です。イタリア、ミラノのスフォルツェスコ城と焼き栗とミケランジェロのピエタの3本合体です。クリスマスが目前で正規の信者の方々は教会の礼拝にいそしまれている事でしょう。関係のない日本人、何処のケーキを食べる? とか、プレゼントは何か? とか、誰とどこで過ごすのか? などとかなり本筋からずれた事をしているようですが・・・。本場ではクリスマスは家族と静かに過ごすものですよ・・・。ある意味「巣ごもり族」は正解ですね場所はミラノのセンピオーネ公園前にある中世の名門アヴィスコンティ家の城の城門前です。秋も深まると欧州で出回るマロン・・・焼き栗の屋台が城門の前に出ています。これは欧州の秋冬の風物詩と言える屋台です。ここの屋台は普通ですが凝った屋台もあちこち見かけます。甘栗と書いてありますが、甘栗ではありません。昔は小つぶだった栗は最近大つぶになったようです。でも、見栄えは良いけど味は今一になったようです。(栗の仕入れが変わったのかな? 小粒の不揃いのが美味しかったと言います。)まあ、たまには当たりもあるでしょうが・・・さて、スフォルツェスコ城に戻ります。ここにはミケランジェロ作の有名なピエタがあるのです。だからミラノに来たら皆さん必ずここに立ち寄るのです。スフォルツェスコ城(Castello Sforzesco)1450年にミラノ公フランチェスコ・スフォルツァがヴィスコンティ家の居城を改築して居城としたもので、100年前に大修復されて今の姿に。円形の隅櫓は正面角に2つ、シンメトリーに建てられています。(写真は中庭から。)因みにヴィスコンティ家のヘビの家紋はミラノ市の紋章となり、車のアルファロメオのマークにも使われています。ミケランジェロの最後の作品「ロンダニーニのピエタ」生前手掛けた最後の作品は、彼の4番目のピエタ像だそうです。晩年、腰が曲って頭を上げることも苦痛の中で、さらに視力を失い、手探りで掘り続けたと言います。それは倒れる前日まで続き、まぎれもない遺作なのだそうです。ミケランジェロ・ブオナローティ(1475年3月6日~1564年2月18日)制作は一度中断して1559年に再開。見て解る未完成作品ですが、さすがミケランジェロの作だけあります。完成の姿が頭に浮かんで見えます。ヴァチカンの座っているピエタとは違う、母のぬくもりが感じられる一品です。因みに完成したのは「サン・ピエトロのピエタ」のみです。かつて、サン・ピエトロのピエタ制作時、当時の枢機卿から「マリアの姿が若過ぎる」と批判されたそうです。それに対してミケランジェロはを「聖母は歳をとらないのだ!」と答えたと言います。この聖母は未完ですが、私には少し老いた母が感じとられます。(憔悴しているような・・。)ミケランジエロは、実際、若い聖母か老いた聖母かどちらで彫るつもりだったのか・・・気になるところです。おわり

2009年12月23日

コメント(0)

-

ローテンブルク 1 (城壁と帝国自由都市)

ディンケルスビュールでは、城壁の写真がほとんど無かったので、ローテンブルクの城壁を持ってきました。ディンケルスビュールは小さな街でしたが、ローテンブルクはちょっと大きな街です。「生きている中世都市」と呼ばれるローテンブルクは、1802年ナポレオン戦争のさなかに整理されてバイエルン王国に併合されるまで一国一城だったのです。(城は途中で消えたけど・・。)ドイツ連邦共和国(Federal Republic of Germany)バイエルン( Bayern)ローテンブルク・オプ・デア・タウバァー(Rothenburg ob der Tauber)城塞都市と帝国自由都市ドイツだけに出現した帝国自由都市が、必ず城壁に囲まれていたのは、もちろん外的からの防衛の為でした。帝国自由都市は、すなわち独立小国だったのです。小国がひしめく中で、決して戦乱の世ではありませんでしたが、いつ、どこぞの国から攻められて乗っ取られるかもしれない状況で、自国の防衛をおこなった結果です。もとは、城を、そして、城下町そのものも壁の内に取り込まれて広がり、商業で栄えたローテンブルクでは見事な城壁が築かれて残っています。(特にローテンブルクでは、帝国自由都市になってから人口も増えて、城壁は拡大。)城壁に囲まれたローテンブルクの街(一部)少しズームしてもまだ見えにくいですが、街は城壁の上にあります。手前はタウバー川にかかる橋です。タウバー川を望む丘の上に城塞都市はある。帝国自由都市帝国自由都市と言うのは「神聖ローマ皇帝に直属する。」と言うお墨付きをとる事により諸侯の支配を逃れた地元領主の領地の街なのだそうです。(いわゆる地元の豪族の土地)もちろん、毎年皇帝への上納金を納める事になってはいますが、実質ここは独立小国になったも同然で、地元領主は小国でも王となったわけです。(ローテンブルクはちょっと事情が違いますが・・。)こうした事はドイツ圏だけにおきた特殊な事情が背景にあったようです。歴史をさかのぼれば西ローマ帝国崩壊後のカール大帝の西ヨーロツパ統一までさかのぼる事になります。カール大帝の統一は強いものではなく、彼の孫の代には帝国は分裂、ドイツ圏の東フランク王国ではカール大帝の血が絶え、血縁のない諸侯から王を選挙して選ぶという選定侯時代に入ります。選帝侯時代の彼ら豪族はドイツ王選挙や政治駆け引きなどに振り回された時代だったようです。また、歴代ドイツ王はほぼ13世紀まで分裂していた一部、イタリアの統合に力を注がねばならず、結果ローマ法王から神聖ローマ皇帝の冠は頂いたものの、自国の管理に手がまわらなかったので諸侯の自立が加速したと言います。つまり、ドイツ王の中央集権は力不足で、結果、19世紀初めまで、ドイツには300以上もの独立国が生まれたのだそうです。メルヘンで読むような、「・・・と、ある国の王様や王子様」がたくさんいたと言う事です。(どこの王様だ? と思う問題の解決がされた気がします。)市紋コーボルツエラー・トーアタウバー川からの坂の途上にある城門コーボルツエラー・トーアを抜けるとすぐにもう一つの門を抜けます。二重門? 城壁も城門も時代とともに戦略も変わり強固に・・。10世紀にローテンブルク伯爵の城が築かれたのがこの街の起源です。城壁が最初に築かれたのは12世紀後半。その後第二次城壁、第三次城壁と城がなくなっても都市として栄えて壁は拡張。別の時に説明を入れますが、砲弾用の穴がたくさん空いており、大砲の位置が移動できるようになっている巨大で強度のある堡塁を備えた城壁です。ローテンブルクの街並。もちろんここはロマンティック街道です。なぜ日本語入りなのか・・しかも漢字入り・・・・少しつづく

2009年12月22日

コメント(0)

-

ディンケルスビュール 5 (ドイチェス・ハウス)

ディンケルスビュール 5 (ドイチェス・ハウス)ドイツ連邦共和国(Federal Republic of Germany)バイエルン( Bayern)ディンケルスビュール(Dinkelsbuhl)ドイチェス・ハウス(Deutsches Haus)ドナウ川支流のベルニッツ川の畔、19の塔をつないだ城壁の都市は、当時の人口6000人、今も8500人と人口もさほど変わらず、(前にも紹介しましたが、)他の都市のように三十年戦争でも、第二次世界大戦でも戦災を受けず、12~16世紀頃の昔の景観を残している街なのです。聖ゲオルク教会前のワインマルクト通りワイン取引の市場だったワインマルクト街の中心聖ゲオルク教会前のマルクト(広場)は、今は交差点になっているので一見広場には見えませんが(ツリーの建った場所)、そこからローテンブルク門方向に伸びる道幅の広い通りはかつてワインマルクト(Weinmerkt)だったようです。(途中マルテインルター通りと名を変えてローテンブルク門に至)ローテンブルク門の方面から教会のあるマルクト広場を望むワインマルクト通りこの道はかつての城壁横の堀の跡らしい。ワインマルクトの前に15世紀から残る古い木骨組みの家があります。ドイチェス・ハウス(Deutsches Haus)1440年頃に建てられた木造7層の建物は、ドイツでも指折りの豪華な木骨組みの家として名高く、もとは豪商の館だったそうです。写真左がこの街最古の木造建築。その右2軒目が昔の穀物倉庫で、現在は祝祭ホール。現在は1階がレストランで上はホテルです。ドイチェス・ハウスとは一種の屋号だそうです。木造とはいえ豪華に彫り込みされた造りのこの家は、少し変わった工法で建築されています。上の階に行くほど前に突き出てくる造りになっています。実際上に行く程各フロアは広くなっているようです。マッチ箱を重ねたような・・と表現されていますが、いわゆる2×4(ツーバイフォー)で造られた各フロアを上に積み上げて造られた・・・といった建築のようです。壁は一見漆喰だけに見えますが、中はレンガや石を積み上げた強固なものになっているそうです。ドイチェスハウスの1階レストラン内部570年建ってもしっかりした内部の造りはさすが、ドイツといった感じです。ネルトリンガー通り子供祭り(キンダーツェッヒェ)7月の中旬に「子供達にご馳走しよう」と言う祭りがあるそうです。三十年戦争(1618年~1648年)で街がスウェーデン軍に攻められた時に、この街の子供達が「街を助けてください。」と懇願して救われたと言う史実にちなんでもうけられた祭りなのだそうです。子供達は当時の衣装を身にまとい、寸劇もあるようです。おわり

2009年12月21日

コメント(0)

-

ディンケルスビュール 4 (城壁と城門)

ディンケルスビュール(Dinkelsbuhl)の街の城壁と門を一部紹介です。残念ながら全ての門の写真が無いので・・。ディンケルスビュール 4 (城壁と城門)ドイツ連邦共和国(Federal Republic of Germany)バイエルン( Bayern)ディンケルスビュール(Dinkelsbuhl)ロマンティック街道中世の病院と宿交易路の中継ポイントロマンティック街道「ロマンティック街道」の名を聞いた事があると思います。ディンケルスビュールは、その街道に含まれる一つの街です。ロマンティック街道は南ドイツの街、ヴュルツブルク~フュッセンまでの約350km。中世の街並が色濃く残る所からドイツ観光局が「ロマンティック街道」と名付けたそうです。ディンケルスビュールは中世の街並もさる事ながら、街を取り囲む城壁がほぼ完璧に保存されている3つの街の一つです。因みに後の2つはローテンブルクとネルトリンゲンです。ディンケルスビュール地図太い線が街を取り囲む城壁。その中のが昔の城壁跡です。(昔の城壁跡の外堀が、今はは街の道路になっています。)ピンクが聖ゲオルク教会。A、B、C、Dがこの街をとり囲む4つの門です。A ローテンブルク門(北)・・・ローテンブルクに至る街道の門B ゼークリンゲン門(西)・・・ゼークリンゲンに至る街道の門C ネルドリンゲン門(南東)・・・ネルドリンゲンに至る街道の門D ヴェルニッツ門(東)・・・・ヴェルニッツ川沿いの門ローテンブルク門を城外から撮影。城門の下部は1390年頃に建築。上部の塔は16世紀にできたそうです。塔には市の紋章(左)と帝国自由都市を現す鷲の紋章が入っています。塔内の部屋は牢獄として使われていたそうですが、横になることもできないくらい狭い部屋もあったそうです。現在この門ははバスの通過がは禁止されています。基本的に宿泊のお客さんでなければ街へのバスの入場は禁止されており、観光客は城外から歩いて中に入り観光します。ローテンブルク門を城内から撮影。中世の病院と宿右の建物は、1280年に設立された聖霊ジュピタールで、病院と旅人の宿舎を兼ねた建物だったようです。現在は城内ですが、当初の城壁時代は、城門の外にあったことになります。それは、中世は疫病などが度々起きたので、市民への幹線を防ぐ為に病院は街の外に置かれたと言う事です。また、中世、城門は夜一定の時間に閉門された為に時間外に到着してしまった旅人は、聖ジュピタールに泊めてもらうしかなかったようで、宿の用途も生まれたのでしょう。年々街が拡大する中で、1370年~1380年にかけての新しい城壁(現在の壁)作りの結果、城壁内に入ったようです。交易路の中継ポイントデインケルスビュールは、古来ドイツの東西と南北を結ぶ重要な交易(街道)の交点にあり、そうした理由から街は10世紀頃に市場街として誕生したようです。(東西南北のいろいろな諸国の物産が集まるのでマルクト広場もいろいろあったようです。)北はバルト海方面に、南はイタリア、ヴェローナに、東はプラハ方面、西はライン湖畔のヴォルムス(カール大帝の王宮の一つがあった)に繋がっていたようです。特に南北のイタリアからバルト海への街道は、古代ローマ時代からの幹線道路なのだそうです。ローテンブルク門の右に伸びると城壁と、城壁角の見張り塔。冬の方が城壁が良く見えます。上の写真の夏のバージョン。ベルニッツ川岸の見張り塔。このラインは旧城壁がそのまま残った場所です。ネルトリンゲン門方面につながる城壁。外堀のように長く続く、ヴェルニッツ川につながる洪水調整池。次回街の目玉の一つドイチェス・ハウスを紹介して終わります。

2009年12月21日

コメント(0)

-

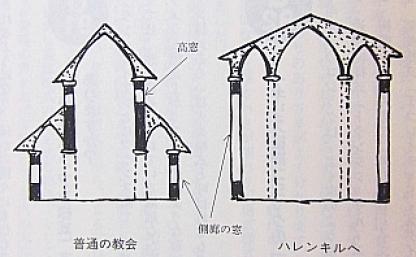

ディンケルスビュール 3 (聖ゲオルク教会とハレンキルヘ)

ディンケルスビュール 3 (聖ゲオルク教会とハレンキルヘ)ドイツ連邦共和国(Federal Republic of Germany)バイエルン( Bayern)ディンケルスビュール(Dinkelsbuhl)聖ゲオルク教会(St Georgkirche)ハレンキルヘ(建築のスタイルの一つ)聖水盤 講壇(pulpit)教会は西が正面(入り口門)になるように建てるのが大原則なのだそうです。(敷地の関係で例外もあるようですが、大聖堂は広い敷地に建設するのでほぼ西向き。)古代エジプトでは死者は西方に葬られたそうです。古来から西は日が沈む方向なので、死者が安らぐ天国の方向とされたから・・と書いてある本もありますが・・・。私の仮説では、欧州からすると東の内陣の主祭壇がエルサレムの方面を向くから・・・かな? と、思っていました。(どこかで正解を見つけたらお知らせします。)聖ゲオルク教会(St Georgkirche)ヴェルニッツ門を入ってまもなく現れる聖ゲオルク教会は10世紀頃は小さな礼拝堂だったようです。12世紀にロマネスク様式の教会になり、15世紀にまた改築され(1448~1499年完成)ゴシック式のハレンキルヘ型で建築されました。(前回紹介した正面入り口と塔だけはロマネスク時代のもの。)もちろん教会の守護聖人は聖ゲオルクです。ハレンキルヘ(建築のスタイルの一つ)ドイツ語でハレ(Halle)は英語のホール(Hall)の意で、会堂だそうです。前回の外観で気づかれたかと思いますが、ゴシックの教会堂にしてはめずらしい形をしています。ハレンキルヘのスタイルは身廊と側廊の天井までの高さを同じにしたもので、外壁が高くなる分窓も高く長くもうけられるので、教会内部は非常に光源が入って明るくなるのです。写真左が普通のゴシック建築で、右がこの聖ゲオルク教会の形であるハレンキルヘ型。ハレンキルヘ型は、神秘性を追求した従来の型よりも、説教を重視したドイツに多く見られる工法だそうです。写真左が外壁側で、中心が側廊の天井、右にかすかに見えるのが身廊部分。天井まで21.3m、窓は16m。戻って入り口から・・・。入り口に入ってすぐに聖水盤があります。左に講壇もあるので注意。聖水盤(上の写真の右下)は必ず入り口に向かってあるそうです。それは、聖水盤の水によって、バプテスマ(洗礼、浸礼)の儀式が行われるからで、バプテスマを受けると言う事は、教会共同体への入会(信徒になる)を意味します。本来バプテスマを受けた者でなければこの先は立ち入れない聖域なのでしょう。教会入り口を振り返ると上にはパイプオルガンがあります。注目は右の美しい講壇です。講壇身廊の設備で三番目に重要なのが講壇と言われる台座or朗読台です。そこでは、聖職者が礼拝の指揮をとり、聖書が読み上げられたり、訓話が説かれたりします。講壇は簡素なものから精巧な彫刻のついた物まで、時代によってもいろいろあります。ただ、昔の講壇が残っているのは少ないです。たいていの講壇は、福音書記者であるマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネを象徴するデザインとして、天使、ライオン、牡牛、鷲などがデザインされるようです。(聖書を朗読する場所だからでしょう。)講壇のデザインは、聖ゲオルクとマルコのワシがあるのは解りますが、後は当時の建設に携わった司教かもしれません。近年の講壇は机のような朗読台といったシンプルなものが多いです。ここのように教会の身廊にあつらえられた、彩色豊かな完璧な講壇が残っているのは案外めずらしいかと思います。大理石だからここのは今も使えるでしょうが、木造りの物は木が朽ちて壊れている物が多いです。聖堂内陣方向ここから先は、本当に聖域で一般の人は入れません。主祭壇の手前にもかなり古いゴシックの講壇がありますね。ちょっと遠くて写りが今一ですが主祭壇です。キリスト像が中空に吊されているようですが、いつもなのかはわかりません。ディンケルスビュールつづく

2009年12月20日

コメント(0)

-

ディンケルスビュール 2 (巨大ツリーと消防はしご車)

クリスマスまでもう間近・・・。ハイデルベクまで行けるか心配なので、なかなかお休みできません・・・。ディンケルスビュール(Dinkelsbuhl)は世界大戦の被害もなく、中世からの城壁の残るめずらしい街です。その街を取り囲む城壁も見物となっていますが今回はクリスマスネタから。ところで、クリスマス・ツリーはドイツが元祖だったそうですディンケルスビュール 2 (巨大ツリーと消防はしご車)ドイツ連邦共和国(Federal Republic of Germany)バイエルン( Bayern)ディンケルスビュール(Dinkelsbuhl)巨大ツリーと消防はご車と聖ゲオルグ教会クリスマス・ツリーを初めて飾ったのは、南ドイツのバーデン=ヴュルテンベルク州、フライブルク(Freiburg)の街だそうです。(このディンケルスビュールのあるバイエルン州のお隣です。)1419年に、フライブルクのパン職人の信心会が聖霊救貧院にツリーを飾ったのが始めと言われ、降誕祭の序幕に行われる寸劇で、「アダムとエヴァの堕罪」で舞台使用するリンゴの木の代用で置いた? という説があります。以降ドイツ各地に伝わり、16世紀にはドイツ全土に広がったそうです。因みにアメリカに伝えたのはやはりドイツ移民で、アメリカ独立の30年以上前には伝わっていたようです。ドイツと仲良しだった日本へは、案外早く、明治7年(1874年)に最初のツリーがパーティーで飾られたとされています。はしご車の先には巨大なもみの木が・・・。マルクト広場に建てられたのはクリスマスのツリーでした。ツリーは、モミの木に限らず常緑の針葉樹が使用され、ドイツではマツ科の針葉樹であるドイツトウヒがよく使われるようです。(ここのはモミの木です。)常緑樹が使われるのは、冬の間も緑を保つため強い生命力の象徴とされると同時に、アダムとエバの住む楽園にあった「知恵の樹(リンゴ)の代用だから・・葉が付いていたほうが良かった?広場の管理は市、当局が行っているので、このもみの木は市が建てたもののようです。そして、これから市の職員と消防士で、これから彼らがイルミネーションの取り付けをするようです。木の下で打ち合わせしている職員と消防士。ツリーの先端に取り付けるのはベツレヘムの星枝に飾るのは、知恵の樹のリンゴの実。ガラスの球体は、リンゴを模して象徴とした物だったようです。ロウソクは今豆電球に。ライトを取り付ける消防士。それにしても長い梯子は教会の尖塔あたりまで届くように考案されたのかな?塔に描かれている絵は、日時計です。聖ゲオルク教会・・1499年に完成。ツリーを建てていない時の写真です。聖堂玄関から歴史は次回

2009年12月19日

コメント(0)

-

ディンケルスビュール 1 (はしご車の仕事)

南ドイツのバイエルン州で見つけためずらしいものを紹介・・・。でも、今回はちょっと忙しいのでクイズにしておきます。ディンケルスビュール 1 (はしご車の仕事)ドイツ連邦共和国(Federal Republic of Germany)バイエルン( Bayern)ディンケルスビュール(Dinkelsbuhl)消防はしご車IVECO(イヴェコ)奥の教会が聖ゲオルグ教会中世に手工業と交易で繁栄した帝国自由都市ディンケルスビュールの街の中心聖ゲオルグ教会の前、マルクト広場(Marktpiatz)で発見。マルクト広場の意味は、 「ザルツブルク 4 (マルクト広場)」で紹介。マルクト広場(ドイチェスハウスは別の機会に紹介)ここに何かが・・・。(この写真は夏のものです。)何をしているのでしょうか?かなり、ビックサイズの大きな消防はしご車が出動しています。はしごは、ローマ帝国時代から高い城壁を突破するための兵器として使われてきたようです。火事を消すためにハシゴを積載したのは19世紀中頃のだそうですが、今回の用途は城壁・・・に近いかもしれません。ハマーのような消防自動車ですが・・・・。イタリアのIVECO(イヴェコ)社製。IVECO(イヴェコ)1975年に誕生した企業で、フィアットが中心となってヨーロッパのトラックメーカーが合併した会社だそうです。そういえば、日本で最初のはしご車は、警視庁消防部が1903年(明治36年)に導入したものだそうです。その頃の日本も3~4階建ての建物が増えたからだそうです。その後、1920年(大正9年)に導入したはしご車もドイツのベンツ社の車で、日本橋消防署に配備。木製の四段のはしご車と言う事で驚きではありますが、25mの高さまで伸びたそうで、当時としては最新鋭だったようです。現在でも日本の消防車はドイツ製が多く、(特に上の写真と同じ)イヴェコ社、ドイツのマギルスの消防車が広く知られいるそうです。1983年、国内に50m級のはしご車を製造できるメーカーが無かったため輸入したようで意外に今も日本とドイツの関係は深いようです。消防車と言うより重機を扱っているようです。・・・確かに日本ならクレーンがやることですが・・・・。何だかカッコイイです・・・車が大きいと・・・

2009年12月19日

コメント(0)

-

ザルツブルク 6 (聖ニコラウスとクリスマス市)

※ アドヴエント→アドベントに統一しなおしました。前回前振りしましたが、12月の25日に子供達にプレゼントをする習慣は、実は新大陸のアメリカから始まったと言われています。17世紀のオランダ系のアメリカ移民が持ち込んだと言われる聖ニコラウスの日のプレゼントの慣習は、何故か日にちを替えてアメリカに伝わったようです。ザルツブルク 6 (聖ニコラウスとクリスマス市)オーストリア共和国(Republic of Austria)ザルツブルク(Salzburg)アドベント(Advent)聖ニコラウスの日(12月6日)ザルツブルク(Salzburg)ドーム広場クリスマス市左の三角は噴水カバーです。アドベント(Advent)アドベント(Advent)の始まりの日は毎年違う。11月30日の使徒アンデレの日に一番近い日曜日が第一主日になるそうだ。※ クリスマスまで必ず4回の日曜がめぐるようになっている。つまり、アドベント(Advent)はクリスマス前の4週間前後と言う事になる。※ 4週になったのはローマ教皇グレゴリオリウス1世(Gregorius I)(540年? ~604年)(在位:590年~604年)の時代らしい。アドベント(Advent)とは、ラテン語のAdventus(到来)に由来する。つまりアドヴエント(Advent)は、キリストの降誕を意味している。※ ローマ・カトリック教会やルター派教会では、待降節。正教会では降臨節と呼ぶらしい。西方教会の暦では、アドベント(Advent)の第一主日が教会暦の最初になるそうだ。つまり新年の始まりと言う事らしい。アドベント(Advent)の4週間の間にイエスの降臨を思いだし、ヒイラギやモミで造ったリースに毎週1本ずつロウソクをともしてキリストの到来(Advent)を待ち、降誕祭(クリスマス)に備えるのだそうだ。アドベント・カレンダー(Advent Calendar)は、クリスマスまでの日数を数えるカレンダーであるが、日が、小さなボックスで連なってできていて、第一主日からクリスマスまでの間にその日のボックスを開いて行くと、中からお菓子や、ツリーの飾り、オモチャ等が出で来ると言うお楽しみボックスもなっている。聖ニコラウスの日(12月6日)アドベント(Advent)の期間に聖ニコラウスの日(12月6日)があり、カトリック信仰の深い国においては、今も? 12月5日~6日にかけて司教姿の聖ニコラウスに扮した人が小さな子供のいる家をまわってお菓子をくれるのだそうです。※ ドイツ、スイス、オーストリア、ベルギー、オランダ、チェコ※ オランダでは14世紀頃から聖ニコラウスの日があったようです。彼がサンタクロースの原型となった事は言うまでもありませんね 但し、「良い子にしていた子供にしかお菓子は渡さないぞ」・・・と言うスタンスで来訪するようです。その聖ニコラウス(オランダ語でシンタクラース)が、アメリカではなまってサンタクロースと呼ばれたそうです。聖ニコラウス(Saint Nicholas)(270年頃~345年or352年の12月6日)小アジア(現トルコ)のミュラでキリスト教の司教をしていた人物で、恵み深く、人から敬愛された人物だったそうです。カトリックにおいても、正教会においても崇拝され、その生涯は早くから伝説化されている聖人です。※ 346年にミュラで亡くなったらしい。彼の逸話として知られるのは、貧しい家の三人の娘の話で、嫁がせるどころか、身売りさせなければならないほど極貧だった所、彼が煙突から金貨を投げ入れたと言われています。そして、その金貨は、たまたま吊していた靴下の中に入ったとか・・。(靴下の中にプレゼントを入れる風習は、ここから来たとさているようです。)因みに、現在は12月6日に枕元に吊した靴下の中身は、ささやかなお菓子だそうです。そして、アメリカからヨーロッパに逆輸入した25日が豪華なプレゼントの日とする家が増えているようです。ドイツ圏ですね。市のあちこちで、くるみ割り人形が売られています。くるみ割り人形が制作されたのは、19世紀の中頃だそうで、割と新しい・・・。人形の口の中に胡桃を入れて口を閉じると胡桃の殻が割れると言う人形です。家にもくるみ割り人形がありますが、今の製品は装飾用になっており、実際には胡桃を噛ませると人形が壊れてしまうようです。チャイコフスキーのバレエ「くるみ割り人形」に因んでイブに欠かせないおもちゃとなったのでしょう。まじめに伝統的なものばかりのようです。日本ならファミコンのゲームソフトだらけになるのでしょうかね・・・。こういう者は観光客向けかな?クロッケンシュピールは州庁舎の鐘楼です。35個のベルが1日3回モーツアルトを奏でるようです。ザルツブルク・・おわり

2009年12月18日

コメント(0)

-

クリスマス市の名物グリューワイン

Break Time (一休み)ドイツ圏の冬の露天の風物詩と言えば、グリューワインです。グリューワインは加工して暖めた赤ワインなのです。今は赤ワインだけでなく、いろいろな果実酒によっても作られて、すでに出来合いが売られていますが、本来家庭でママが作ってくれる体の温まるドリンクなのです。(風邪をひいた時にも良く飲まれるものです。)ザルツブルクのクリスマス市のバーには名物? のイケメンが・・・。(去年もいた。)彼の視線は男性にだけ・・・。グリューワイン(Gluhwein)特に11月の待降節から始まるクリスマス市では欠かせないのは言うまでもありません。恐ろしく冷える寒い露天の市では、体を暖める為に飲まずにはいられないようです。日本の甘酒とは違いますが、そんなポジション・・・いえ、それ以上の薬です。赤ワインにオレンジピールorレモン、シナモン、クローブなどの香辛料、砂糖や蜂蜜を加えて沸騰させないように鍋で温めて作ります。(50~60度が適温、沸騰させては駄目)調合による味の違いがでるので、本来は家庭のママの味があるようです。昔は手作りが普通ですが、最近のカフェや露天ではすでに出来合いのグリューワインを保温器で暖めたものが出されているようです。日本にも市販のボトルがたくさん輸入されています。(チンして温めるだけ)暖められた赤ワインにはポリフェノールがあり、オレンジやレモンは酸味をきかしながらビタミンCがあり、スパイスのシナモンには体を温める作用、発汗・発散作用、健胃作用を持つ生薬があり、スパイスのクローブには体を温める作用、胃腸の消化機能を促進、(消化不良・嘔吐・下痢・しゃっくりや吐き気)の他に腹部の痛みにも効くとされています。ただ体を温めるだけでなく、本当に生薬が入っているわけですから、民間療法の薬に近いのかもしれません。夜は大繁盛の彼の店。暖めているのでアルコールは少し飛びますが、アルコールの匂いはちょっと鼻につくので、アルコールの弱い人には受けにくいかも知れませんが、慣れればスパイスもくせになるようです。もっとも、寒すぎる夜空では好きも嫌いも・・・何でも飲めてしまうのでは?グリューワインは、露天で購入した場合、マグカップ付きで販売されています。カップがないと持ち歩いて飲めないからです。このザルツブルクのこのクリスマス市では、毎年グリューワインの為の特性マグカップを生産しており、それも思い出になりますが、もし、いらないならマグカップを返却すれば2ユーロ返却してくれます。ここでは1杯、5ユーロ位が平均値段。中身は3ユーロくらいと言ったところかな?ところで、ザルツブルクでは香辛料で作られたリースも有名なのだそうです。飾るだけか? ほぐして使っていくのか聞くのをわすれましたが、このワインと関係あるのかな?

2009年12月18日

コメント(0)

-

ザルツブルク 5 (待降節とクリスマス市)

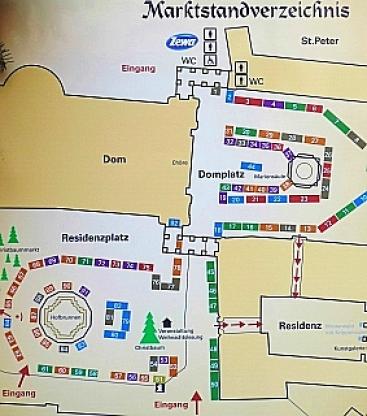

今日は楽天の受信が悪くて3回もすっとびました同じ事を何度も入力する事ほど虚しい事はない・・・。ところで前回のレジデンツ広場の意味ですが、加筆しました。レジデンツ広場(Residenzpiatz)の意味はレジデンツの前だから・・で、レジデンツは歴代の大司教が暮らしてきた宮殿のようでした。オーストリア共和国(Republic of Austria)ザルツブルク(Salzburg)レジデンツ広場(Residenzpiatz)の待降節とクリスマス市今年の大聖堂周りの広場で行われるクリスマス市の見取り図です。左上が大聖堂で左が内陣方向上がドーム広場下がレジデンツ広場。レジデンツ広場レジデンツ寄り。先がモーツァルト広場でレジデンツ広場の噴水近辺。前回馬車がいた場所です。このあたりは、フード・コートとバーが多いようです。ところで、11月26日を過ぎるとクリスマス市が突然建ち始めるように思えますが、確かにそれには理由があります。アドヴエント(Adventus)待降節の期間に入るからなのです。クリスチャンではない日本人には、そもそもクリスマスがイエス・キリストの誕生を祝う祭りであると言う事さえよく知らない人が多いかもしれません。クリスチャンの国の人達の祝い日は25日だけでなく、そこに至る日々も祝祭なのです。アドヴエント(Adventus)待降節クリスマスの日から逆算して4つ前の日曜日から始まる約1ヶ月の期間を言うようです。語源はラテン語のアドヴエントス(asventus)、「到来」だそうです。文字通りそれは、イエス・キリストの地上への到来を意味しています。「我らの救い主、イエス・キリストがこの世に降誕する記念すべきクリスマスを迎えるに当たって、皆、心して祈って待ちましょう・・・。」と言うのが待降節なのです。その為に家でする事は、もみの木(常緑樹でもok)でリースorツリーを作り、4本のローソクを飾り備えます。最初の日曜日に1本のローソクをともし・・次は2本・・・3本と4本全てのローソクが点灯したらクリスマスは間近と言う慣習があるのだそうです。リースを作るもみの木の枝ももちろん売られています。リースは玄関に掛ける・・と言うアメリカ式? に、なじんでいましたが、本来の使い方はこういう事だったのですね。リースやロウソク屋さん。出来合いの品もたくさん売っています。だから待降節の期間に入る頃にクリスマスの飾り(オーナメント)やローソク、贈答品などが売られる市が建つようです。ちょうど日本でお正月飾りの門松や、しめ縄などが売られるのに似ていると思います。もちろん娯楽を兼ねてみんなが繰り出すのでクリスマス市は、飲食店も多いのですが・・・。基本飾りの店が主なようです。このあたりは手作りのオーナメント屋さんが多いようです。でも、毎年オーナメントを替えるのでしょうか? 使い回さないのかな?ところでクリスマスの日(25日)にプレゼントをもらうのはアメリカ移民のオランダ人がアメリカに持ち込んだ風習で、そもそもは、12月6日の聖ニコラウスの日が正解だったようです。聖ニコラスの話は、次回につづく

2009年12月17日

コメント(0)

-

ザルツブルク 4 (マルクト広場)

どこの国もの街も、冬のクリスマス時期が一番美しく、華やかかもしれません。街は一年に一度の特別のお祭りで飾られるのですから・・。オーストリア共和国(Republic of Austria)ザルツブルク(Salzburg)マルクト広場(Markt)中世の都市には必ずマルクト(Markt)と呼ばれる広場があり、マーケット・Market・市場という意味を持つ広場だそうです。マーケットと言うと、露天市を想像し、市民が買い物に来る市場の印象を持ちますが、中世には、マーケットは遠方から来る商人や手工業の親方等の商取引所としてあったようです。もちろん毎日ではなく、毎週1回とかの定期的に開催される商品見本市のようなものでもあり、売買契約が結ばれたりするプロの取引所です。(もっとも人が集まれば食品の屋台や酒場も集まりますが・・・・。)中世も後期に入ると、組合ができて、組合による商品の品質管理や、値崩れをふせぐ為の監視がなされ、商品は公開の場での競り市にかけられたようです。それが広場で行われ、商品の種類が増えて広場が足りなくなると、新たに広場を増やして、商品分野毎に広場分けなどもされたようです。街によっては、ワインマルクト、コルンマルクト(穀物)、ホイマルクト(干し草)と、商品名の付いた広場も残っているようです。加筆レジデンツ広場(Residenzpiatz)の意味はレジデンツの前だから・・で、レジデンツは歴代の大司教が暮らしてきた宮殿のようでした。尚、中世においては、街によっても専門性があったようで、例えばローテンブルクでは馬が扱われ、ヘルンガッセでは牛やロバが扱われたようです。さて、広場まわりから紹介。大聖堂の正面から左手にあるレジデンツ広場(Residenzpiatz)はクリスマスの準備に入る前の姿です。馬の後ろに見えるのは噴水です。寒さで凍りつき自然破壊するので冬は保護するようです。この広場の左奥にモーツァルトの銅像がかすかに見えていますが、あのあたりはモーツァルト広場です。1840年にモーツァルトの銅像が置かれてから、広場の名はモーツァルトに変わりました。モーツァルト広場では、冬の時期はスケートリンクができて市民が楽しめるようになっています。ベビー用のソリ? 遊具があるのですね。さて、レジデンツ広場ではクリスマス・マーケットの建設が始まっています。徐々に準備が進んで人の足が増えています。暗くなってからが本番です・・ちょうど夏の神社の縁日のような光景に似ているかもしれません。そんなに娯楽施設のない街なので、夜になるほど人が増えて、クリスマスまで盛り上がっていくようですね。マーケットつづく

2009年12月17日

コメント(0)

-

ザルツブルク 3 (司教座聖堂と大司教)

ザルツブルクの中心にある大聖堂。その周りには広場がたくさん隣接しています。その広場では11月も20日を過ぎれば徐々にクリスマスの準備が始まるようです。でも、ハワイ同様に今年は何気に少し寂しいそのだそうです。右のドームが大聖堂。聖堂手前の広場はカピテル広場。反対側にはレジデンツ広場があり、モーツァルト広場につながっています。鐘楼の前にはドーム広場があり(ここから見えない)、そのあたり一帯がクリスマスマーケットに変わるのです。でも、今回はまず大聖堂から、とても中が綺麗なので。ザルツブルク 3 (司教座聖堂と大司教)オーストリア共和国(Republic of Austria)ザルツブルク(Salzburg)大聖堂(Dom)聖堂建設史司教司教座聖堂ザルツブルク大司教レジデンツ広場側から撮影。1万人収容のできる西欧最大規模の聖堂と言います。大聖堂(Dom)聖堂建設史最初の聖堂は司教ヴィルギリウスの治下に前期ロマネスク様式で建設。767年に建設開始され774年に完成。祝堂の時にはこの街の開祖、ルーペルト司教(街の守護聖人)の遺骨が葬られたそうです。西側の改築は1181年から1200年頃にかけて後期ロマネスク様式で建築。ウンター山の大理石から造られた西側正面は1628年完成。但し、据え付けられている像はもう少し後年。(爆撃でも残ったようですね。)ドームは度々火事に見舞われ、その度に増改築がされたようです。歴史上8度目の大火(1598年12月)はドームに大きな被害を与え、取り壊してもっと大きなドーム建設に着手。1628年に完成したのはバロック様式の影響を受けた後期ルネッサンス様式の聖堂。ところがこれも第二次世界大戦中の爆撃でドーム部分が被弾して崩壊。完全に修復改修が終わったのは1959年だそうです。教会入り口と身廊をクロッシングから撮影。普通の教会より身廊がやはり広い。身廊から内陣の祭壇を撮影。ヨーロッパ最大のパイプ・オルガンを所蔵し、1万人もの人員を収容しての大規模なミサが執り行われるそうです。さすが、司教座のある教会です。クロッシング(翼廊との交差部)の部分の角にはパイプオルガンが設置。入り口上にもパイプオルガンが付いてました。司教使徒が信者を増やす中で地域ごと信者をとりまとめる指導者をギリシャ語でエピスコポス(監督する者)を指し、英語でビショップ、日本語で司教と訳されたそうで、その管轄区域が司教区と呼ばれるようになったようです。司教区はローマ帝国の公的な制度として整備されたそうです。司教座聖堂教区を治める教区長(大司教)が、司式するための着座椅子(司教座)のある聖堂を指すそうです。その椅子、司教座(ラテン語でcathedra)のある聖堂を特に大聖堂(カテドラル)と呼ぶのだそうです。ギリシャ語のカテドラ(kathedra)椅子が語源で、もとは「椅子」そのものを現す言葉だったようです。それが今は監督する者の椅子(カテドラ)が大聖堂そのものに・・・大きくなっちやった司教の墓所。ザルツブルク大司教1803年の神聖ローマ帝国廃止まで神聖ローマ帝国の侯爵を兼ね、その為、侯爵司教(Fursterzbischof)の称号を有した、ザルツブルク大司教領の領主だったそうですさらに、教区内の教会運営上、切迫した事情のある場合において、ローマ教皇の決断を待たずに司教権限で採決する力が与えられていたそうです。ここは798年に大司教区に昇格してますし、権力的にも格別な地位にあった事は要塞建設からも解りますね。天井の装飾絵画も、彫刻も、シャンデリアも、まるで宮殿のような豪華さ・・と言うか、きらびやかさです。外の外観はかなりシンプルなのに・・。大戦の被害から内部の全面改修が終わったのは1959年で新しいせいもあるのでしょう。中央内陣、中央高壇の天井画と円蓋の新しい画はウィーンのシュース教授とブレーゲンツのフィッシヤー氏による復元だと言う事です。1961年据え付けられた聖堂の鐘もドイツ語圏では最大だそうです。次回は広場のクリスマス市に・・。リンク ザルツブルク 5 (待降節とクリスマス市)リンク ザルツブルク 6 (聖ニコラウスとクリスマス市)リンク クリスマス市の名物グリューワイン

2009年12月16日

コメント(0)

-

レトロ写真館 (ザルツブルク)

Break Time (一休み)相変わらずマンションの工事中なので外の天気もわからず・・寒いし・・家にひきこもりの日々です。生活パターンも完全に逆転・・もっとも昔から夜の方が頭がさえる夜タイプなのですが・・今、それこそザルツブルク・タイムになっているのでかなり・・まずいです・・ところで時差ボケですが、ヨーロッパから戻る時は、飛行機に乗ったら映画など見ずにぐっすり眠ってしまう事です。(人によっては睡眠導入剤を飲む人もいます。)目が覚めたら日本タイムにあうように・・・。さて、前回紹介したザルツブルク(Salzburg)にあるホーエンザルツブルク城。そのケーブルカーの駅の近くにレトロな写真館があり、観光客にとても人気となっているようです。衣装を選んで、割と短時間でそれなりに撮影してくれるようです。しかもお値段は案外安い・・・こんな風に撮影してくれるのです。「私も、私も・・。」と思うのですが・・・中身が違うし・・・。撮影して帰る日本人は結構たくさんいるようです。こういう写真館て日本ではメチャクチャに高いですからね。(2~3万円はする。)フォトは20~30ユーロ。フレームが17ユーロ。だいたい併せて5000円~6500円くらい。セピアだから粗も見えず、化粧してなくてもわかりにくいし・・。実物より美しく撮れるはず・・。ナイスな発想。 旅の思い出に素敵

2009年12月16日

コメント(0)

-

ザルツブルク 2 (ホーエンザルツブルク城)

あまり綺麗に撮れている写真がないので(天気が微妙で・・)迷いましたが、やはりザルツブルクのシンボルを避けて通るわけにはいかないので簡単に紹介。オーストリア共和国(Republic of Austria)ザルツブルク(Salzburg)ホーエンザルツブルク城(Festung Hohensalzburg)城ではなく、もともと防衛のために建築された要塞です。ザルツブルクの大司教が自らの身を守る為に建築。要塞の建築は1077年に始まり、その後700年間持続的に拡張、増築がおこなわれた為に種々の時代の建築様式が混在、複合した建造物になっています。歴代の大司教により増改築がくり返され、17世紀後半には、ほぼ現在の姿になっていたようです。要塞の建築神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世と教皇グレゴリウス7世の間に起こった聖職叙任権闘争が発端。もともと古来より私領に建てられた聖堂(礼拝堂)や修道院の長の選任(叙任権)は、土地の領主(ここではバイエルン公)が持っていたわけです。(土地を与えられて教区の布教をする為に選任されているのですから・・。)当然ここの大司教、ゲプハルト・フォン・ヘルフェンシュタイン1世(1060~1088)はバイエルン公側の神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世側に就くのが筋なのですが、自らの地位向上の為に教皇側に鞍替え・・。(バイエルン公は飼い犬に手を噛まれたと言う事になります。)結果、ハインリヒ4世と教皇は和解し、立場の悪くなった大司教がバイエルンからの報復攻撃を恐れて要塞の建築を計画。(大司教ゲプハルトは亡命)要塞建築(1077年~)は、後任の大司教らによって後に完成し、後に再び役に立つことに・・。要塞は丘の上に立っています。昔は馬とかロバで登ったのでしょうが、今はケーブルカーも設置されています。大聖堂右のカピテル広場から、2~3分です。一番高い場所(ホーアー・シュトゥック)の標高は508m。要塞の変遷・・・それは大司教の俗物化当初は、礼拝堂を塀で囲んだだけのシンプルな設計だったようです。歴代の大司教は増築をすすめ、特に大司教の政務に民衆が不満を持ち始めた15世紀、レオンハルト・フォン・コイチャッハ大司教(1495~1519)は襲われた場合を想定して、要塞の中に居住空間も完備。(かなり贅沢に。)資金は金鉱山の収益を要塞建築に充当していたようです。(工夫の不満)1525年についに農民と工夫の反乱が勃発。ホーエンザルツブルク900年の中で最大の危機だったそうですが、それでも要塞は難攻不落を実証。マティアス・ラング・フォン・バレンブルクは、反乱首謀者を処刑し、要塞に市民の攻撃を阻止する為の攻撃用の陣地、堡塁(ほうるい)を建築してパワーアップ。小銃で市民を狙ったそうです。神に仕えるべき者が・・・それも大司教がそこまで俗物化していたなんて・・・ひどい時代です歴史はだありますが、割愛させてもらいます。要塞見取り図赤い所が要塞見学コースのスタートで、その後ろに要塞レストランがあるようです。2番は、博物館とカフェになっています。写真左上のコーナーが大武器庫。ブルク博物館ではマヨルカ焼の後期ゴシック様式の豪華なストーブや武器、魔女狩りが盛んだった時期の拷問具なども展示。15世紀までは大司教の住居として使用され、それ以後は兵舎または牢獄として利用されたそうですが、確かに要塞内部は囲われた街中のようです。教会もあります。ゲオルク稜堡(りょうほ)いままでのザルツブルクの街はここから撮影。ベストスポットです・・でも昔は・・・・。稜堡(りょうほ)ホーエンザルツブルク要塞は、大砲を主要防御武器として設計した要塞のようで、多数の大砲が互いに死角を補い合うよう設計。(16~18世紀の工法で、日本の五稜郭がそれにあたるそうです。)要塞の丘の裏側方向の景色です。かなり住宅街が広がっているのに驚かされます。確かに川のほとりだけでは街が小さいすぎますよね。これが現実・・・ザルツブルクの裏側を見た気分。街はつづく

2009年12月15日

コメント(0)

-

ザルツブルク 1 (聖ペーター教会と街)

ザルツブルクのクリスマス市を紹介したくて、どこから入るか考えていたのですが、結局街から入る事にしました。(簡単に・・・。)実際クリスマス市だけ写したものは、どこの街も一緒だからです。予定として、クリスマスまでにハイデルベルクとディンケンズビュールのクリスマスも紹介したいので・・・。オーストリア共和国(Republic of Austria)ザルツブルク(Salzburg)小さな街ですが、ザルツブルク州の州都だそうです。前に紹介したように、モーツァルトが誕生(1756年)した街なので、音楽をモーツァルトを愛する人達の々巡礼地になっています。街のど真ん中を流れるザルツァッハ(Salzach)川川向こうは旧市街と丘の上のホーエンザルツブルク城(Festung Hohensalzburg)街の建設ライン川の畔の街ヴォルムスのルーペルト司教(ザルツブルクの守護聖人)が、バイエルン公テオドールの招聘により、ドナウ川中流域へのカトリック布教のためにザルツブルク周辺の領地を寄進し、司教区管轄地とした事に始まるようです。ルーペルト司教は696年廃墟となっていたかつてのローマの要塞都市ユウァウムに聖ペテロ(サンクト・ペーター)の修道院を建立したのが街の建設の始まりのようです。街はその後798年に大司教区に昇格。ところで、ザルツブルク近郊ではBC1000年くらい前から岩塩が採掘されていたようです。BC500頃にはケルト人が最初に塩の価値に目つけてザルツァッハ(Salzach)川を使って運搬し、ヨーロッパ各地と交易していたようで、その財源が後世ザルツブルクの街の発展につながるのです。ザルツは「塩」、ブルクは「砦」。ザルツブルクでは塩の積載量に応じた通行税を大司教が財源にしていたようです。(但し、ルーペルト司教が、バイエルン公の招聘で来た時は、ライヒェンハル(現ドイツ領)の塩泉および塩釜の利益の一部を与えられて布教の財源としていた? )ミラベル庭園より望む要塞ホーエンザルツブルク城ザルツブルクの街ホーエンザルツブルク城から大聖堂(Dom)が今はこの街の中心。大聖堂周りには広場がいくつも有り、そこでクリスマスにはクリスマスの市が建ちます。手前が旧市街で川向こうが新市街。1996年、旧市街と歴史的建造物は「ザルツブルク市街の歴史地区」としてユネスコ世界遺産に登録されています。大聖堂の左よりの山の麓に聖ペテロを奉ったかつてのベネディクト派修道院(サンクト・ペーター教会)があります。聖ペテロ(サンクト・ペーター)教会696年創設された、ドイツ圏最古の修道院とか。ここのペータース墓地も紹介のチャンスがあれば・・・。(教会横の中庭のある建物も元修道院)もとはロマネスク様式で建てられた教会は、後に後期バロック様式で改築。ザルツブルクはつづく。

2009年12月15日

コメント(0)

-

ハワイ特派員便り ホノルルマラソンの裏

クリスマスが直前に迫った時期のハワイは本来とてもにぎやかな季節のはずなのですが、今年はとっても寂しい景色なのだそうです。姉の散歩コースの住宅街は、いつもならデコレーションされた家や庭で夜も燦然と輝いているはずなのに、今年はどこも真っ暗・・・悲しいクリスマスのようです。クリスマスは、アメリカの景気の悪さを本当に実感する瞬間のようですところで今回は、飛び込み企画、特派員が駆け回って撮影してくれたホノルルマラソンの裏側です。ホノルルマラソン(Honolulu marathon)毎年12月第2日曜日にハワイのオアフ島ホノルルで開催されるロードレース(マラソン)です。今年で37回目?弾丸ツアーではありませんが、走るだけにハワイに来る2泊4日くらいのツアーが第2日曜日(今年は昨日13日)直前に集中してワイキキの街がごった返している頃でしょう。(ハワイは-19時間の時差です。)受付は、ハワイ・コンベンションセンター(本人のみ)ナンバーカード(ゼッケン)とチャンピオンチップを受け取る受付だそうです。コンベンション・センターでは、大会協賛スポンサー等のブースが50以上出店し、ゼッケンを取りに来る観光バスが続々到着して大賑わいだったそうです。1分1ドルマッサージ、ハウス食品の豆腐ブースや、健康ジュース、健康グッズ、ハワイアンキルティングの店の他、ドコモやJTB等も出店。以前はCARBO-PARTY(炭水化物パーテイー)として、前夜にスパゲッティをふるまっていたようですが、食中毒が出てから中止されたそうです。ランナーホノルルの現地参加受付料金は225ドル。(案外高いのでビックリ)大会当日の年齢が7歳以上なら誰でも参加可能だそうです。時間制限がないので、気楽に参加できます。(東京マラソンのようにバスで拾われる事はありません。)但しゴールゲートは16時台頃に撤去され、ゲートをくぐる事はできませんが・・・。完走証明書は後日郵送されるそうです。コース下が海側で、アラモアナは左側、ダイヤモンドヘッドは中央、ハワイカイが右端。マラソンのスタート地点はアラモアナ公園で朝5時にスタート。一旦ダウンタウンに向かった後アラモアナに戻り、その後ワイキキを通りダイヤモンドヘッド山麓を通過。ワイアラエ・ビーチを眺め、カラニアナオレ・ハイウェイを通ってハワイカイで折り返し。再びダイヤモンドヘツドに戻ってからカピオラニ公園でゴール。近くの道路は通行止め。車の路上駐車も禁止。しかも午前1時から午後7時までと長い。コース上の家の人はちょっと不便。第1回大会(1973年)は、地元ハワイ州に在住しているジョギング愛好家162人によって行われたそうです。第10回記念大会(1982年)で1万人を突破し、以降日本人の参加者も増大したと言います。現在は参加者が2~3万人で推移。その半分以上が日本人と言う事で、メイン・スポンサーのJAL以下、コンベンションセンターの日本企業が多くなっているようです。奥の山がダイヤモンドヘッドです。42.195km (26マイル385ヤード) のフル・マラソンコースです。コース上15カ所に医療スタッフや水・冷スポンジを用意したエイド・ステーションが設置。アメリカではニューヨークシティーマラソン、ボストンマラソン、シカゴマラソンと並ぶ全米4大マラソン大会(規模3位)なのだそうです。(アップダウンなどが激しく世界記録は出ないようですが・・。)彼らは折り返してゴールのカピオラニに向かうランナーのようです。カピオラニ公園。今年の大会は、何かと厳しいそうです。テロの警戒か? パーキング場に車も入れないばかりか、ゴール地点も参加者でなければ近づけないようになっているそうです。ゴール近辺、フェンスがあって近づけないから人だかり・・・。ゴールは見えど、ランナー見えずです。出走しきったランナーだけ、シャワーのご褒美があります。パーク駐車場に設置された簡易シャワーで、着の身着のまま・・・頭から・・・。ハワイだから大丈夫です。濡れてもすぐに乾くし・・・そんなサービスってアメリカっぽいですね。撮れたてのホノルルマラソンの写真でした。昔、兄もヘロヘロになって走ったそうで、「2度と出ない」と言ってました。

2009年12月14日

コメント(0)

-

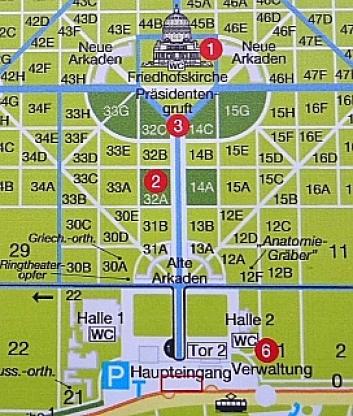

ウィーン中央墓地 10 (第三の男)

多くの芸術家や音楽家を生んだ当時のオーストリアは大きくドイツ圏の国でした。1866年の普墺(ふおう)戦争(プロイセン王国とオーストリア帝国との戦争)で大敗して、オーストリアは統一ドイツから排除されてしまったわけですが、それまではドイツと同民族同言語の国で、ドイツ連邦の盟主だったのです。ドイツ生まれのベートーベンがオーストリアの墓地に入るのも当時はドイツ圏内なのですから、不思議ではなかったわけです。もっともここの「中央墓地特別名誉区32A」は意図して集めた墓地ではありますが・・・。オーストリア共和国(Republic of Austria)ウィーン(Wien) 中央墓地(ツェントラルフリードホフ Zentralfriedhof)ここには世界的に知れた有名な映画「第三の男(The Third Man)」の撮影に使われた有名な並木があるのでそこも紹介。カール・ルェーガー記念教会裏手の並木道。・・・普通でさえ寂しいぞ・・・・。並木道は第1門から旧ユダヤ墓地の横を通り教会裏に真っ直ぐ伸びています。ちょうど季節もこの頃か?第三の男(The Third Man)1949年製作のイギリス映画で、第二次世界大戦直後のウィーンを舞台とした映画だそうです。1949年9月に開催された第3回カンヌ国際映画祭でグランプリを獲得。アメリカ映画界を代表する映画監督、脚本家、俳優だったオーソン・ウェルズが出演。音楽は、アントーン・カラス(Anton Karas)、オーストリアのツィター奏者で、作曲家。「第三の男」のテーマ曲「ハリー・ライムのテーマ」を作曲。日本ではCMに使われた事からJR山の手線の恵比寿駅の発車メロディに使われているらしい・・。第三の男 あらすじ第二次世界大戦後、米英仏ソの四ヶ国による四分割統治時代。ホリー・マーチンス(アメリカ人小説家)は、ハリー・ライム(ウィーンにいる親友)から仕事依頼を受けてウィーンに来たのに、親友は自動車事故で死亡していた・・・。彼の葬儀に出席したマーチンスは、そこでキャロウェイ少佐(イギリス軍)と知り合い、親友ハリー・ライムが水で薄めたペニシリンを横流しする闇取引の黒幕だったと告げられ、信じられないマーチスは真相究明に乗り出すと言うサスペンス・スリラーだそうです。目撃者である宿の門衛が、「ハリーの死体を運んだ第三の男を見た」という証言を得るが、彼もまた殺されてしまう・・。そして、現れた不審な男は「ハリー?」・・・・・・ラスト、「第三の男」の埋葬が再び墓地で行われる。撮影現場は、他に、ウィーン川の坑道、プラター遊園地の大観覧車等。中央墓地ラストカール・ルエーガー教会から第2門までの大通りお墓の整備作業員も仕事終了。すっかり日も暮れて・・・先程第三の男の道を歩いていた人達も帰っていきます。32Aだけでも紹介しきれていない墓所はまだあったのですが、地味だし聞き覚えのない名が多いので・・・名を突き止めるだけでも四苦八苦下はANDERと書いてあったお墓の意匠です。(トップの部分)もしかしたら、オルガン奏者ハンス・アンデル-ドナート(Hanns Ander-Donath )(1898年~1964年) かもしれません。中央墓地おわり。

2009年12月14日

コメント(0)

-

ウィーン中央墓地 9 (H・ヴォルフとオペレッタ歌手)

オーストリア共和国(Republic of Austria)ウィーン(Wien) 中央墓地(ツェントラルフリードホフ Zentralfriedhof)フーゴ・ヴォルフ(Hugo Wolf)(1860年3月13日~1903年2月22日)オーストリア出身の作曲家、音楽評論家。ワーグナーを賛美し、ブラームスを終生拒否し嫌っていた事でも知られる。1875年、ウィーン音楽院に入学するも2年で退学処分。父親からの財政的援助で何とか生活して、「サロンブラット(社交誌)」の音楽評論家になったそうです。その後1887年、音楽評論家から作曲家に転身。1891年末には、最高傑作を生み出し名声を得ていたと言われますが、気難しい性格が職業上の成功の妨げにもなり、財政的には常に逼迫したていたようです。(ウィーン・アカデミーのワーグナー協会や1887年にウィーンで設立されたフーゴー・ヴォルフ協会の支援で何とか生活。)彼の歌曲のベースはほとんどが詩人の作品(例えばゲーテ)を題材にしたものor自分の詩作に作曲したもののようです。ワーグナーを愛好するロマン派であるように、極度に深い詩の読み込みと彼の特異な想像力が呼ぶ幻想性は、彼の音楽が自身の主観的感情、思想表現、or内面性世界を伝えると言う抒情詩的解釈によるものらしい・・・。絶対的なこだわり派のようだ・・・顔を見てわかるが・・・。18歳の時に招いた梅毒の影響が現れ、精神病院へ強制的に入院させられて4ヶ月過ごし退院してトラウン湖で自殺未遂。その後5年狂気で過ごし43歳直前、1903年2月22日に永眠。マリア・ゲイスティンガー (Marie Geistinger) 日本語読みが解らないです。(1833年7月26日~1903年9月29日)オペレッタ歌手。ハプスブルク帝国の副都グラーツ(Graz)出身、両親はロシア人俳優。グラーツでは11歳でステージに立っていたそうです。1850年ミュンヘンでデビュー。1852年にウィーンにきてからオペレッタ作曲家オッフェンバッハのオペラに出演し活躍、オペレッタの女王に。1874年、ウィンナオペレッタの代表的な作品と言われるヨハンシュトラウスによる「こうもり(Der Fledermaus)」、1874年4月5日の初演の 妻役ロザリンデ(Rosalinde)だったそうです。1881年からアメリカ・ツアー等精力的にこなし、クラーゲンフルトで永眠。クラーゲンフルトの墓所から後に分骨されてこの中央墓地に。墓石の意匠が素敵。こうもり(Der Fledermaus)ヨハン・シュトラウス2世が1874年に作曲し、同年4月5日にアン・デア・ウィーン劇場で初演された全3幕のオペレッタ。ウィンナ・オペレッタの中でも最高峰とされる作品。物語が大晦日の晩の出来事を題材にしている事から、ウィーンをはじめドイツ圏の国々の歌劇場では年末年始の恒例の出し物で、大晦日のウィーン国立歌劇場の演目、年始のウィーン・フィルのニューイヤー・コンサートの演目としても恒例となっているそうです。ところで、オペレッタは格式上宮廷歌劇場での上演は原則的に行われなかったそうです。1897年、5月、ウィーン宮廷歌劇場(ウィーン国立歌劇場)音楽監督に任命されたグスタフ・マーラー(Gustav Mahler)(1860年7月7日~1911年5月18日)が正式にレパートリーとしたと言われています。おまけ・・・どなたのお墓かわかりませんが・・・。ピアノの前で苦悩する男は作曲にゆきづまっているのか? ピアニストなのか?写真が完全じゃなくて残念。(何気に写っていたのを拡大したので写りが悪いですが・・素敵)あとちょっと墓地はつづく

2009年12月13日

コメント(0)

-

ザルツブルクのモーツァルトクーゲル

前回紹介したように、モーツァルトはザルツブルクを捨ててウィーンに定住し、そこで亡くなっていますが、没後しばらくして、彼の名声が高まると、思い出したかのようにザルツブルクではモーツアルトを奉り始めます。いわゆる村おこしに近い発想で始まったのでしょう・・・。国際モーツァルテウム財団(1880年9月20日発足)ザルツブルクの街では、1840年に、モーツァルトの銅像が街の広場に建てられ、モーツァルト広場に名を変えています。1880年にはモーツァルトの音楽を奨励し、保護し、モーツアルトを讃える事を主目的に「国際モーツァルテウム財団」が発足。通称「モーツァルテウム」と言うモーツァルト会館には、財団事務局、音楽学校、モーツァルト資料図書館、コンサート・ホールが備えられ今や、モーツァルト関連の国際窓口の一つとなっています。前回紹介したモーツァルトの生家は、1880年に財団が買収。タンツ・マイスター・ハウスは1938年に財団が買収。それぞれ展示場になっています。他にも有名なのが、毎年夏に行われるザルツブルク・フェスティバル(音楽祭)です。これも、モーツァルトを記念した音楽祭となっています。前振りが長くなりましたが、今回紹介するのは、お菓子のモーツァルトですオーストリア共和国(Republic of Austria)ザルツブルク(Salzburg)の菓子店フュルスト(Furst)のモーツァルトクーゲル(Mozartkugeln)モーツァルトと名の付いたチョコレート菓子は、今や世界に出回っていて、知っている方も多いと思います。ちょっと見は同じなのですが、実は多種のメーカーから発売されているのです。今回紹介するのは、もちろん本家のモーツァルトクーゲル(Mozartkugeln)ですが、歴史は1890年と、国際モーツァルテウム財団に近いくらい古いのです。本家のはモーツァルトクーゲル(Mozartkugeln)の包装は他と少し違います。包装紙にはモーツァルトの横顔。包装紙だけではなく、ここの品は手作りなのです。(他の偽物は全て工場生産品)本家はもともと1884年創業のカフェ、フュルスト(Furst)。・・アイアン・ワークが美しい。菓子職人パウル・フュルスト (Paul Fuerst) が試行錯誤の末に考案し、1890年に完成させたのが、モーツァルトクーゲル(Mozartkugeln)です。新しいチョコレート菓子はザルツブルクの人気商品となり、1905年のパリ菓子博覧会で金賞、受賞。ところが特許をとっていなかたようで、包装までマネする会社がボコボコ現れたようです。そういう意味で言えば、他は全て模造品なのです。スーパーで安く売られている大量生産品のミラベル社(Mirabell)と比較してみました。左側が本家フュルスト(Furst)・・・一見2層構造だけど3層構造。ソフトな仕上がり。右側がミラベル社(Mirabell)・・・・4層構造。香料にくせを感じます。値段は本家が1個0.9ユーロくらい(手作り)ミラベル社のはスーパーで0.32ユーロくらい。材料(下、2枚の写真は、本家のドイツ版ホームページから画像を拝借。)ピスタチオを練り込んだマジパンを芯に、ヘーゼルナッツ入りのチョコクリームを巻き付けチョコボールを作成。そのチョコボールにスティックを刺して、をさらにチョコレート・コーティング。完全なる家内制手工業ですね。本家のが高い訳です。工場の生産品とは別物です。最近流行しているスティック付きのチョコレート・ドリンクに見た目似てますが、乾燥させてから、スティックを外し、その空いた穴にもチョコレートをつめて・・・(ヘソになっています。)完成です。昔と変わらない製法で味を守り続けています。本家の手作り品は、製造個数が限られ、販売場所も系列店だけとか・・。カフェ、フュルスト(Furst)は菓子店なので、モーツァルトクーゲルだけを売っているわけではありません。店の奥がカフェ。ザルツブルクに行ったら自分用には本家のものをお奨めです。会社には安いので・・・。

2009年12月12日

コメント(0)

-

ザルツブルクのモーツァルトの家

世界中に輸出されて販売されているポピュラーなチョコレート菓子があります。その本家がザルツブルクにあるのです。なぜザルツブルクなのかは、今回の話から始まるのです。オーストリア共和国(Republic of Austria)ザルツブルク(Salzburg)ヴォルフ・ガング・アマデウス・モーツァルト(Wolfgang Amadeus Mozart)(1756年1月27日~1791年12月5日)この間の命日で、中央墓地のモーツァルト像をしたところですが・・・。オーストリアと言えばあちこちモーツァルトなのだな・・・と感心モーツァルト・ハウス(Mozarts Wanhaus)ザルツブルクと言えば、モーツァルト抜きには語れない街です。何しろここは、モーツッルトの生まれた家と育った家があり、観光の目玉となっています。要するにモーツァルトはザルツブルクの出身者なのです。彼が25歳の時(1781年5月)に、ザルツブルク大司教と衝突(待遇の悪さに腹を立てたらしい)、解雇され、ザルツブルクを捨ててウィーンに定住を決意するまでは・・・。(彼はザルツブルクを捨てたのです・・・。)モーツァルトの生まれた家彼の父は1747年~1773年まで、「狭い狭い」と言いながらもここを26年間借りていました。ゲトライデ通り9番地にあるこのアパルトマンの4階でモーツァルトは1756年1月27日に誕生したそうです。本当はこの家で7人生まれたそうですが、育ったのはモーツァルトと姉のマリア・アンナだけだそうです。大家はザルツブルクの食料雑貨商ヨハン・ロレンツォ・ハーゲナウアーで、この大家はモーツアルト家の演奏旅行の援助もしてくれたようです。そして、モーツァルトの幼少期のエピソードが伝えられるのも、この大家とモーツアルトの父レオポルドの文通のおかげなのだそうです。例えば、1762年10月16日付けのハーゲナウアー宛の書簡「ヴォルフガングは、女王陛下(マリア・テレジア)のひざの上で飛び跳ね、首にまとわりついて何度も接吻したりした。」と、誇らしげに記されているそうです。この時に女帝から賜った礼服を着て翌年1763年に描かれた肖像画がここにあります。中は撮影禁止なので、パンフより撮影。タンツ・マイスター・ハウス1773年、17歳の時にマカルト広場 8番地にあるタンツ・マイスター・ハウスに引っ越しです。手狭なゲトライデ通り8-9番の家からの引っ越しに手間取ったのは、度重なる演奏旅行で先送りされていたからのようです。こんどの家は8部屋付きの家。この家ではザルツブルクの宮廷音楽家を呼んで、親交を深める事ができたようです。ここでは、交響曲、セレナーデ、デイヴェルティメント、5曲のヴァイオリンとピアノの為の協奏曲が作曲。1778年7月に母がなくなり、1781年5月にモーツァルトはウィーンに移り、1784年8月に姉のマリア・アンナが嫁いでいなくなり、寂しいこの家で父レオポルドは一人で暮らしていたそうです。そして、1787年5月に父レオポルドが亡くなり、「モーツァルトの住まい」はザルツブルクから無くなったのです。実際、この家は200年、波瀾な運命をたどり、1944年に爆撃されてほとんどが破損。1989年にモーツァルテウム財団が世界中の音楽ファんとモーツァルト・ファンに寄付を呼びかけ1996年に再建されています。現在は展示館となっています。日本の生命保険会社が特に多額の寄付をしたせいでしょうか、ヨーロツパにしては珍しく、日本語の解説が充実しているようです。ザルツブルクの街タンツ・マイスター・ハウスは、川の向こうの小さな森の前当たり?ゲトライデ通り9番地の家はこちら岸で、写真前のとんがり屋根の先端でちょうど見えない。次回モーツアルト・クーゲルにつづく。

2009年12月12日

コメント(0)

-

ウィーン中央墓地 8 ( (カール・ルエーガー教会)

オーストリア共和国(Republic of Austria)ウィーン(Wien)中央墓地(ツェントラルフリードホフ Zentralfriedhof)カール・ルエーガー(Karl Lueger)教会第2門からまっすぐ伸びた先、墓地のほぽ中央近くに位置する礼拝堂はウィーン市長も努めたカール・ルエーガー(Karl Lueger)の記念礼拝堂だそうです。地図の1番カール・ルエーガー礼拝堂の前にはやはり墓地があります。説明書がないので推測ですが、おそらく正面石棺が、カール・ルエーガーの墓所?周りは歴代市長の墓? と、どこかで読んだ気がしたが・・・本が見つからないの確定はできませんが・・・。カール・ルエーガー(Karl Lueger)(1844年10月24日~1910年3月10日)オーストリア・ハンガリー帝国の政治家でウィーン市長(1907年~1910年)。ウィーンのガス、水道、電気など公共施設の拡充に尽力。市外電車を設立、教育事業を拡大し、ウィーンの大都市化と近代化に貢献した事は評価。ウィーン大学で法学を学び、1885年左翼的リベラリズムの政治家として帝国議会に進出。労働者や貧しい者の味方として、ユダヤ人資本家を徹底的に攻撃し、市民の賛同を得て、市長に選出。(大衆扇動が上手だったようです。)彼の演説は若きアドルフ・ヒトラーを感銘させたと言います。ヒトラーの師市長になってからは、反ユダヤ主義的発言は少なくなりユダヤ人の貧困層も保護したと言われていますが、その政策変更? あるいは選挙の為のパフォーマンスであったか不明。ヒトラーは、彼の帝国統一の失敗は、人種政策を中途で終わらせたからだと後に語ったと言います。ヒトラーのユダヤ人政策は、もともとルエーガーの政策を真似て始まったと考えられるようです。「我が人生の師」とルエーガーを仰いだと言うヒトラーの、ユダヤ人政策は、富裕なユダヤ人から、やがて貧しいユダヤ人に向けられ、身代金を払って国外退去できないユダヤ人の搬送先に困り大量殺戮と言う行為にたどり着く事になります。礼拝堂内部はいわゆる、世紀末芸術の様式です。ミュンヘンの雑誌ユーゲント(Jugend)からきたユーゲント・シュテール様式と説明されたりしてますが、(ドイツ圏のアールヌーボーを指す言葉です。)ウィーンはドイツ圏でも、また少し独特なのです。ウィーン分離派(Wiener Secession)様式、あるいは、分離派の雑誌ヴェル・サクルム(Ver Sacrum・聖なる春)とでもよんだ方が良いと思いますね・・・。天空、あるいは宇宙を表現した聖堂の天井。一見ギリシャ正教の聖堂を思わせる内部の造りです。聖堂内の柄に注目。祭壇拡大・・・聖障(せいしょう)イコノスタシスがないだけの正教会みたいです。拡大したのは装飾が良く見える為。見てるとオットー・ワーグナー(Otto Wagner)の建築に似ているので、彼の作品かもしれません。(資料がドイツ語なので断定はできないのですが・・・。たぶん・・。)ウィーン分離派に参加する頃からアール・ヌーヴォーの影響を受けた装飾的な作品を作っているオットー・ワーグナーはウィーンの特に分離派を代表する建築家です。彼のサンクト・レオポルド教会に外観はそっくりですし、下のデザイン全体の意匠がそれっぽいなと思います。ミュシャのような当時流行の絵画です。モザイク画になっています。ウィーン独特の世紀末様式のデザインです。クリスマス・ネタを拾っていたら一本飛んでしまいました。お墓はあと一回くらいで終わらせて、オーストリアかドイツをさまよってみます。

2009年12月11日

コメント(0)

-

ウィーン中央墓地 7 (ヘルベック、ジョセフィーンの墓)

墓石が素敵なものを取り上げたいのですが、なかなか誰の墓なのか調べるのは大変です。ウィーンでは有名でもね・・。オーストリア共和国(Republic of Austria)ウィーン(Wien)中央墓地(ツェントラルフリードホフ Zentralfriedhof)ヨハン・リッター・フォン・ヘルベック(Johan ritter von Herbec)(1831年~1877年)19世紀後半のウィーン生まれのウィーンの指揮者。作曲家。ウィーン大学で、哲学と法律を勉強していたと言う異色の経歴を持つ音楽家です。ウィーンの男声合唱協会の指揮者、皇帝フランツ・ヨーゼフの宮廷オーケストラの楽長を経て、前回のブログで触れた、国立オペラ座(Staatsoper) (ウィーン国立歌劇場)の第2代目歌劇場監督に就任。(任期1870-1875年)前回書き忘れましたが、2002年からはウィーン国立歌劇場の音楽監督に就任しているのが日本の世界に誇るマエストロ、小澤征爾氏です。契約は2010年まで。シューベルトの未完成交響曲もう一つヘルベックが有名なのは・・・・、シューベルトの交響曲第7番(8) ロ短調 D.759 「未完成」の作品を1865年5月に43年ぶりに彼が発見し、同年の12月17日にウィーンの音楽協会定期演奏会でヘルベックの指揮により初演してお披露目した事です。(作曲の着手は、1822年らしいです。)それまでその自筆譜の存在は完全に忘れ去られており、シューベルトの親しい友人だったヨーゼフ・ヒュッテンブレンナーが「未完成」の自筆楽譜のある場所をヘルベックに伝えたからと言われています。初演は大成功を収め、この曲は未完成であるにもかかわらず交響曲を代表する作品として評価されています。この「未完成」が後世に与えた影響は大きく、大発見のお手柄の発見者として知れているのです。墓石が素敵なので、何者か調べていたら、大発見をした人を大発見してしまいましたジョセフィーン・ガルマイヤー(Josefine Gallmeyer)(1838年2月27日~1884年2月3日)本名、トマゼッリ、ジョセフィーン。ライプツィヒ生まれ、ウィーンで永眠。ドイツのオペラ(ソプラノ)歌手であり、ウィーンでオペレッタ歌手、女優として活躍。母は歌手のトマゼッリで、父がオペラ歌手ミハイル・グライナー。Gallmeyerは、母の再婚相手の俳優の名前のようです。ウイーンで非常に人気のある歌手であったようです。1874年には劇場Tuchlaubenの管理責任者にもなっています。1882年、1883年にはドイツ、アメリカでツアーをしてそれなりに成功したようですが、死ぬまで貧窮していたと書かれています。ウイーンのMatzleinsdorf墓地に父と共に埋葬され、近年この中央墓地に分骨されたようです。石像の足下の仮面が舞台関係者の墓を示しているようです。ちょっとボケてますが・・。ジョセフィーンの隣が前回紹介したヨーゼフ・ランナーの墓所で、その隣がヨハン・シュトラウス 1世(父)の墓所です。小道の先に見えるのが、エドゥアルト・シュトラウス(3男)の墓所です。墓所は案外横から見ると薄いです。確かに墓標といった感じですね。

2009年12月10日

コメント(0)

-

ホテル・ザッハーのザッハ・トルテ +オペラ座

オペラ座(ウィーン国立歌劇場)について書いたリンク先をラストに追加しました。Break Time (一休み)以前(11月)デーメル(DEMEL) のザッハトルテ を紹介しましたが、今回ホテル・ザッハーの写真もあるので、紹介です。夜なのでちょっと見にくいですが、ショップのザッハ・トルテも紹介です。元祖ザッハ・トルテのホテル・ザッハー(Hotel Sacher)フィルハーモニカー通りにある5つ星ホテルで、ザッハ・トルテで世界的に名がしれていますが、由緒あるホテルです。1876年、所謂家具付きの高級アパートメント(maison meublée)として建設。創始者、エドゥアルト・ザッハーの死後、未亡人のアンナ・ザッハーにより、ホテルは貴族や外交官が宿泊する格式あるホテルにしたそうです。ホテルは、2005年、部屋数を増やすために上層階を増築。オペラ座(ウィーン国立歌劇場)の裏に位置しています。このあたりは、オペラ座の舞台装置の搬入の為によくトラックが止まっているそうです。道は狭く、下がれないので、正面はとれません。1階にはカフェがありますが、ザッハトルテの販売は、このホテルの中ではしていません。ショップは、ウィーン一の目抜き通りであるケルントナー通り(オペラ座とシュテファン寺院を結ぶ)にあります。歩いて20mくらいの所ですが・・・。オリジナル・ザッハトルテ(Original Sacher-Torte)ショップ商品以前デーメルでも紹介したように、1814年、開催されたウィーン会議の時に、そこに集まる王侯貴族たちの為に、ウィーンの菓子職人が競いあった時に作られたのでは? との諸説もあるようです。(本家のホームページには1832年)デーメル・ザッハトルテ(Demel's Sacher-Torte)も木箱です。固めのチョコレートスポンジのケーキに、固いチョコレートがコーティングされているケーキです。水分は少なく・・・だから日持ちします。ここのオリジナル・ザッハトルテ(Original Sacher-Torte)は中が2層に分かれ、間にアンズのジャムが薄くのばされています。(デーメルとの違い。)ウキペディアの写真をかりました。小さいサイズは丸いチーズのような小箱です。お土産に人気ですが、見た目より比重があり、重いのでスーツケースの重量制限に注意です。クリスマス限定? と思われる木箱発見。アーティスト作品ぽいですが、不明。たぶん値段も高い。おまけ写真・・・国立オペラ座(Staatsoper) (ウィーン国立歌劇場)パリ、ミラノと並ぶ3大オペラ座フランツ・ヨーゼフ1世が行った都市整備で建設。1869年、モーツァルトの「ドン・ジョバンニ」でこけら落とし。第二次世界大戦で消失し、1955年に再建。座席数1642、立ち見570。※ ウィーンの歌劇場について後年詳しく解説ブログだしました。リンク先はラストにのせてます。暗闇拡大したのでボケてますが、奥のがオペラ座。前はトラムと駅ウイーンのホテル・ザッハー(Hotel Sacher)については2015年05月07日「カフェ・ザッハー・ザルツブルグ(Cafe Sacher Salzburg)」で紹介しています。リンク カフェ・ザッハー・ザルツブルグ(Cafe Sacher Salzburg)またデーメル(DEMEL) のザッハトルテについては2009年11月荷⒎紹介しています。リンク デーメル(DEMEL) のザッハトルテ 1 (ウイーン王宮御用達菓子店)リンク デーメル(DEMEL) のザッハトルテ 2 (ザッハトルテの商標権争い)オペラ座内部の紹介をしています。リンク ウィーン国立歌劇場とハプスブルグ家の落日

2009年12月10日

コメント(0)

-

ウィーン中央墓地 6 (シュトラウス家 次男と三男とランナー)

引き続きシュトラウス家の墓石紹介ですオーストリア共和国(Republic of Austria)ウィーン(Wien)中央墓地(ツェントラルフリードホフ Zentralfriedhof)シュトラウス家、親子の墓所(次男、三男)と J.ランナーの墓所ヨーゼフ・シュトラウス(Josef Strauss ) (1827年8月20日~1870年7月22日)シュトラウス家次男ウィーンで活躍した作曲家、指揮者。墓所は父の墓所の向かい正面です。「ヨハンは兄弟の中でヨーゼフが一番才能があると語った。」とされ、音楽的才能は兄に劣らず、43年の短い生涯の間に220曲以上の作品を残し「舞曲のシューベルト」と呼ばれるそうです。(ウキペディアより)ヨハンだけでなく家族も入っているようです。真ん中の、アンナさんは没年から母のようです。ヨーゼフは母の4ヶ月後に、演奏中に卒倒して急死。同じお墓になったのはその為でしょう。墓所は、聖マルクス墓地から移されたようで、旧墓石がまだあちらに残っているようで、そこでも2人一緒のようです。(聖マルクス墓地と言えばモーツァルトの葬られた墓地でしたね・・・・。)二人の死により、ヨハンは一時創作意欲を無くしたと言われています。エドゥアルト・シュトラウス(Eduard Strauss) (1835年3月15日~1916年12月28日)シュトラウス家三男ウィーンで活躍した作曲家、指揮者、ハープ奏者。墓所は32Aの中でもブロックが後方です。兄弟3人が兄を頂点に二等辺三角形を作る位地に存在しています。そのトライアングル上に父の墓所もあります。美貌の持ち主で、女性にもて、オーケストラの統率力はずば抜けていたよですが、長男のヨハン、次男のヨーゼフと違い、三男エドゥアルトには作曲の才能はなかったようです。特に長兄ヨハンに対しては強い嫉妬心を持っていたと言われています。彼の死後に大量に焼却炉に持ち込まれた楽譜は、彼の楽譜ではなく、兄ヨハンのものとも言われています。兄の楽団は、ヨハンの死後2年目の1901年に解散。楽団のトラブルもあったようですが、彼も66歳・・引退して静かに暮らしたかったのかもしれません。その後15年、自適に生きて81歳で永眠。墓石屋根の飾りは、アンカサス(西洋アザミ)の葉のようです。墓石も流行なのでしょうか・・・こういうタイプけっこうあります。おまけ・・。ヨハン・シュトラウスI世(父)のライバルの墓所は彼の左隣でした。ヨーゼフ・ランナー(Josef Lanner)(1801年4月12日~1843年4月14日)オーストリアの作曲家、ヴァイオリン奏者。日本での知名度は低いですが、オーストリアではヨハン・シュトラウスI世と共にワルツを磨いた「ワルツの始祖」として評価が高いようです。右となりにヨハン・シュトラウスI世の墓所ヨハン・シュトラウスI世とは、最初ミヒャエル・パーマーの楽団で共にヴァイオリン奏者として在籍。後に自身のヨーゼフ・ランナーの楽団を立ち上げ、1823年、ヨハン・シュトラウスI世も入団。ランナーはシュトラウスを評価していたようですが、若いシュトラウスの人気に嫉妬? やがて二人は決裂。(ランナーは3つ年上です。)シュトラウスI世は、1827年退団して自ら楽団を立ち上げ、二人の楽団はライバル関係になります。ハープにリーフのモールが添えられているシンプルな墓所です。お墓を作ってくれるのは残された人達ですから、財産次第ですかね。お墓で負けてます・・・。墓地はまだつづく

2009年12月09日

コメント(0)

-

クリスマス臨時郵便局 2 (クリストキンドルの奇跡)

今日はお歳暮代わり・・・のマフィンを焼いていました少し多めに作ってしまおう・・と思ったら・・・時間も倍かかってしまいました。ところで、この間の途中になっていたクリストキンドルの話をさっさと終わらせてしまいます。オーストリア共和国(Republic of Austria)シュタイヤー(Steyr)市クリストキンドル(Christkindl)村シュタイヤーのクリスマス限定郵便局 Part 2「幼子イエス」という意味を持つのクリストキンドル(Christkindl)村の奇跡の伝説と巡礼の話。17世紀の頃、シュタイヤーの町外れの森に信心深いフェルディナンドと言う音楽家が住んでいたそうです。彼は、森のトウヒの木の祠(ほこら)に聖家族の絵をとりつけて、「持病の発作(てんかん?)が治る事」を祈るのが日課だったようです。転機は、シュタイヤー修道院のシスターから譲られた蝋(ロウ)でできた「幼子イエス・キリストの像」を祠に飾って祈り始めてから起きたようです。要するに、ロウの人形を祈り始めたら彼の病は見る見る治ってしまい、それを聞きつけた周辺諸国から多くの人々が、このロウの聖像を拝みにくるようになったと言う事です。森の祠はいつしか有名な巡礼地となり1699年にこのトウヒの木の回りに木造の礼拝堂が建設。さらに後年そこに巡礼者の為の教会が建設されます。信心深いカトリックの国では、こうしたいわれは案外多いのです。それにしてもキリストの奇跡の話は実に多いです。現、教会(Wallfahrtskirche Christkindl)外見は地味ですが、中は田舎の教会にしてはりっぱかも・・。教会後ろの青い看板がホテルの看板です。1702年~1709年完成。尖塔1880年建設。ヤコブ・プランタウアー(オーストリアのバロック建築家)中央祭壇には、このシュタイヤーの音楽家が最初にキリスト像を奉ったとされる木(トウヒ)の一部分が置かれています。(正面の階段にあるのがそうだと思われますが、撮影時に、その話は知らなかったので、アップの写真はないのです。・・・帰ってから気がついて「しまった」・・は良くあります。)見事な人形細工の祭壇です。本当に田舎にしては立派です。クリストキンドルの通り、幼子イエスにかかる寓話が多いです。下は、受胎告知の一つ?忘れてましたが、巡礼者が増え、観光客が増えた事からクリスマス・スタンプが考えだされたのかも・・・所謂「村おこし」の成功例ですね。おわり

2009年12月09日

コメント(0)

-

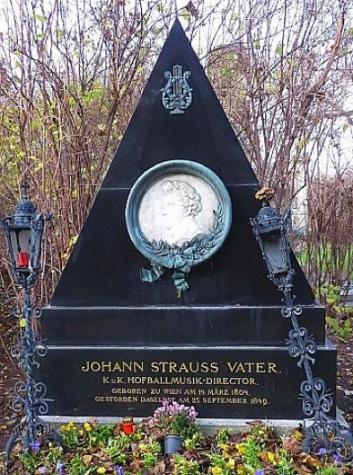

ウィーン中央墓地 5 (シュトラウス家 父と長男の墓石)

クリストキンドル村続きは次回に・・・。とりあえず、ウィーンに戻って墓石鑑賞ですオーストリア共和国(Republic of Austria)ウィーン(Wien)中央墓地(ツェントラルフリードホフ Zentralfriedhof)シュトラウス家、親子の墓所(父、長男)シュトラウス家は音楽一家で、父と息子3人がそれぞれに才能ある音楽家となっています。特にシュトラウス家長男で父の名前をもらっているヨハン・シュトラウスは、ウインナ・ワルツの代表的な存在で、最もウィーン的な作曲家としてあげられる一人です。シュトラウス父子4人は、この中央墓地の特別名誉区32Aに永眠しています。(亡くなた年代が違うので、場所は近いですが並んではいません。)ヨハン・シュトラウス 1世 (Johan Strauss 1)(1804年3月14日~1849年9月25日)シュトラウス家 父ウィーンで活躍した作曲家、指揮者、ヴァイオリニスト。ウィンナ・ワルツの基礎を築いた「ワルツの父」。黒御影石のようです。家族の中で一番古い墓なのに、一番モダンな気がします。自ら、管弦楽団を結成し宮廷の貴族らに音楽を演奏。私生活では家族を捨てて、愛人と蒸発。それが父子のそれぞれの管弦楽団の対立につながったようです。ウィーンに生まれ、1849年9月25日ウィーンで永眠。ヨハン・シュトラウス 2世(Johan Strauss 2)(1825年10月25日~1899年6月3日)シュトラウス家 長男ウィーンで活躍した作曲家、指揮者、ヴァイオリニスト。生涯で500曲を超える曲を残し、ウィンナ・ワルツの黄金時代を確立した「ワルツ王」。1899年6月3日:肺炎をこじらせて永眠。代表曲は、「美しく青きドナウ」、「皇帝円舞曲」、「ウィーンの森の物語」等。毎年、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団が元旦に演奏するニューイヤー・コンサートは、おもにシュトラウス一家のワルツやポルカなどが演奏されます。映像はライブで世界各国に配信されますが、会場のウィーン楽友協会の大ホールの席のチケットは超プレミアムで、どんなコンサートよりもゲットできない幻のチケットとなっています。そして、このコンサートのアンコールの定番曲が彼のワルツ「美しく青きドナウ」です。美しく青きドナウ第二の国歌」「シュトラウスの最高傑作」と呼ばれる曲で、誰もが一度は聞いた事のある叙情的な曲です。1867年作曲のウィンナ・ワルツで、1866年に起こったプロイセン王国とオーストリア帝国との戦争で大敗し失望の底に沈んだウィーン市民を慰めるために捧げられた曲なのだそうです。ヨハン・シュトラウス2世の墓石は私のお気に入りの一品です。ここにもバラが一輪・・・。本当に凝っていて魅惑的な墓石です。お金がかかっていそうです。友人は、作曲家ヨハネス・ブラームスの他にフランツ・リスト、リヒャルト・ワーグナー等。凄い友達がいっぱいです。モーツァルトなどに比べると長生きしていますからね。彼(ヨハン・シュトラウス2世)のお墓の隣は親友、ヨハネス・ブラームの墓です。彼のお墓の後ろ、背中合わせに父、ヨハン・シュトラウス1世の墓があります。゛ほぼ二人の墓の正面にモーツァルトの像の左側が見えています。次男と三男の墓石は中央墓地の次回に紹介。

2009年12月08日

コメント(0)

-

シェフパティシエ鎧塚俊彦のスイーツ購入

昨日の美術館の帰りに立ち寄ったミッド・タウンでTOSHI YOROIZUKAのスイーツをテイク・アウトしました。本当はお店でも食べたかったのですが、1時間10分待ちだったので(14席しかないからね。)今回はあきらめて、次回にトライですシェフパティシエ鎧塚俊彦のショップ六本木のミッドタウン店旬の食材を使いカウンター越しに、お客様の眼の前でオーダーを受けてから作られる、その時その場所でしか食べられないデザートのライブを楽しませてくれると言うコンセプトで出店されたのがミッドタウン店だそうです。ここは彼の提供する究極のデザートを食べられるお店なのです残念なのは、帰りがけに店をもう一度覗いたらシェフ本人がカウンターにいた事です。店内奥の右の帽子の人です。店は広くないので、順番待ちは外です。昨日は風がものすごく強くて・・・だから待つ人が少ないように見えたのです。テイクアウトの購入者も入場制限されて店内に入るので、見るだけの人はいません。テイクアウトにも、ケーキのセッティングにとても気が配られているのがわかります。基本生菓子は1時間が持ち歩きのリミットのようです。保冷剤は3個入ってました。シェフパティシエ鎧塚俊彦23歳でパティシエの世界に入ったという、意外に遅いスタートをしたようです。当初は関西圏でそれなりに活躍されていたようですが、29歳の時に、「洋菓子の原点ヨーロッパで基礎から学びたい」と修行の為に渡欧。スイス、オーストリア、フランス、ベルギーと8年間ヨーロッパで実績を積んでいます。パリ最古の伝統店「ストーラー」勤務し、この間、多くのコンクールに挑戦し、2000年には「INTERSUC 2000(パリ)」で優勝。ベルギーでは日本人初の三ツ星レストランシェフパティシェに就任。スペイン国王やスウェーデン国王の歓迎晩餐会のデザートを王宮にて担当したそうです。女優川島なお美さんとの結婚で話題になりましたね。焼き菓子タルト・ポワール2人分くらい? 13.5cm。 700円洋梨はフレッシュそのものの味が損なわれていなくておいしかったです。ヨーロッパ各地から厳選した素材を使った焼き菓子やショコラはテイクアウトに良いようです。TOSHI YOROIZUKAのスイーツは意外に安いので驚きました。東京ではもっと高くてたいした事のないスイーツは多いのです。ここの素材と質と仕事を考えるとむしろ安いくらいですMTノア・・上パンテオン・・左ジャン・ピエール・・右テイクアウトより、店内で食す方がお高いのは、いろいろデコレートされるからでしょう。MTノア・・・チョコ・プレートのトップを外して撮影。TOSHI YOROIZUKAのミッドタウン限定。(偶然チョイス)MTノワ(シェフがミッドタウンをイメージして創ったケーキ。ナッツをたっぷり使ったショコラのケーキ。) テイクアウト 490円 イートイン 540円ジャン・ピエール・・・半分に切ってみました。TOSHI YOROIZUKAの人気メニューだそうです。(偶然チョイス)ジャン・ピエール (シェフのスペシャリテ 中にピスタチオのクレームフリュレを入れたチョコレートのムースケーキ)テイクアウト 490円 イートイン 540円これも意外な食感がありました。全然飽きないです。パンテオン・・・ほぼ実寸?テイクアウト 490円おそらくイートイン 540円。解体してみました。素晴らしい仕事です。フランボワーズのソースが贅沢な味わいです。撮影後にまた戻して食しました。お皿はウエッジウッドを使ってみました。彼のスイーツを食べた感想は、一言で言うと、抽象的ですが、横だけでなく、縦にも美味しい と言う感じです。舌触りの食感や、噛んだ時の歯応え、等が一つのスイーツでいろいろなタイプが楽しめるのです。それが、美味しいだけてなく楽しいムースだけのケーキはもう古い・・スイーツは進化したと言う感じです。ちょっとスイーツの世界観が変わるスイーツかもしれません。鎧塚俊彦、話題だけの事はあったようです。是非一度試してみては

2009年12月08日

コメント(0)

-

クリスマス臨時郵便局 1 (クリストキンドルと郵便ポスト)

クリスチャンの国では、クリスマスはイエス・キリストの生誕を祝うのですから、当然特別な行事です。ですから、クリスマスに向けては、いろいろな所でいろいろなクリスマスの特別な行事などが催されています。特にドイツやオーストリアにおいては、11月も末になれば、クリスマスのオーナメントなどを売る特別な市が街の広場に現れ、人で賑わい、その為に飲食店の屋台もたくさん出来ます。ハイデルベルクなどは、広場にメリーゴーランドまで現れて、子供達を退屈からしのがせてくれます。本当にこの季節のドイツやオーストリアの街はどこも、いつにない華やかさと活気に満ちているのです今回紹介するのはオーストリアのシュタイヤー市(Steyr)西に少し行ったところにある、「幼子イエス」という意味を持つのクリストキンドル(Christkindl)という村のクリスマス限定記念スタンプの話ですが・・・。その前に郵便ポストの話も予定外に入ってしまいました・・・。(横道にそれたのです)オーストリア共和国(Republic of Austria)シュタイヤー(Steyr)市クリストキンドル(Christkindl)村シュタイヤーのクリスマス限定郵便局このクリストキンドル村では、毎年世界各国から大量のクリスマスカードや手紙が送られ、ここを経由して、再び宛先人の所に運ばれるのです。1950年には、42000通だった手紙は最近200万通を越す程となり、ここの特別スタンプを処理する為にクリスマスから年始に臨時郵便局が開設されるほどの人気となっています。なぜここに手紙が集まるのか・・・それは、クリスマス限定のオリジナル切手とイヤー・スタンプを押してくれるからです。(もちろんそんな事だけではありません。)そもそもスタンプの発行には、この村の奇跡の伝説と巡礼の話があるからです。スタンプは、そこらへんのスタンプではなく、とてもありがたいお札のようなスタンプとなっているのです臨時郵便局は毎年、その奇跡の話にまつわる教会にあやかり、その教会裏のホテルを間借りして開設されています。(それには歴史があります。)ホテル・クリストキンドルビルト (Christkinluvirt)いわゆる、ポスト・ホテルに認定されたようです。(毎年ここで借りてる。)ポスト・ホテル(Post Hotel)ポスト・ホテルは駅馬車が昔、手紙を配達していた時代の駅馬車のストップする旅籠(はたご)を指しています。ラテン語の動詞ポネーレ(Ponere・置く)の過去分詞からきたポスト(Post)は、もともとは、駅馬車がストップする停留所の位地を示す指す言葉だったようです。それがいつしか場所そのものを「Post」と呼び、今は手紙の投函受けを指すようになりました。ポスト・ホテルは、街の中心近くの大きな旅籠が選ばたので、おのずと「街一番のホテル」と認定されたようなもので、ホテルにとっては名誉な事のようです。黄色の箱は臨時ポスト・・・郵便局は1階入口すぐ左手。本題からそれますが・・・。元祖、郵便配達・・・なぜポストは黄色いか以前、7月に「馬車と駅馬車」を紹介した時に、「定期便の駅馬車に手紙を一緒に運ばせたのが郵便事業であり、郵便車なのです。」と言う話をしましたが、今回はその続きです。通信が未発達で、印刷物が高価だった時代に、庶民が旅をする為に利用していた定期路線の辻馬車に手紙を運ばせたのは、良い思いつきでした。いわゆる飛脚と言うのはもちろんあったのだそうですが、王侯貴族や豪商しか使えない高価な手段だったからです。「商売になる」と最初に思いついたのは神聖ローマ帝国の臣民のデ・タシスだそうです。マクシミリアン皇帝の許可の元、商業ベースでの駅馬車郵便事業を立ち上げたようです。(考えれば今の宅配屋のメール便です。)神聖ローマ帝国内、南はイタリア、北はドイツ各地を広範囲に網羅して、公用郵便をタダで運送する代わりに、民間郵便の独占権を認めてもらう契約だったそうです。(時は1516年、その時代に・・・・すばらしい商魂です)デ・タシスは御者に華やかな制服を与え、馬車は全車美しい黄色に塗って走らせたそうです。鮮やかな馬車は宣伝効果も満点で、片手間の辻馬車メールから定期便の配達馬車に変え、さらに、旅籠止めのメールを地元の飛脚に顧客まで配達させたと言うことです。(現代の郵便事業そのものの基礎を作った人のようです。一時はヨーロッパ大陸独占だったそうですが、18世紀になると各国が国営化。)「黄色い馬車=郵便」 のイメージは強く、ヨーロッパのほとんどの国のポストは黄色なのだそうです。そして、御者が馬車の到来を告げる為に鳴らさせた角笛は、今も郵便のシンボルになっています。一般の郵便箱はたいてい壁に張り付いている。投函口のある側 正面上の印は角笛をロゴ化した郵便マーク 完璧に横道にそれましたが・・・・話は戻って、クリストキンドルのホテル内特別郵便局です。ガラスのショーケースは、切手の他に、人形などあり、「一緒に送りませんか? 」と言うクリスマス・ギフトです。受付のお姉さん・・お兄さんやおじさんの日も・・・。窓口は2箇所。今年のロゴはポストに出ていました。今年のスタンプモミの木の下の幼児キリスト・・・11月20日~12月26日まで。馬小屋のキリストへの3博士の礼拝・・・12月27日~1月6日まで。2009年(今年)の切手とスタンプ、ハガキ2008年(昨年)の切手とスタンプ、ハガキこの村の奇跡の伝説と巡礼の話は次回につづく。尚、郵便事業のルーツについて2015年詳しく書いています。「欧州のポスト 1 郵便事業のルーツと黄色いポストの由来」リンク 欧州のポスト 1 郵便事業のルーツと黄色いポストの由来「欧州のポスト2 赤色-ポストの誕生と緑のポスト」リンク 欧州のポスト2 赤色-ポストの誕生と緑のポスト

2009年12月07日

コメント(0)

-

ウィーン中央墓地 4 (ブラームス・ズッペ・ミレッカー)

ハプスブルク展がもうすぐ終わりなので今日は朝から六本木へ・・。帰りに、ミッド・タウンにあるToshi Yoroizukaのケーキを持ち帰りました近日写真撮って公開予定。オーストリア共和国(Republic of Austria)ウィーン(Wien)中央墓地(ツェントラルフリードホフ Zentralfriedhof)ヨハネス・ブラームス(Johannes Brafms) (1833年5月7日~1897年4月3日)19世紀ドイツのハンブルク生まれの作曲家、ピアニスト、指揮者。シューベルトの目と鼻の先に墓はあります。そして左隣はヨハン・シュトラウスト2世の墓。生前二人は非常に親交があり、シュトラウスはブラームスの良き理解者であったそうです。お墓も隣で良かったですね・・・。1897年4月3日、肝臓癌の為ウィーンで永眠し、この中央墓地に埋葬。ドイツ音楽の「三大B」(バッハ(Bach)、ベートーヴェン(Beethoven)、ブラームス)と言われ、ブラームスはベートーヴェンの後継者とし評されるようです。墓石のレリーフは、天使が壊れたハープを手に嘆いている所だそうです。バラの生花が一輪添えられて・・・ファンかしら・・・・。カール・ミレッカー(Carl Millocker)(1842年4月29日~1899年12月31日)ヨハン・シュトラウスやズッペと並ぶ当時のウィーン・オペレッタを代表する一人。1864年にグラーツのタリーア劇場の指揮者に就任、その後 ブダペストのドイツ劇場やアン・デア・ウィーン劇場での指揮者にも就任。職務のかたわら,歌曲や多くの短い劇作品のための付随音楽を作曲。有名な作品として、オペレッタ「乞食学生」を作曲、舞台を手掛ける。1883年以降は作曲に専念して、ウィーンのオペレッタ黄金期をけん引。墓石はちょっと豪華。ミレッカーの墓所は大通り沿いで建築家ハゼナウアーのほぼ隣。グラーツのタリーア劇場の指揮者には、スッペの推薦により就任するが、そのズッペの墓はすぐ裏手にあります。フランツ・フォン・スッペ(Franz von Suppe)(1819年4月18日~1895年5月21日)ベルギー系オーストリアの作曲家,指揮者。オペレッタとその序曲で有名。中央墓地に墓石は数あれど、ミレッカーの墓石に形がとても似ています。ミロッカーが真似たのかもしれません。オッフェンバックの作品に続いて,正統的なウィーン風オペレッタの作曲、第一人者とされる。胸像からはみ出ているのは楽譜です。つづく

2009年12月07日

コメント(0)

-

ウィーン中央墓地 3 (B と S と M の 墓所)

驚いた・・・今日が命日なのね・・・・・。そして、またメンテナンスに入って驚いた・・・。葬儀の日になっちゃった・・・。オーストリア共和国(Republic of Austria)ウィーン(Wien)中央墓地(ツェントラルフリードホフ Zentralfriedhof)ヴォルフ・ガング・アマデウス・モーツァルト(Wolfgang Amadeus Mozart)(1756年1月27日~1791年12月5日)ウィーン古典派三大巨匠の一人・・・説明の必要はないだろう・・・誰もが知っているあのモーツァルトです。そしてこれは(写真右)・・・・記念碑ですお骨は見つからないので・・・。称号は神聖ローマ帝国、皇室宮廷室内作曲家、神聖ローマ帝国皇室クラヴーア教師、ヴェローナのアカデミア・フィラルモニカ名誉楽長・・・と沢山付いているのに、夫婦そろっての浪費家で、晩年は貧窮して、お墓は一般庶民と同じ共同墓地です。35歳でこのウィーンにて永眠。ちょうど218年前の今日(1791年の12月5日に亡くなり、葬儀は6日or7日)なのです・・・偶然遺体は当時ウィーン郊外のサンクト・マルクス墓地の共同墓穴に埋葬。その日は雪と雨とが荒れ狂い、墓所まで棺を担いで、埋葬したのは人夫2人だけ・・・だから実際に埋葬された位置さえ不明なのです。没後100年の1891年、ベートーベン、シューベルト、ブラームスら著名音楽家が多数眠るこのウィーン中央墓地にサンクト・マルクス墓地にあった「モーツァルトの墓とされるもの」が記念碑として移動してきたのだそうです。現在もサンクト・マルクス墓地には同じく記念碑がありますが、中身は怪しいものだそうです。ウィーンの人達の敬愛の念の象徴としてお参りする人が多いのです。因みに・・・彼の頭蓋骨とされる骨があるそうですが、DNA鑑定しても比べる正当な近親のDNAがないので判定できないそうです。ルードヴィッヒ・ヴァン・ベートーベン(Ludwind van Beethoven)(1770年12月16日~1827年3月26日)クラシック音楽史上最も偉大なドイツの作曲家。交響曲第5番 ハ短調 (運命)のイントロはだれもが一度は口ずさんだ事があるのでは?1827年3月26日、56歳で永眠。葬儀には3万人の人が駆けたとか・・。ヴェーリンクのシューベルト公園から1888年に墓地は移設されたそうで、その旨が台座に書かれているそうです。フランツ・シューベルト(Franz peter Schubert)1797年1月31日~1828年11月19日)ウィーンで生まれ、ウィーンで亡くなったオーストリアの作曲家。腸チフスで2週間闘病の後、32歳で永眠。年代的にはシューベルトの一生はべートーべンの後半生に重なっており、実際ベートーベンを尊敬し、遺言で「尊敬するベートーベンのそばで眠らせて欲しい」と残した事から墓が隣り合わせにされているようです。「寄らば大樹の陰」と言い残して森鴎外の墓の近くに眠った太宰治みたいですね。太宰が真似したのかな?中央墓地大通りの32A、モーツァルトの墓に行く入り口に立つ素敵なお墓は誰?カール・フォン・ハゼナウアー(Curl von Hasenauer)(1833年~1894年?)オーストリアの建築家。美術史美術館と自然史博物館の設計は、1881年、ゴットフリー・ゼンパー(G.Semper)の基本案で、弟子であるハゼナウアーが内装を手掛けたものだそうです。現在は国立図書館となっているハプスブルク家の新王宮も1881年から1916年にかけて、ネオ・バロック様式にて師弟で建設設計。後、判ったのはプラハ国立歌劇場 Statní Opera Prahaの設計です。彼よりも弟子のオットー・ワグナー(Otto Wagner)の方が、ウィーン分離派というオーストリア近代建築家、都市計画家として認知されているようです。ハゼナウアーのこの墓石は彼の設計かもしれません。墓石左に設計士オットーの名が入っています。メンテで一回飛んだのでサービスしていっぱい載せました。

2009年12月05日

コメント(0)

-

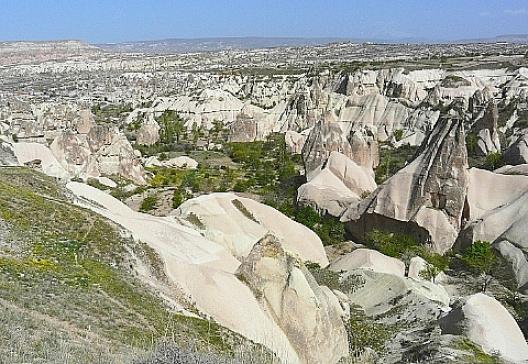

カッパドキア 10 ( ゼルベのらくだ岩)

トルコ共和国(Republic of Turkey)中部アナトリア地方カッパドキアギョレメ地方(Goreme)パシャバー地区(Pasabag)ゼルベの谷(Zelve)アクテペ(Aktepe)ブドウ畑、りんご、杏の畑の林立するパジャバーの修道士の谷からわずか1km程度、ゼルベの谷は狭く、しかも深い二つの谷が隣り合って出来ています。このあたりの土はピンクがかってできている。まだ浸食途上の岩は孤立した岩塔になっていないものが多く角がはえたような岩である。山には多数の洞窟が掘られ、野外博物館のようになっている所も・・。隣合う谷を長いトンネルでせ連結している所もあるそうです。ゼルベ谷のすぐ近くにあるアクテペ(Aktepe)ピンクの岩から白色のなだらかなグラデーションが広がる。通称ラクダ岩とここは、サンセット・ビューのポイント。ここも写真スポット。ちょうどキリも良いのでギョレメは残り半分残して休憩です。クリスマスも近いので他の方に行きたいですおまけフォトユルギュップ(Urgup)のきのこ岩・・妖精煙突のフォトを紹介。遠くに見えるのが富士のようなエルジャス山。カイセリからカッバドキアの玄関口になるユルギュップ(Urgup)現在もこれらの下の洞窟は地元の人に倉庫に使われているようです。次回ウイーンからです。

2009年12月05日

コメント(0)

-

ウィーン中央墓地 2 (偉大な音楽家の墓所)

正解はウィーンの中央墓地でした芸術のパトロン・・・ハプスプルグ家の国650年近く、中欧を支配していたハプスブルク家の帝国では、その長い安定した治世にいろいろな文化芸術を生み出しています。特に音楽においては、音楽の都ウイーンと呼ばれ、多くの作曲家、演奏家が輩出されたのは(モーツァルト、ブルックナー、シューベルト、マーラー他)、王室の庇護があたからこそです。もちろん音楽だけではなく、質と量ともに最高のコレクションを誇るウィーン美術史美術館のコレクションは全てハプスブルグ家のコレクションです。(私が見た中では絵画、調度品は断トツ一番です。)ハプスブルグ家の芸術を見る目と、そのハプスブルグ家の元で文化芸術の花開いたウィーンには今もその遺産が街中あちこちに残っているのです。で、今回、最近ツーリストの観光ではなかなか行かなくなったウイーンの中央墓地です。ここには、偉大なる音楽家の墓所がたくさんあると同時に、無名でも、素晴らしい墓石彫刻がたくさんあるのです。私にとっては墓石美術館のような場所ですオーストリア共和国(Republic of Austria)ウィーン(Wien)中央墓地(ツェントラルフリードホフ Zentralfriedhof)今回は有名音楽家を中心に紹介しますが・・・無名?の素晴らしい墓石も紹介予定・・・・。礼拝所(カール・ルエーガー教会)から「Zentralfriedhof 2 Tor」のゲート方向の景色。並木は菩提樹とプラタナス。中央墓地(ツェントラルフリードホフ Zentralfriedhof)は、1874年にウィーン市内の5つの墓地を集めて造られ、た240haもの広さを持つ墓地で、約35万の墓所に300万人が眠っているそうです。ユダヤ人墓地、プロテスタント墓地、イスラム教徒墓地、等が幾何学的に区画整理されて配置されています。前回の地図をズーム(No.1から門を撮ったのが上の写真)No.・・・・32Aに注目ツーリストにとっての目玉はもちろんここです。中央墓地特別名誉区32A楽聖たちの眠る区画です。ベートーベン、シュトラウス親子、シューベルト、ブラームス、カール・ミレッカーetc・・・・。この区画外に、モーツァルトと対立したアントーニオ・サリエリ(1750年~1825年)の墓所もあります。残念ながら32Aには入れず、あの世で悔しがっているかも・・・。32Aは、偉大な音楽家の為の墓所として、集められてできています。エドゥアルト・フォン・バウエルンフェルト(Eduard von Bauernfeld)の墓(1802年~1890年)シューベルトの友人でオーストリアの喜劇作家。ブルク劇場の喜劇作家として成功。シェイクスピアやディケンズの翻訳を手がけシェークスピアの「シルビアはいかに 」を翻訳してシューベルトが作曲。32Aの墓所地図32Aの中の特上区画左からベートーベン墓、モーツァルト碑、シューベルト墓。次回アップから・・。師走の12月いろいろ忙しい時期です。それなのに、最近1回のブログの中が濃くなって制作時間がかかりすぎています・・・。1日1本の日もあると思いますので悪しからず・・・。

2009年12月04日

コメント(0)

-

カッパドキア 9 ( 奇岩のできかた)

トルコ共和国(Republic of Turkey)中部アナトリア地方カッパドキアギョレメ地方(Goreme)パシャバー地区(Pasabag)修道士の谷奇岩のできかた図の左が2000万年前に起きたカッパドキアの3つの山、(エルジイェス、ハサン、ギュルル)火山の噴火によって火山灰(凝灰岩)が降り積もり形成されたカッパドキアの台地図の右が長い年月かけて水に溶解しやすい石灰岩などの岩石のみ溶けて、台地がけずれるように浸食される図。特異なカルスト地形の帽子をのせたような奇岩はこうして生まれたようです。写真左右、崖からもうすぐ生み出されてくる「きのこ岩」左は綺麗な三角錐の帽子がすでに乗っています。写真中央の岩からも、もう少しで誕生。左下のような丸まった帽子を持つキノコ岩もありますし、写真右の岩は、また造りが違いますね。写真右の岩は浸食されたしシメジ茸型の上に溶岩でも塗布されたような感じですね。粘質の火山灰が厚みをもって降り積もった跡かも知れません。修道士の谷の山側は、ここも浸食の度合いで微妙な谷がいくつも出来ています。上の写真の右側のパノラマ。次回ゼルベのラクダ岩につづく

2009年12月04日

コメント(0)

-

ウィーン○○○○ 1 (トラムに乗って・・どこに行く?)

どこでしょう クイズ 前からやりたかった場所ですが、あいにく写真がありませんでした。(昔のフォトしか・・)最近頼んでいた写真が入手できたので紹介したいです。カッパドキアの間に差し込んで行く予定です。でも、まだ今回は場所は秘密です。写真の中にヒントがあるので考えてみてください ウィーン(Wien) です。下はウイーンのトラムの停留所の看板です。 オペラ座の前(Schabertring)から71番のトラムに乗ります。大きなヒントです。行き先が出ているので・・・。 行き先は、「Zentralfriedhof 3 Tor」ウィーンのトラム(路面電車)ウィーン市交通局が運営。路線総延長は188km、路線系統は32系統。ウィーンには中心市内を環状するリングが有り、一周4Km 30分と言いますが、今回はリングの外に向かいます。ウィーンは地下鉄の整備が遅れていた為、かつては世界最大のトラム(路面電車)王国だったそうです。(今は地下鉄も整備されて、トラムは補完的な役割になったようです。)旧型のトラムです。バリアフリーの超低床車の写真もありますが、またの機会に・・・。連接2両編成にトレーラー1両を連結。椅子は木製・・・・ちょっと学校の椅子みたい・・・。縦に長いのでバスより圧迫感がなくて気持ち良いですね。 目的地前の停留所に停車。乗車して30分位です。(この写真は帰りに撮影しているので、上の写真とは時間差があります。)訂正・・勘違い 「Zentralfriedhof 2 Tor」の停留所で下車です。つまりゲートの2番から入場。見れば解る人も? ここの中心に位置する・・・。 礼拝堂です。ここの見取り図ですが、中はものすごく広いです。地図は見にくいですが、下がトラムの走る道路で、真ん中右寄りに2番ゲートがあります。2番ゲートを地図の上に進んだ所に礼拝堂があります。幾何学的に構成されているなんて気づきませんでした。それにしても広い・・・・。ちょっとマニアックかもしれませんが、ここは私の好きな物がたくさんあるお気に入りの場所です。(かつて、走り回って写真を撮りまくった所です。)・・・次回から紹介します。(答えも次回)カッパドキアと交互に・・・・。

2009年12月03日

コメント(0)

-

カッパドキア 8 ( 修道士の谷の教会)

カッパドキアは、できれば一度は見ておきたい場所ですが、なかなか遠くて行ける所ではありません。(旅費は昔の半額以下になっていますが・・・。)カッパドキアまでの所要時間日本~イスタンブール(飛行機で12時間)イスタンブール~アンカラ(飛行機で1時間)飛んでバスで5時間かけてカッパドキアまで行くかインタンブール~カイセリ(飛行機で1.5時間)飛んでバスで2時間かけてカッパドキアまで行くかです。カッパドキア自体も広大ですし、鉄道も無いのでバスで延々と走る事になります。(バスにトイレは付いていません)たいていは、どこか泊まり泊まり他の観光してカッパドキアまで向かう事になります。鉄道もなく、タクシーは恐ろしく高くなるので使えません。よほど暇な学生のぶらり旅でなければ、日本から観光ツアーに乗らないと個人旅行ではなかなか難しい場所です。ただ、行ってきた人の感想は「凄かった」、「面白かった」、「感動」・・・と表現される場所ですトルコ共和国(Republic of Turkey)中部アナトリア地方カッパドキアギョレメ地方(Goreme)パシャバー地区(Pasabag)修道士の谷の教会今回はパジャバーの修道士の谷にある教会をフォトで紹介。ここは修道士の修行場所でもありましたが、かつてコミニュニティーの居住区でもあったようです。浸食がひどく住人は平野部に移住。バスを降りてまず向かうは教会? です。下の写真に「教会あっち」の看板が立っています。フォトは秋冬の方がはっきり、くっきり写るようです。教会は、どうもこのシメジのようです。入り口は裏側。帽子か? 傘か? 乗っている? ように見えますが下の岩とは断層の質の違いで生じたものです。このあたりの岩は、敵から見つからないようにもなっていますが、たいていの岩は住み込まれた跡が残っているようです。これが教会のようですが、時間がないので中に入る時間がなく見ていません。ツアーによっては忙しく滞在時間が無いので、写真を撮る方優先させました。何しろ撮るべき所が多すぎるので。たいていの見学出来る場所では、ハシゴをかけて登り降りしています。敵の侵入を容易にさせない為でしょうか? カッパドキアは全て動きやすい靴でないとダメです。次回浸食の岩を紹介して、ゼルベの谷に・・・。心は次に飛んでますが、カッパドキアはまだ続く・・・間に差し挟む

2009年12月03日

コメント(0)

-

カッパドキア 7 ( 修道士の谷)

トルコ共和国(Republic of Turkey)中部アナトリア地方カッパドキアギョレメ地方(Goreme)パシャバー地区(Pasabag)ゼルベ(Zelve)の谷のゼルベ野外博物館に行く1Km程手前にあるパシャバー地区は、ぶどう畑と、きのこ(シメジ茸)に似た妖精煙突が点在しています。妖精煙突とは、妖精でも住んでいるのでは? と、見える事から名付いたとか・・・。ゼルベ(Zelve)の谷方面パシャバー地区(Pasabag)修道士の谷昔、修道士が隠遁していた事から「修道士の谷」とも呼ばれています。ギョレメも凄いですが、ここは妖精煙突と呼ばれるカワイイきのこ型の奇岩が林立しています。ここの妖精煙突の面白い所は、根元がくっついて、本当にしめじ茸のように見える作りの岩が多い事です。写真を見て解るように平原が囲まれたような作りの土地です。右奥の山が浸食されて、削り出された新しいきのこ(奇岩)が今も生まれ掛けています。何千年か前には一番左端側の奇岩まで丘だったのでしょう。それにしても自然は面白いものを造ったものです。アートとして見て最高の鑑賞素材です。これら彫刻と張り合えるのはミケランジェロくらいではないでしようか修道士の谷の由来は下の奇岩による所があります。修道士シメオン(Symeon)の庵と呼ばれているそうです。季節が事なってしまいましたが、、平原側から撮影。玄関? が見えます。シメオン(Symeon)の岩の地下にシメオンに関するフレスコ画がある事から名付けられたそうです。(フレスコの絵は10世紀初期のもの)修道士シメオンシメオンは4世紀末から5世紀半ばまで活動したキリスト教の修道者で、柱の苦行者と呼ばれています。生まれはトルコのアンティオキア(アンタキア)当初は岩窟にこもって苦行し、水槽に数年住み、近くの山で小さな円を描き、その中で鎖に繋がれて修行したりと言う荒行をしていたので、彼の徳に巡礼するものが増え、さらに助言を求める者が相次ぎ、それらから逃れる為に柱の上に立つ事を思い立ったと伝えられています。柱は人間一人が立つのがやっとで、だんだん高くなり、最終的には30mに達したと言われ、彼の助言を聞く為には王でさえハシゴを登ったそうです。彼は終生、柱の上に立ち、助言を与えたり、病人をなぐさめたりして毎日を過ごしたと伝えられています。「この世から水平に逃れる事をあきらめて、垂直に逃げようとした。」と、悪口言う者もいるそうです・・・。写真手前左がシメオンの庵。(裏側)ここからでは見えないですが、奇岩の中を見学できる箇所があります。ここの奇岩でやはり有名な奇岩・・・これはエノキ茸か?10m以上ありそうです。次回引き続き、パジャバーのきのこ群を紹介。

2009年12月02日

コメント(0)

-

ハワイ特派員便り ビーチレストラン(サーフラナイ・カフェ)

Break Time (一休み)ハワイ特派員情報です。今回はハワイのよくテレビに写ったりするワイキキ・ビーチ前のレストランを紹介です。ハワイの姉は、ワイキキのホテルのレストランの朝食を食べ歩くのが大好きなのですハワイ特派員便り ビーチ・レストラン(サーフ・ラナイ・カフェ)ロイヤルハワイアン・ホテル(The Royal Hawaiian Hotel)サーフ・ラナイ・カフェ・レストランプールサイドにたたずむサーフ ラナイは、朝食とランチが気楽に楽しめる、美味しいビーチサイドのカフェ・レストランです。ロイヤル・ハワイアン自体は高級に入る老舗ホテルですが、サーフ・ラナイは、どんな洋服でも入れるレストランです営業時間 朝食 6:30AM~11:00AM ランチ 11:30AM~2:00PM(最終着席時間 1:00PM)フレンチ・トースト・バナナ・マカデミアナッツ入りベリー・コンポート添えエッグ・ベネディクトコーヒーは5$くらいで写真の食事は16~18$くらいのようです。ハワイらしさを感じられるし、味も高級感があるので、ハワイのお奨め朝食レストランとして紹介です。昨年からの改装以前は、1階室内も全てレストランだったのですが、改装オープンしてから様変わりしたようです。でも、味の質は変わらなくテラスも美味しいようです。アズーア・レストラン(AZURE Restaurant)以前の室内部分のレストランは、高級な夜だけのレストランとして今年の始めのホテルの再オープンと同時に新設されたようです。「究極に贅沢な美食体験をしましょう」と言うコンセプトで営業時間5:30PM~9:00PM(ラストオーダー: 9:00PM)ディナー・セットで、1人$99、子供$69 飲み物税別服装もこだわりたいレストランになっています。朝食を食べない人も、サーフ ラナイの方は朝昼兼で行ってみるのもいいですよ

2009年12月02日

コメント(0)

-

カッパドキア 6 (ギョレメ村)

妖精煙突は次回です。今回はギョレメ村です。写真の一次選択で4時間を費やしてしまいました。もう朝ですトルコ共和国(Republic of Turkey)中部アナトリア地方カッパドキアギョレメ地方(Goreme)ギョレメ村ギョレメ国立公園(Goreme National Park and Rock Site of Cappadocia)カッパドキアのギョレメとは、本来は、洞窟教会の集中する谷の事を指すようです。下の写真の谷も含めて、手前には、ギョレメ野外博物館と呼ばれる地帯があり、その場所だけで30を越す隠れ教会が点在しています。(いづれ紹介)ウチヒサールとギョレメの間の渓谷? 浸食されて後退して広がっています。この浸食された渓谷? の向こうにギョレメ村はあります。ここの岩も浸食されて切り離されて孤立した凝灰岩です。ここにも人の住んでいた? ような隠れ穴があちこちにあります。(隠れ教会かな?)カッパドキア自体には1000を越す教会がある? あった? そうです。見にくい写真ですが、左の妖精煙突の向こうにギョレメ村はあります。もともとギョレメ村は妖精煙突と呼ばれる奇岩を住みかとしていたのでよけい同化されてわかりにくくなっています。ここの妖精煙突は、最初の写真にある渓谷から浸食で切り離されて造りあげられた自然の造形です。ギョレメ村はこの延長にあり、ギョレメ村の妖精煙突も、もとはこの渓谷の初期に切り離された凝灰岩のようです。(だから浸食の度合いが進みすぎている。)ギョレメ村はギョレメの谷を流れるコタラク川の岸辺にあります。ココは、昔の居住地区の中心だった所です。(共同体の中心地と言った方が適切ですね。)家々は凝灰岩のブロックを積み上げて造られ、奇岩と調和しています。奇岩の内部はくり抜かれて当初は、主に寺院や墓として利用されていたようです。多くの居室が間取りされ、今は崩れて危険なので、政府により住むことが禁じられています。とは言え、車が見られるので、まだ貯蔵庫などに利用されているのかもしれません。かなり崩れてきているのは、渓谷と同じように今も岩が浸食されているからです。そのうちに溶けるように消えて無くなるのでしょう。旧ギョレメ村とでも言うべきでしょうか、今や奇岩は崩れて廃墟のようです。村は西の方? に伸びてモダンな建物に造り替えられています。このまま近所のギョレメ野外博物館に行きたい所ですが、先に妖精煙突の密集するゼルヴェに行きます。つづく私のパソコンの無線LAN調子悪いようです

2009年12月02日

コメント(0)

-

カッパドキア 5 (アナトリア平原・カッパドキア)

アナトリア半島そのものと言えるトルコの国は、古来アジアとヨーロッパを繋ぐ戦略的に重要な地点に位置するため、先史時代からいくつかの文明の発祥地となっています。(人類最古の定住遺跡と言われるチャタル・ヒュユクも同国内に。)地理、歴史、地質に関しても見所満載の面白い国がトルコです。その中でもやはり見所は歴史を無視して気楽に楽しめるカッパドキアなのです。カッパドキアは、アナトリア平原のほぼ中央にあり、長い年月をかけて自然が生み出した奇跡の台地です。まずはアナトリア平原を高台から・・広くて一望はできませんが・・・。(最初にここから入ったら良かったかも・・・。)トルコ共和国(Republic of Turkey)中部アナトリア地方カッパドキアギョレメ地方(Goreme)ギョレメ国立公園(Goreme National Park and Rock Site of Cappadocia)アナトリア平原のほぼ中央にあるギョレメ地方は、広大なカルデラのように囲まれた中の土地と言った方がイメージしやすいかも知れません。ウチヒサールの近郊の高台から撮影少しズームすると右に三角きのこの妖精煙突が見えています。ギョレメの村はその向こうです。村のさらに奥には白いバレーやその他奇岩が・・・。最初の写真の右の方に向きを取って撮影。平原はまだ右の方面にも広がっています。手前の岩はピンク・バレー・の裾野だと思います。上の写真は浸食されたアナトリア平原の台地。他の時に紹介するので細かい説明はしませんが、この奇岩のてっぺんは、ほぼ同じ高さで、浸食が始まる前はその高さまで台地があった事を意味しています。要するに、アナトリア平原の特にギョレメ地方の奇岩は浸食されてスカスカになって出来た台地なのです。一見平らに見える台地はさらに深くきざまれている(地に潜って・・)渓谷と呼ばれる場所もあり、ポイントポイントの景色が極端に違う見所を持っている訳です。ウュルギュップの三美人の岩は前にも紹介しましたが、このあたりは、このようなシメジ型の奇岩があちこち生えています。何だかサークル・ストーンにも見えますが、浸食の結果です。浸食は岩の成分によって姿を面白くしてくれます。広大な平原がまだ奥に広がっています。見えてはいますが、かなり途方もなく広い平原です。ここではこんな観光の仕方もGoodです。絶景でしょうね。写真撮りまくりだろーな。こんな全体像から次回、妖精煙突あたり?

2009年12月01日

コメント(0)

全46件 (46件中 1-46件目)

1

-

-

- タイ

- 2025タイ紀行 ①置かれた場所でかが…

- (2025-09-13 10:00:11)

-

-

-

- 韓国!

- 引き継がれていく親睦会!

- (2025-11-17 09:02:11)

-

-

-

- ちいさな旅~お散歩・日帰り・ちょっ…

- おやまへゴ~(*^o^)/\(^-^*)

- (2025-11-17 06:00:18)

-