2007年11月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

トリュフ?

牛ヒレのステーキにきのこのソース。ぱっと見、トリュフみたいでしょ? これは、ブラウンマッシュルームのデュクセルソース。デュクセルとは、マッシュルームをみじん切りにして、バターでゆっくりと2時間くらい炒めたもの。きのこというのは、90%がたが水分なので時間をかけて煮詰めると量は物凄く減るのだが、その分旨味は凝縮されるわけだ。ブラウンマッシュルームは最近房総産のものが手に入るので良く使っているのだ。

Nov 29, 2007

-

鱈の季節が来た。

真鱈のポワレ、キャベツ添え。これは、ソースをかける前。このあとブールフォンデュをかける。ブールはバターのこと、フォンデュは溶けているということ(チーズフォンデュというでしょ?)この場合は、水とバターと塩とレモン汁少々をかき立てて乳化させたソース。 仕上げはこんな感じ。鱈は、魚へんに雪と書く冬の魚。漁場も太平洋側なら宮城以北、日本海側なら能登以北なのだが、なんと言っても北海道が本場だ。タラバガニというのも鱈場(鱈がと取れる場所)の蟹というわけで、当然北海道が本場。世界的にいうと北極海周辺の魚だ。 鱈はヨーロッパでも重要な魚で、本来は鱈など取れないスペインやポルトガルまた南仏またはイタリアなどの地中海沿岸諸国では、塩鱈の食文化圏だ。特にポルトガル料理において塩鱈の役割は大きい。日本では、塩鮭や塩鰤などあるいは烏賊を始めとして様々の塩辛の文化があるが、西洋ではまあ、そういうものはアンチョビと塩鱈くらいなものか? ポルトガル料理においては、塩鱈が無いと半分以上が成立しなくなるというくらいらしい。 昔は保存のために強く塩をしたのだが、やはり鱈のような水分の多い魚は軽く塩をすると余分な水分が抜けて旨味が凝縮されるのだ。 だから鱈は一塩してから使うのが私のやり方だ。澄ましバターでソテーしてキャベツのブレゼを添えて召し上がっていただく。

Nov 28, 2007

-

生牡蠣を語る、その15

アルカッションから北に海岸線を上り、ボルドーのジロンド河の河口から少し北に行ったところにフランス最大の牡蠣の生産地マレンヌがある。例のスペインのガリシア地方のリアス式海岸の北部からフランスのボルドーからロワール辺りの海岸線までを含めて、ビスケー湾というのだが、、湾といっても日本の国土よりきっと広いくらい、、。 マレンヌには、クレールという元塩田だったところを利用した牡蠣の成熟場がある。見た目は日本の水田のような感じ。汽水(海水と真水が混ざった状態)の静かな田んぼのようなところで、珪藻系の植物プランクトンを発生させて、それを牡蠣に食べさせて身が緑がかった状態にして出荷された物が、フランスの生牡蠣でも最高級品ブランドのマレンヌ・クレールの緑牡蠣だ。牡蠣の旨味に加えて海藻のヨード的要素などが加わりいっそう風味が高いといわれている。実際値段も高くて、クレール物の一級品は並のものの4~5倍はするようだ。 この地域の食通のお勧めの牡蠣の食べ方は、黒パンとソーセージとバターを出して飲み物は、、マレンヌから真東に50キロほど入った地域はブランデーで有名なコニャック地方だ。コニャックには、ピノー・デ・シャラントーというヴァン・ド・リキュールがある。 ヴァン・ド・リキュールというのは、葡萄の果汁にコニャックブランデーを添加して樽熟成をかけて仕上げた物で、当然葡萄由来の糖分があるので甘い酒だ。すごく大雑把に言うと梅酒に似ているかもしれない。 その甘い酒を飲みながら生牡蠣とソーセージと黒パンを交互に飲み食いするのだ。私も試してみた事があるが、ピノー・デ・シャラントーと黒パンと生牡蠣は違和感なく合うのだが、ソーセージがなぜ必要なのかはよく分からなかった。まあ、やはり肉食好きなフランス人のことだからとりあえずソーセージがついているのかも知れないですな、、、。

Nov 26, 2007

-

オマール海老のロースト、ユズ風味

活きたオマールを縦割りにして最強のオーブン(300度以上)でさっと焼き上げる。ソースは、ユズバターをベースにしてある。ユズバターというのは、バターをポマード状に室温に戻してから、ユズの皮のみじん切りを混ぜ込んだ物。このときユズの皮の白いところは絶対に入れてはいけない。黄色の表面の部分だけを使うのだ。よく切れるナイフで、表面だけを切り取って使います。 白ワインとエシャロットを一緒に煮詰めて鍋底にくっ付きそうになったところで少し水を足してユズバターを分離しないように混ぜ込んでゆく。火は普通は弱めで行うのだが、私の場合は強火で作ってしまう事もある。(普通は分離してしまうので、弱火でゆっくり行う) とろりと乳化したユズの香りのバターを焼きたての海老にたっぷりかけて、、、じつに美味しい! ユズも含めて、柑橘類の香りは皮の表面に一番多く含まれているのだが、そのすぐしたの白い部分は苦味が多いので注意が必要。レモンなどを絞るときもあまり力を入れすぎると白い皮の苦味が出るので、絞りすぎは良くない。なお、輸入物のレモンやオレンジは、皮に防腐剤やワックスが使われている事が多いらしいので、注意が必要だ。

Nov 26, 2007

-

生牡蠣を語る、その14

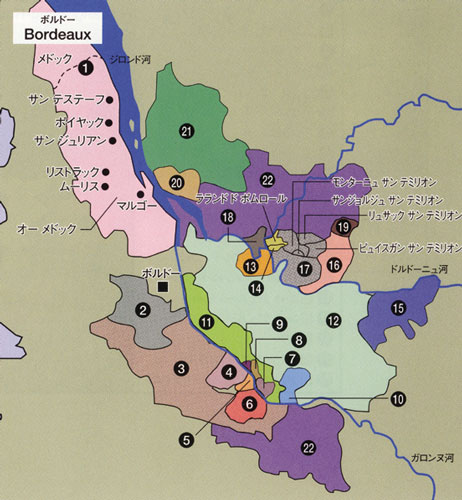

これは、ボルドーの地図。12番の地域がアントルドゥーメールだ。二つの海の間という意味ののこのワインは、ガロンヌとドルトーニュの二つの大河にはさまれているので、その河を海に見立てたのだろう。ソーヴィニヨン・ブランを主体とした、軽くて爽やかなワインが造られている。値段もカジュアルけっして高くないワインだ。このワインも牡蠣に合うといわれている。 ボルドー市から真西に海岸に向かうと、アルカッションの生牡蠣の産地がある。高級ブランドではないが、ボルドー地区ではほぼ一年中食べられる美味しい牡蠣だ。これを地元の人たちは、たいてい熱々のソーセージとバターを塗ったライ麦の黒パンを添えて、生牡蠣と交互に食べるのだ。しかも、軽めの赤ワインを飲む人もいるし、ルーピヤックやソーテルヌの貴腐系の若くて安め甘口白ワインを飲む人もいるようだが、地元の人はあまり辛口白ワインは飲まないようだ。ボルドーのオイスターバーや牡蠣が自慢のビストロなどでは、ソーセージや黒パンが牡蠣とセットメニューになっている事が多い。おそらく、食べる順番がかなりものをいうような気がするのだが、、例えば、生牡蠣→バター黒パン→ソーセージ→赤ワイン→バター黒パン→生牡蠣。とかソーテルヌ→ソーセージ→黒パン→生牡蠣→黒パン→ソーセージ。のような順番があるのではないかという気がする。もっとも、そういう能書きを語らせたら、フランス人はきりがないから実のところ、単に好きな食べ物を食べて好きなワインを飲んでいるだけなのかもしれない。そう、ボルドーのような一大生産地の人は、意外にたいして考えずに楽しんでいるのかもしれない。 ボルドーの人たちは、まずボルドーワインしか飲まないのが普通だから、牡蠣にシャブリだのサンセールだのといったところで、よそから取り寄せたワインに高い金を払ってまで飲むわけがないのだ。生牡蠣にあわせてどんなワインが美味いか?なんてやっているのは、ワイン産地ではない大都会のパリの人たちくらいかもしれない。さらに世界中のワインを集めて、どれが生牡蠣に合うか?などとやっているのは、東京の日本人やニューヨーク辺りのアメリカ人くらいだろう。

Nov 22, 2007

-

ジビエの季節

ちょいと生々しいですが、、、雉のオスメスと青首鴨。フランスから届く野生の鳥だ。 ジビエ料理には高度な技術と経験が必要だ。まずは食べごろの熟成を見極める眼力。特に雉はあまりに鮮度が良いと味が出ないし、肉も固いのだ。昔は、軒先につるしておいて首がもげて落ちたくらいが食べごろなどというような物凄い話も聞いたことがあるが、今はそんなに腐らせるほどは熟成をかけないのが普通だ。ただし、それでも冷蔵庫に4~5日くらいは置いて、風味が出るのを待つ。 雉は、フランス語でFaisan(フェザン)というのだが、肉を熟成させることをFaisandage(フェザンダージュ)というくらいで、雉と熟成が切っても切れない関係にあることがうかがわれる。 鴨の場合はあまり熟成の必要はない。むしろフレッシュなほうが美味しいくらいだ。 ジビエ料理の難しさは、火の通し加減。何しろ野生の肉だ。食用に品種改良され、しかもゲージで育てられたブロイラーのような柔な肉とは全く違う。火の通しを誤ると肉は固くしまりヘタをすると嫌なクセまで出てしまうからだ。 私の先輩世代の料理人の多くは、「ジビエは通が好むもので固くて臭いくらいが良いのだ。」などと、メチャクチャな事をほざく輩もいたものだが、、、、結してお安くないジビエ料理、いったい誰が固くて臭い肉を喜んで食べるというのか?確かにジビエには野生の持つ独特の風味はあるが、固くて臭いのはいただけない。きちんと正確な仕事で仕上げて、美味しく、つまりナイフ・フォークが止まらないような、思わずにっこりしてしまうような、そんな風に仕上げなければならないと心がけている。 サンク・オ・ピエのジビエ料理

Nov 19, 2007

-

ボジョレーヌーボーを楽しむコース、その4

お楽しみのデザートは3種類!まずは、カシス&ショコラ、柔らかめの生チョコと酸っぱいカシスの組み合わせ。 マロン・オ・レのソルべは、フランス産の栗のピュレをミルクで伸ばしたシャーベット。 クレメ・ダンジュは、生クリームチーズ(フロマージュブラン)と発酵生クリームで作ったチーズのムース、夏に作って冷凍しておいた、自家菜園の苺のコンフィチュールを添えて召し上がっていただく。 ボジョレーヌーボーを楽しむコース

Nov 17, 2007

-

ボジョレーヌーボーを楽しむコース、その3

さて、メインディッシュは、もち豚の柔らかタンのパネ、ディジョン産のマスタード風味フォアグラのソテーと自家菜園の有機温野菜添え。 まずは、生産量の少ないもち豚のタンを集めてもらうのに一苦労。何といっても一頭に一本ですからね!そのタンをポ・ト・フのようにやわらかく茹でてから、バターで焼き、ディジョン産マスタードを塗って、ハーブ風味のパン粉をまぶして、さらに焼き上げる。ソースはタンをゆでた煮汁を煮詰めて、焦がしバターで仕上げてある。フォアグラのソテーと自家菜園の秋野菜を添えてある。 もつ焼きのタンと違い、とろけるような柔らかさと香ばしくカリッと焼けたパン粉の対比が面白く、しかもディジョン産マスタードが上手にボジョレーを導いて、料理とのマリアージュも心地よい。ここでは、脇役となっているフォアグラのソテーも忘れないでほしい! ボジョレーヌーボーを楽しむコース

Nov 17, 2007

-

ボジョレ-ヌーボーを楽しむコース、その2

2品目は、温菜。ポテトのリヨン風をたっぷりのチーズでグラタン仕立てに、、。 小さな料理だが、うちの自家菜園のジャガイモと玉葱は旨味が違うし、チーズもスイス産のグリュイエールとエメンタールを半々にして使ってあるので、バカにならない美味しさだ。ボジョレーの本場リヨン風の料理なだけに、ワインとの相性も抜群だ! ボジョレーヌーボーを楽しむコース

Nov 17, 2007

-

ボジョレーヌーボーを楽しむコース

今年のボジョレーコースの全貌。まずは前菜。真ん中上は、自家菜園の有機野菜のサラダ、左から養老渓谷産もち豚を使ったシェフ特製のスモークハム、次は、地鶏レバーのクロスティーニ仕立黒オリーヴとアンチョビのタプナード風味。その隣が、シャラン産の鴨のリエット(リエットとは、鴨と豚バラ肉を80度ほどのラードでゆっくりと4~5時間煮込んで煮崩した物をペースト状に練って固めた物)、そしてシェフ入魂の生ベーコン。盛りだくさんで美味そうでしょ?私ならこの一皿で、一本いけますよ!! ボジョレーヌーボーを楽しむコース

Nov 16, 2007

-

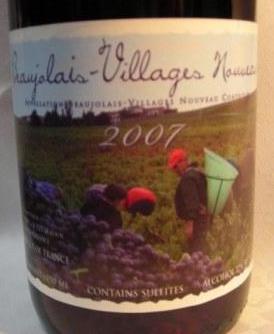

Beujolais Nouveau 本日解禁!!!

お店から帰って、午前1時ごろテイスティング。やはり今年も美味しいです!最初は少し閉じていましたが、時間がたつと綺麗な果実味がグーーンと出てきて、さすがにこのコラン・ブリゼの作風は毎年安定していますね! ヌーボーコースの仕込みも万全。特に前菜はじつにうまく出来て気分上々です。さあ、今日から秋のお祭り!皆さんのご来店お待ちしております。 サンク・オ・ピエ ホームページをご覧ください。

Nov 15, 2007

-

生牡蠣を語る、その13

さて、生牡蠣とワインの続き、、、。美味しいワインだらけのロワール河流域の最後、河口にはミュスカデがありますね。元々は、ブルゴーニュの超二流品種だったムロン・ド・ブルゴーニュという品種をロワール河口のナント辺りに植えたらうまくいったのでここに根付いたということだ。ミュスカデという品種は、ミュスカド(ナツメグ)からきている。ミュスカドのミュスは、ムスク(じゃ香)のことで、カドは、木の実のこと。つまりじゃ香の風味の木の実のような香りのワインということになる。 このミュスカデは、河口の直前でロワールの本流に流れ込むセーブル川とメーヌ川の間本流より北側の地区のワインが一番珍重される。それが、ミュスカデ・ド・セーブル・エ・メーヌ・シュル・リである。 セーブル川とメーヌ川の間で作られている、ミュスカデをシュル・リ方式で作ったものだ。シュル・リとは、ベッドの上でという意味。Café au lait au lie、カフェ・オ・レ・オ・リといってベッドの上で(メイドさんなどに運んでもらった)カフェオレを飲むというのが、フランス人の甘い生活の理想なんだそうだが、そのリがベッドのこと。ワインがベッドで寝るのか?というと、もちろん布団を引いて寝かせるわけはなく、、、この場合のリとは、ワインの樽の中のオリのことだ。普通白ワインは、濁りを避けるために発酵終了後何度かオリ引きをしたり、場合によってはろ過したりして濁らせないようにするのだが、それをわざと遅らせ年を越して最大期間初夏(6月30日)までオリ引きをしないことによって、発酵を終えて死んだ酵母などが分解して出来るアミノ酸などが独特の風味を作るのだ。シャンパーニュの瓶内2次発酵のときもオリの上での熟成になるわけで、シャンパーニュのあのトースト香などの風味が生まれるのと一緒だ。炭酸ガスも少し残るので、グラスに注ぐと小さな泡が出来ることがある。ペルレといって真珠で飾ったような泡というらしい。 さて、このワインのように海の近くで出来るワインは、魚介との相性がよい。当然ながら、海の近くでは魚介料理が中心となるわけで、当然ワインも伝統的に魚介に合う物が作られるわけだ。どうも、私はミュスカデからじゃ香の香りを感じたことはないのだが、かすかな炭酸とともに生牡蠣に合うのは間違いないと思う。

Nov 13, 2007

-

Beaujolais Nouveau もうすぐですね!

これは、去年の前菜盛り合わせ。ボジョレーヌーボーは、ブルゴーニュの南部の新酒を愛でるリヨン辺りのお祭りが元祖。 リヨンには、ローヌ川とソーヌ川が流れているのだがもう一本ボジョレーのワインの川が流れているというくらいで、リヨンの人たちはボジョレーが大好き! 軽くてサッパリしたボジョレーは、日常的な惣菜と相性が良い。もちろん、惣菜といってもフランスの惣菜だから、ソーセージやハム、テリーヌやリエットといった物になる。 そういった、つまみをあてにぐびぐびやるのが、ボジョレーヌーボーの醍醐味といえる。だから、毎年うちの店の「ボジョレーヌーボーを楽しむコース」は前菜重視なんです。 さあ、来週の木曜日はいよいよボージョレーヌーボーの解禁日です! 今年のヌーボーの出来も上々のようで、期待できそうですよ。あまりマスコミが騒がないのでワイン業界全体としては、地味な展開になりそうだという話も聞きますが、サンク・オ・ピエのヌーボーコースで今年もヌーボーを愛でてください! ホームページにもアップしましたが、コースの内容をお知らせします。 前菜は今年も5種盛り合わせ!まずはシェフ入魂の手作り生ベーコン、2ヶ月かけて熟成させました。 そしてシャラン産の鴨のリエット(パンに塗って食べる鴨ペーストです) 地鶏レバーのクロスティーニ、タプナード風味(アンチョビや黒オリーヴ風味のレバーペースト) さらに定番のシェフ手作りもち豚のスモークハムと自家菜園の有機サラダをたっぷり添えて、テンコ盛りの前菜盛り合わせです。 2品目は、温前菜。ポテトのリヨン風をベースにしたチーズたっぷりのグラタンです。何といってもボジョレーは、リヨンの地酒ですから、リヨン風の料理は欠かせません。 3品目は、メインディッシュ。このメニューのために特別に用意してもらったもち豚のタンを使ったお料理です。 タンをポトフのように柔かく茹で上げてから、切り分けディジョン産のマスタードを塗ってから、ハーブ入りのパン粉をまぶして香ばしく焼き上げます。 有機温野菜とフォアグラのソテーも添えた豪華版!ディジョン産マスタードもリヨン風料理の定番ですね! お楽しみのデザートは3種類!まずは、カシス&ショコラ、柔らかめの生チョコと酸っぱいカシスの組み合わせ。 マロン・オ・レのソルべは、フランス産の栗のピュレをミルクで伸ばしたシャーベット。 クレメ・ダンジュは、生クリームチーズ(フロマージュブラン)と発酵生クリームで作ったチーズのムース、夏に作って冷凍しておいた、自家菜園の苺のコンフィチュールを添えて召し上がっていただきます。 もちろん、ボジョレーヌーボーもいつも通り2種類要しました。 果実味炸裂のコラン・ブリゼ社のBeaujolais Village Nouveauと、バランスが抜群なアルマン・ダルトワ社のBeaujolais Village Primourです。 このコースはご予約のみで、ボジョレーが売切れ次第終了ですのでお早めにご予約ください! 皆さんのご来店をお待ちしております。 サンク・オ・ピエ chef 中村雅信

Nov 10, 2007

-

生牡蠣を語る、その12

ロワールの中流のトゥーレーヌの話をしましたね。もう少し下っていくとアンジュとソーミュール地区があります。アンジュといえばロゼワイン!ほんの少し甘味がある柔かい味わいのロゼは、高級フランス料理には向かないがよく言われるようにどんな料理にも合うといえる。酸味が強くないのと少し甘味があることで、日本酒の感覚で使ってみると面白いかもしれない。甘辛の料理もいけるし、塩焼きの鶏や魚、うちのメニューならもち豚ハムなどや、あまり重厚でない肉のテリーヌやソーセージなどどれも良い感じだろう。生牡蠣?アンジュのロゼに生牡蠣ならおろしポン酢に同じワインを少したらして食べるといいだろう。 他にシュナン・ブランのワイン、コート・ド・レイヨンがあり、これもヴーヴレイと同じで辛口、中辛、中甘、甘口とシュナン・ブランは変幻自在だ。まあ、生牡蠣にはあまり関係ないワインだと思う。 ソーミュール地区には、ソーミュール・シャンピニィを筆頭としてカベルネ・フランの銘酒がある。白や発泡のありますがね、、。

Nov 8, 2007

-

生牡蠣を語る、その11、牡蠣の焼きリゾット

実は、私はイタリアンやスペイン料理もカバーしているのでリゾットやパエリアも得意料理なんです。特にリゾットは隠れた人気メニューで、いつもやっているわけではないのですが、リゾット好きの常連さんは多いんです。 これは、広島産のコクのある太った牡蠣を炊き込んでアルデンテに仕上げたリゾットにパルミジャーノチーズを振りかけてバーナーで焼き付けているところ。グラタンや焼きおにぎりに通じる美味しさだ。 北海道産の秋鮭のソテーを添えてある。こうなると、ワインはブルゴーニュの白ワインが良い。しっかりオークの樽で仕込んだ重厚なシャルドネ、、ムルソーやモンラッシェ周辺のワインなら最高だろう。また、サンセールやプイィ・フュメのトップドメーヌ物などもかなり良いだろう。バロン・ド・エルやシレックスといった銘柄などになる。

Nov 7, 2007

-

生牡蠣を語る、その10

ロワール河の中流域には、トゥーレーヌというかなり広い地域があり、ソーヴィニヨン・ブランから辛口白ワインや発泡白ワインが作られていてこれらはほとんどサンセールやプイィ・フュメと同じように生牡蠣には快適だ。特に発泡ワイン!は、生牡蠣やサーモンのマリネやサーモンの寿司などに最適!。 トゥーレーヌはかなり広い地域なので他にもシュナン・ブランで作られる甘口、半甘口、辛口、発泡のワインがある。このシュナン・ブランという品種は、栽培法や収穫時期やその年の気候によってかなり違うタイプのワインを作ることが出来る。リンゴ系の(タイプによって青リンゴから完熟リンゴまで様々)香りがあり。甘口でも辛口でも共通した非常にすっきりした酸味が特徴だ。シュナン・ブランは味のタイプによって食前酒、魚料理(特に河魚)、甘口(特にヴーヴレィ)はフォアグラに焼きリンゴを添えたり、リンゴの焼きたてタルトなどにあわせたい。 他に赤ワインも豊富で、カベルネ・フランから出来る軽口から中重口で若いときは苺系の香りがする素晴らしいワインがある。シノンやブルグイユが代表格。鶏や牛肉、仔牛や豚、ウサギくらいまで重く無い調理法の肉料理など応用範囲は広い。その他にもガメイから出来るボジョレー風の軽くて爽やかな赤ワインなどもある。じつに多様なワインが作られている地域だ。まだ日本にはあまり紹介されていないワインも多いが、もっと色々と輸入してほしいものである。食事にあわせるのに面白く楽しいワインがとても多い地域なのだから、、、。 <続く>

Nov 6, 2007

-

生牡蠣を語る、その9

これは、自家製生ベーコン。低温で塩漬け熟成させたもち豚バラ肉を50度程度で温燻に8時間ほどかけたもの。久しぶりに作ったのだが、じつに美味しくできた。売るのが惜しいくらいだ、、、。近日登場予定??です。 さて、生牡蠣とワインの続きを、、、。 シャブリ、サンブリ、シャンパーニュと来ましたね。ちょいと西に飛んでロワールに行くと一番内陸の産地で、サンセールとその対岸のプイィ・フュメは、ソーヴィニヨン・ブランの銘酒。辛口できりっと締まった酸味が魅力。ここもやはり石灰質の地層で辛口白ワインには好適な条件だ。 サンセールとプイィ・フュメの魅力はやはりミネラル感!で、ミネラル感って何?と思いますよね。プイィ・フュメのフュメ(Fumé)というのは、燻したという意味。また、サンセールは火打石の香りがするといわれるのだが、このどちらのニュアンスもミネラル系なのだ。ソーヴィニヨン・ブランという葡萄品種は、青草っぽい香りがあるのだがこれには幅があって、刈りたての芝生のような様な香り(この場合あまり好ましくないことが多い)から、半生の干草、すっかり乾いた干草まで、、、。この草系の香りはおそらく品種固有の物だと思うのだが、ミネラル系の香りはそこに、「しばらく晴れの日が続いて少しほこりっぽいような日の昼間に石畳の上に雨が降ってきたときのような香り」と、私は説明することが多い。その日なたの石が湿り気を帯びたような香りと、太陽のにおいがする干草の香りがうまくバランスされた物が、良い感じのこの地域のワインだと私は思っている。 生牡蠣に少し胡椒を挽いてレモンは搾らずに食べてサンセールかプイィ・フュメを飲む。まあ、かなり快適といえるでしょう。実は胡椒の芳香成分にはリモネンといって、レモンと同じ香りが含まれている。特に黒胡椒にそれが多い。だから生牡蠣の臭み消しにはある程度の効果があり、しかも邪魔な有機酸の悪影響が無いので生牡蠣の薬味にはもっと使うべきかも知れない。 魚介には白胡椒、肉には黒胡椒というけれど、魚介こそ黒胡椒だと思っています。 <続く>

Nov 6, 2007

-

もち豚のモツの白ワイン煮込み

これは養老渓谷のもち豚の胃袋。通称、ガツといいますね。 テニスやバトミントンのラケットに張ってある紐というか糸というか、、あれをガットというでしょ?最近はハイテクな素材が使われていますが、元々は羊や豚の腸をさらして作っていたんです。バイオリンやギターの弦もね、、、ガットギターというでしょ?そのガットの複数形がガッツでなぜか胃袋をガツというようになったようだ。腸と胃袋がなぜ入れ替わってしまったかは不明。 ちなみに他のモツはというと、、、舌がタン、英語でタング。心臓は、ハート→ハーツ→ハツ。肝臓はレバーでそのまんまですね。腎臓はマメ、これは見た目がそら豆に似ているから、、。で、本来ガツと呼ぶはずの腸は、ホルモン!これは、捨てちゃう物→放る物→ホルモンとなったという説がある。 胃袋や腸の中身に何が入っているか?まあ、冷静に考えてみればわかるでしょうが、、消化液でドロドロに解けたナニが、、、、。 そういうわけで、元々肉食の文化の浅い日本ではかつて腸などどちらかというと、汚いから捨てちゃお!ということも多かったことからきているらしい。もっとも最近は放る物どころか、大人気で品薄なくらいですが、、。 ガツの白ワイン煮込みです。これは、私独自のやり方でイタリア料理の手法とフレンチの手法の良いとこ取りのようなやり方で、実はとても美味しい。水は使わずに白ワインだけで煮込むので、その煮込みに使ったワインを飲みながら食べるとちょっと止まらないほどだ。柔かくて上品な味わいだ。 たまにお勧め前菜で出しています。

Nov 3, 2007

-

ジビエの季節、予約受付開始しました!!

これは、エゾ鹿。オーストラリアの赤鹿も入荷します。 フランス産の真鴨。これも食べ物です。 ジビエの季節到来です。鹿は毎年レギュラーメニューですが、野鴨や雉等は予約制です。詳しくは、ホームページをご覧ください。

Nov 2, 2007

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

-

- カレー

- 2019/04/01MON!トリプルトッピング…

- (2025-11-15 08:33:27)

-

-

-

- 取り寄せ美味しい物

- お米も対象10%OFF ふるくり 北海道…

- (2025-11-16 16:00:04)

-

-

-

- そば・蕎麦・ソバが好き

- そば太鼓亭 もりそば大盛り TP は…

- (2025-11-15 20:53:42)

-