令和5年11月12日(日)

問題番号[ No.1 ]から[ No.14 ]までの 14問題のうちから、 9問題を選択し、解答してください。

ただし、 9問題を超えて解答した場合、減点となりますから注意してください。

問題は 四肢択一式です。正解と思う肢の番号を 1つ選んでください。

[ No.1 ]

換気に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.空気齢とは、空気が流入口から室内のある点まで到達するのに要する平均時間のことである。

2.必要換気回数は、必要換気量を室容積で割った値であり、室内の空気を1時間に何回入れ替えるのかを表す。

3.機械換気方式には、屋外の風圧力を利用するものと室内外の温度差による空気の密度の違いを利用するものがある。

4.温度差換気の換気量は、給気口と排気口の高低差の平方根に比例する。

答え

3

[ 解答解説 ]

1.◯

空気齢とは、空気が開口部から入り、室内の ある点まで到達するのに要する平均時間のことをいう。

2.◯

必要換気回数は、室内の空気が 1時間当たりに入れ替わる回数を表すもので、次式で表される。

必要換気回数 [ 回/h ]

= 必要換気量 [ m 3

/h ] / 室容積 [ m 3

]

3.×

自然換気方式は、 屋外の風圧力を利用するものと、 室内外の温度差による 空気の密度の違いを利用するものがある。 機械換気方式は、送風機(ファン)や換気扇などの 機械力を用いた換気方式である。

4.◯

温度差換気の換気量は、次式で表され、給気口と排気口の 高低差の平方根に 比例する。

温度差換気Q [ m 3

/h ]

= αA√ 2gh(t i

- t o

)/T i

× 3,600

t i

− t o

:室内外温度差

h:開口部の高低差

α:流量係数

A:開口部面積

T i

:室内の絶対温度

[ No.2 ]

採光及び照明に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.全天空照度は、直射日光による照度を含む。

2.昼光率は、窓等の採光部の立体角投射率によって異なる。

3.全般照明と局部照明を併せて行う照明方式を、タスク・アンビエント照明という。

4.高輝度な部分や極端な輝度対比等によって感じるまぶしさを、グレアという。

答え

1

[ 解答解説 ]

1.×

全天空照度とは、全天空が望める場所で、直射日光の照度を 除いた水平面照度のことをいう。

2.◯

昼光率は、室内に入射する光の割合をさし、通常 百分率(%)で表され、次の式で求めることができる。

昼光率 [ % ]

= 室内のある点の照度(E) / 屋外の全天空照度(E 0

) × 100

また、 立体角投射率とは、窓などの光が入射する部分(採光部)の立体角が持つ面積を、 床面に投影した時に占める 割合をいう。

そのため、 昼光率は、採光部の 立体角投射率によって 異なる。

3.◯

タスク・アンビエント照明とは、 局部照明(タスク照明)と 全般照明(アンビエント照明)を併せて行う照明方式で、作業灯で作業場所を照らし、天井照明で 室内全般を 照らす照明方式である。

4.◯

グレアとは、輝度の高い部分や極端な輝度対比により人が感じる まぶしさのことをいう。なお、 輝度対比とは、対象物と周辺や背景との 輝度の 相違の 程度である。

[ No.3 ]

音に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.室内の仕上げが同じ場合、室の容積が大きいほど残響時間は長くなる。

2.人が音として知覚できる可聴周波数は、一般に、20Hzから20,000Hzである。

3.音の強さのレベルが60dBの同じ音源が2つ同時に存在する場合、音の強さのレベルは約120dBになる。

4.周波数の低い音は、高い音より壁や塀等の背後に回り込みやすい。

答え

3

[ 解答解説 ]

1.◯

残響時間とは、ある音が停止してから音の強さのレベルが 60dB減衰するのに要する時間で定義される。室の形状、仕上げが同じ場合、室の 容積が大きいほど、残響時間は長くなる。

2.◯

人間が聞き取れる音の 周波数は、一般的に 20Hzから 20,000Hzといわれている。

3.×

音の強さのレベルは、2倍の場合 +3dB、4倍の場合 +6dBである。音の強さのレベルが 60dBの同じ音源が2つ同時に存在する場合、音の強さのレベルは 約63dBである。

4.◯

音波が障害物の背後に回り込む現象を 回折といい、高い周波数よりも 低い周波数の音のほうが 回折しやすい。 低音は波長が長く、 遠くへ広がる。

[ No.4 ]

鉄筋コンクリート構造に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.腰壁やたれ壁が付いた柱は、付いていない柱に比べ、地震時にせん断破壊を起こしやすい。

2.大梁は、床の鉛直荷重を支えるとともに、柱をつなぎ地震力等の水平力にも抵抗する部材である。

3.耐震壁の配置は、建築物の重心と剛心をできるだけ近づけるようにする。

4.耐震壁の壁量は、地震等の水平力を負担させるため、下階よりも上階が多くなるようにする。

答え

4

[ 解答解説 ]

1.◯

腰壁やたれ壁が付いた 短柱は、地震発生時に せん断破壊を起こしやすい。

2.◯

大梁とは、 床の 鉛直荷重を支え、 柱をつないで、地震力等の 水平力にも抵抗する部材をいう。

3.◯

耐震壁は、建築物の 重心(重さの中心)と 剛心(強さの中心)をできるだけ近づけるように配置する。

4.×

耐震壁は、 上階よりも下階が多くなるようにすることが、耐震構造上有効である。

[ No.5 ]

鉄骨構造の一般的な特徴に関する記述として、鉄筋コンクリート構造と比較した場合、 最も不適当なものはどれか。

1.同じ容積の建築物では、構造体の軽量化が図れる。

2.構造体の剛性が大きいため、振動障害が生じにくい。

3.架構の変形能力が高い。

4.大スパンの建築物が可能である。

答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

鉄骨構造の構造体は、鉄筋コンクリート構造に比べて、 小さな断面の部材で 大きな荷重に耐えることが可能なので、同じ容積の建築物では構造体の 軽量化が可能である。

2.×

鉄骨構造の構造体は、鉄筋コンクリート構造の構造体に比べて 剛性が 小さく、 振動障害が発生 しやすい。

3.◯

鉄骨構造は、鉄筋コンクリート構造に比べて、 架構の 変形能力が 高い。

4.◯

鉄骨構造は、鉄筋コンクリート構造に比べ、 柱間隔(スパン)の 大きな大スパンの建築物を構築することが可能である。

[ No.6 ]

鉄骨構造に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.丸鋼を用いる筋かいは、主に圧縮力に抵抗する。

2.ガセットプレートは、節点に集まる部材相互の接合のために設ける部材である。

3.裏当て金は、完全溶込み溶接を片面から行うために、溶接線に沿って開先ルート部の裏側に取り付けられる鋼板である。

4.ダイアフラムは、梁から柱へ応力を伝達するため、仕口部に設ける。

答え

1

[ 解答解説 ]

1.×

筋かいとは、柱と梁により構成される四角形の構面に 対角線状に入れる補強材のことをいう。鋼材は 引張力に抵抗する部材であり、 丸鋼を用いる筋かいは、主に 引張力に働く部材である。木造軸組構造の筋交いは、主に 圧縮力に抵抗する。

2.◯

ガセットプレートは、 節点における部材相互の 接合に用いられる部材である。

3.◯

裏当て金とは、完全溶込み溶接を片面から行うために、 溶接線に沿って開先ルート部の裏側に取り付けられる 鋼板をいう。なお、 開先とは溶接しやすくするために部材に施す 切り欠きをいい、ルート部とは開先の 基部をいう。

4.◯

ダイアフラムは、 柱と 梁の 接合部に用いられ、応力を伝達するため 仕口に設けられる補強材である。

[ No.7 ]

地盤及び基礎構造に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.独立フーチング基礎は、一般に基礎梁で連結する。

2.洪積層は、沖積層に比べ建築物の支持地盤として適している。

3.液状化現象は、粘性土地盤より砂質地盤のほうが生じやすい。

4.直接基礎の鉛直支持力は、基礎スラブの根入れ深さが深くなるほど小さくなる。

答え

4

[ 解答解説 ]

1.◯

独立フーチング基礎は、 基礎梁で 連結して用いられるのが、一般的である。

2.◯

洪積層は、沖積層に比べ 地盤が 安定しており、軟弱地盤の傾向のある沖積層に比べて、建築物の 支持地盤として適している。

3.◯

液状化とは、地震が発生して地盤が強い衝撃を受けると、今まで互いに接して支えあっていた土の粒子がバラバラになり、地盤全体が ドロドロの液体にような状態になる現象のことをいう。砂質土は、地震が発生すると体積が収縮しようとする働きが起こり、 地下水位が上昇するため、粘性土地盤より砂質地盤のほうが 生じやすい。

4.×

基礎スラブとは、基礎の 底板をいう。 根入れとは、地中に埋めることをいう。基礎スラブの根入れ深さを 深くすると、直接基礎の 鉛直支持力は大きくなる。

[ No.8 ]

長方形断面の部材の応力度の算定とそれに用いる変数の組合せとして、 最も不適当なものはどれか。

1.柱の垂直応力度の算定柱の断面積

2.梁のせん断応力度の算定梁幅

3.曲げ応力度の算定断面二次半径

4.縁応力度の算定断面係数

答え

3

[ 解答解説 ]

1.◯

垂直応力度 ( σ )は、

σ = 軸方向力 ( N ) / 断面積 (A)

である。

そのため、柱の垂直応力度の算定に 柱の断面積 (A) が用いられる。

2.◯

せん断応力度(τ)は、

τ = QS/bI

Q:せん断力

S:断面1次モーメント

b:断面の幅

I:断面2次モーメント

である。

よって、梁のせん断応力の算定に 梁幅が用いられる。

3.×

曲げ応力度(σ)は、

σ = M/Z

M:曲げモーメント、

Z:断面係数

である。

断面係数は、 断面二次モーメントにより計算される。座屈荷重は、 断面二次半径により算定される。

4.◯

縁応力度とは、部材の断面の端部(梁の場合、上端及び下端)に生じる曲げ応力度をいう。曲げ応力度と同様に、 断面係数により算定される。

[ No.9 ]

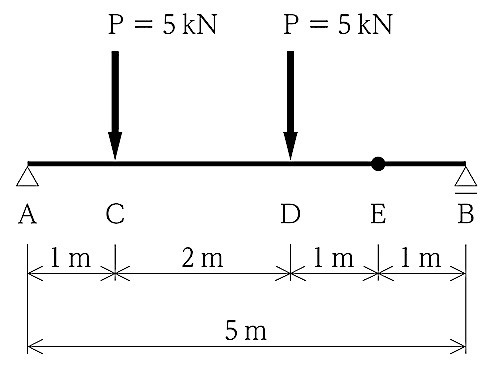

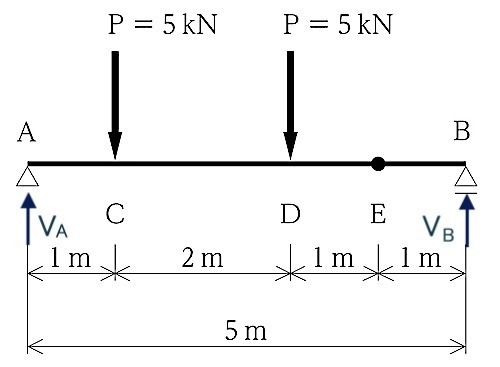

図に示す単純梁ABにおいて、点C及び点Dにそれぞれ集中荷重Pが作用したとき、点Eに生じる応力の値の大きさとして、 正しいものはどれか。

1.せん断力は、2kNである。

2.せん断力は、6kNである。

3.曲げモーメントは、4kN・mである。

4.曲げモーメントは、8kN・mである。

答え

3

[ 解答解説 ]

まず、垂直方向のV A

及びV B

を求める。

点Aにおけるモーメントは、M A

= 0 より、

M A

= 5kN × 1m + 5kN × 3m − V B

[ kN ] × 5m

=0

M A

= 5 + 15 − 5V B

−5V B

= −20

V B

= 4 kN

垂直方向の力のつり合いより、

V A

[ kN ] + V B

[ kN ] − 5kN − 5kN = 0

V A

[ kN ] + 4kN − 5kN − 5kN = 0

V A

= 6kN

つづいて、点Eの各応力を求めるため、点Eより右半分で考える。

せん断力は、

Q E

+ 4kN = 0

Q E

= − 4 kN

曲げモーメントは、

M E

= 4kN ×1m

M E

= 4kN

したがって、3が正しい。

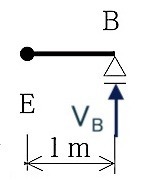

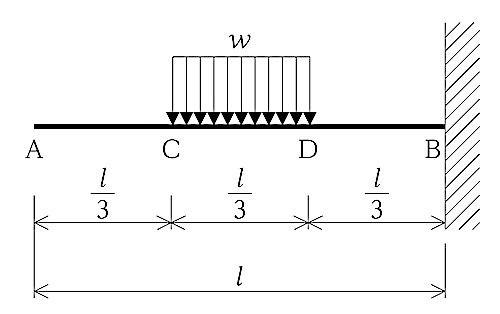

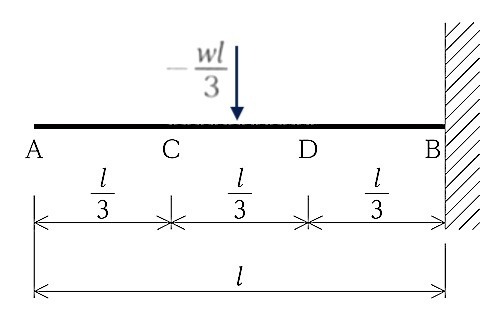

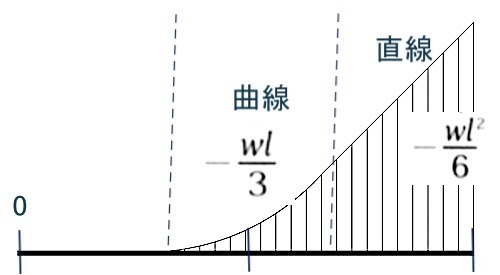

[ No.10 ]

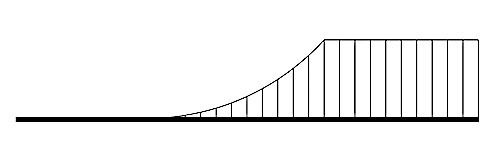

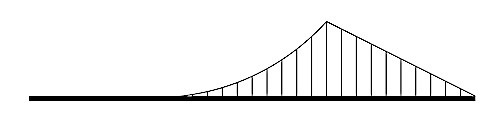

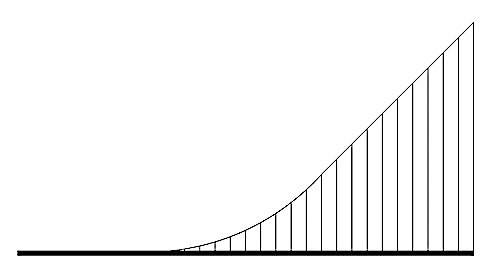

図に示す片持梁ABのCD間に等分布荷重wが作用したときの曲げモーメント図として、 正しいものはどれか。

ただし、曲げモーメントは材の引張側に描くものとする。

1. 2.

3. 4.

答え

4

[ 解答解説 ]

はじめに、等分布荷重の力を求める。

w × ?/3 = w?/ 3 [ N ]

この力を集中荷重に置き換えると下図のようになる。

下向きの力なので、 −w?/3 [ N ]

次に、B点の曲げモーメントを求める。

M B

= −w?/3 [ N ] × ?/2 [ m ]

M B

= −w? 2

/6 [ N・m ]

曲げモーメントは材の引張側に描くものとする。

とあるので、跳ねだし梁なので、明らかに上側が引張であり、上側に記載する。

A点からC点は力がかかってないので、0である。

梁の中央部が −w?/3。B点が−w? 2

/6である。

C点からD点は等分布荷重であることより、曲線となり、

D〜B点には荷重がかかってないので直線となるので、下図のようになる。

[ No.11 ]

構造用鋼材に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.線膨張係数は、約1.2×10 -5 (1/℃)である。

2.炭素含有量が多くなると、ねばり強さや伸びが大きくなる。

3.建築構造用圧延鋼材SN400Bの引張強さの下限値は、400N/mm 2 である。

4.鋼のヤング係数は、常温では強度に係わらずほぼ一定である。

答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

線膨張係数とは、物質の長さが、温度1℃変化するごとに、元の長さに対してどれだけ変化するかを示す。構造用鋼材の 線膨張係数は、 1.2×10 -5

(1/℃)程度である。

2.×

鋼は、 鉄と炭素の合金で、 炭素の含有量が多くなると、ねばり強さや伸びが 小さくなる。

3.◯

鋼材の材料記号において、 数字は、保証される 引張強さの下限値であることがJISで定められている。建築構造用圧延鋼材 SN400Bの引張強さの 下限値は、400N/mm 2

である。

4.◯

鋼の ヤング係数は、 2.05 × 10 5

N/mm 2

で、 常温では鋼材の強度に係わらず ほぼ一定である。

[ No.12 ]

木材に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.辺材部分は、一般に心材部分より含水率が高い。

2.気乾状態とは、木材の水分が完全に無くなった状態をいう。

3.繊維方向の圧縮強度は、繊維に直交する方向の圧縮強度より大きい。

4.強度は、繊維飽和点以上では、含水率が変化してもほぼ一定である。

答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

樹木の中心部の部材を 心材、周辺部の部材を 辺材という。 辺材部分は、一般に心材部分より 含水率が高い。

2.×

気乾状態とは、木材の 含水率が大気中の水分と平衡になった状態をいう。

3.◯

木材は、 繊維方向の圧縮力に強い。繊維に直交する方向から力が作用すると、繊維間にめり込みが生じてしまう。よって、 繊維方向の圧縮強度は、直交する方向の圧縮力より 大きい。

4.◯

木材は、 含水率が大きくなるほど強度は低下するが、 繊維飽和点以上の含水率になると、含水率が変化しても 強度はほぼ一定となる。

[ No.13 ]

日本産業規格(JIS)に規定する建具の性能試験に関する記述として、 不適当なものはどれか。

1.遮音性の性能試験では、音響透過損失を測定する。

2.気密性の性能試験では、通気量を測定する。

3.結露防止性の性能試験では、熱貫流率を測定する。

4.水密性の性能試験では、漏水を測定する。

答え

3

[ 解答解説 ]

1.◯

遮音性の性能試験は、 音響透過損失を測定する試験であり、音を遮断できる程度を 遮音性という。

2.◯

気密性の性能試験は、 通気量を測定する試験であり、圧力差によって生じる空気の漏れを防ぐ程度を 気密性という。

3.×

結露防止性の性能試験は、 温度低下率を測定する試験であり、 熱貫流率は 断熱性試験の測定項目である。

4.◯

水密性の性能試験は、 漏水を測定する試験であり。雨風による建具から室内側への水の浸入を防ぐ程度を水密性という。

[ No.14 ]

シーリング材に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.ポリサルファイド系シーリング材は、ムーブメントが大きい目地には好ましくない。

2.ポリウレタン系シーリング材は、ガラス回り目地に適している。

3.シリコーン系シーリング材は、紫外線による変色が少ない。

4.アクリルウレタン系シーリング材は、施工時の気温や湿度が高い場合、発泡のおそれがある。

答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

ポリサルファイド系シーリング材は、 耐候性には優れるが、 柔軟性があまり大きくないため、 ムーブメントが大きい目地には好ましくない。

2.×

ポリウレタン系シーリング材は、 シーリング材表面の仕上塗材、塗装等に適している。 ガラス回り目地に適しているのは、 シリコーン系である。

3.◯

シリコーン系シーリング材は、 紫外線による変色が少なく、 耐候性に優れているので、ガラス回りの目地に適している。

4.◯

アクリルウレタン系シーリング材は、 耐候性に欠ける。施工時の気温や湿度が高い場合、 発泡のおそれがある。外部への露出ができないので、 ガラス回りには適していない。

- no image

- no image

- no image