03節 折板葺

13.3.1 一般事項

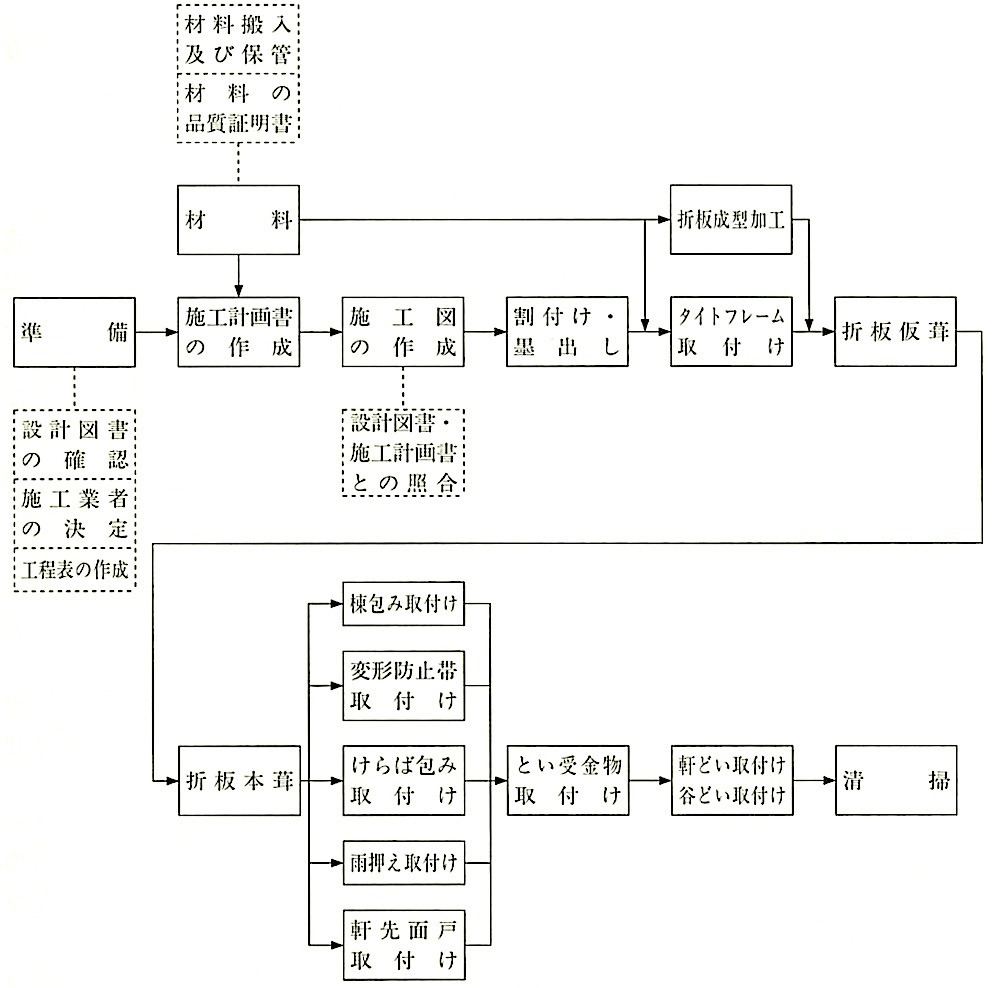

(2) 作業の流れを図13.3.1に示す。

図13.3.1 折板葺の作業の流れ

(3) 施工計画書の記載事項は、概ね次のとおりである。

なお、を考慮しながら品質計画を検討する。

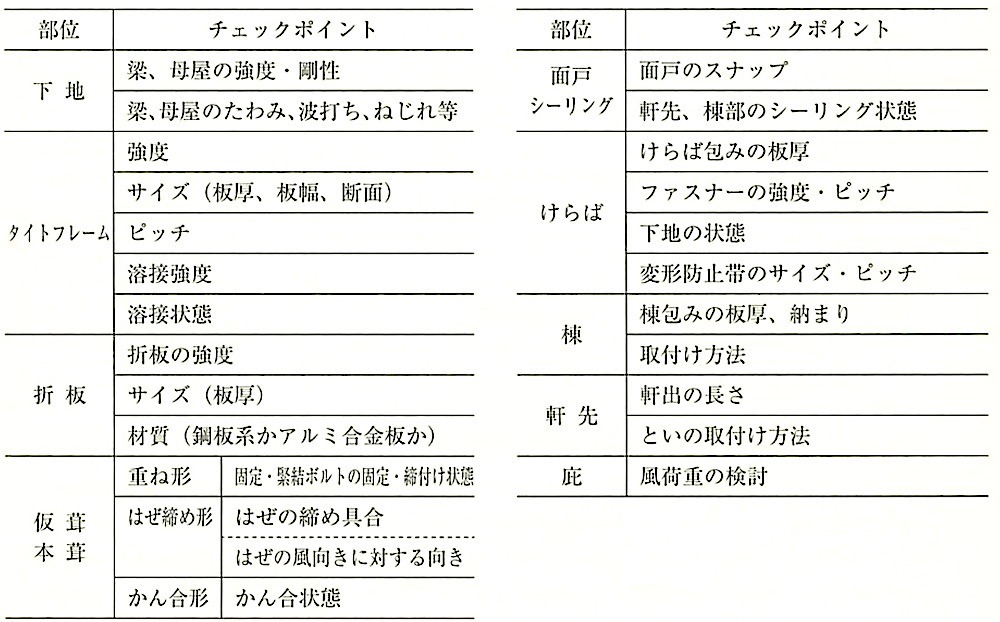

具体的な品質管理項目は、表13.3.1を参照されたい。

?@ 専門業者名及び施工管理組織

?A 工程表(着工及び完了の時期)

?B 折板(種類、厚さ、構成部品)

?C 各部の納まり工法(棟、けらば、軒先、壁との取合いの各部)

?D タイトフレームの取付け方法

?E その他専門工事業者の工法の仕様

?F 付属材料

?G 風圧力及び積雪荷重に対応した工法、作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等

(4) 金属屋根工事技士については、13.2.1(4)を参照する。

13.3.2 材 料

(1) 折板は、「標仕」13.3.2 (1)で、JIS A 6514に基づくものと定められており、形式、山高・山ピッチ、耐力及び材料による区分並びに厚さは特記される。JISでは所定の性能を確保するため、折板と主要な構成部品を一体にしているので、受人れの際に注意する。

(2) 折板葺用に用いる材料は、「標仕」13.3.2(2)及び(3)によって特記によるとされている。

(3) タイトフレームの材料は、JIS A 6514に基づき、原則として、JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)とされている。

(4) パッキンは、「標仕」13.3.2(4)で厚さ5mm以上のブチルゴム製又はクロロプレンゴム製、厚さ6mm以上のアスファルト製又はポリプロビレン樹脂含浸ポリエステル繊維フェルト製と定められている。ただし、耐火構造とする場合は、構造認定により、使用できるパッキンの材質に制限があるため注意する。

(5) 軒先面戸板の使用は、特記される。使用する場合は、折板と同じ種類の材料とする。面戸板には軒先面戸板のほかに止面戸(棟面戸)、エプロン、換気面戸、はぜ面戸等がある。

(6) 折板に裏張りする断熱材の種別等は特記される。断熱材には、ポリエチレンフォーム、難燃化ポリエチレンフォーム、無機質高充填フォームプラスチック、ガラス繊維シート、ロックウールフェルト、セラミックファイバーフェルト等があり、厚さは2.0〜10.0mm程度のものが多い。

(7) 折板屋根は、折板のほかに結合用部品、補強用部品、その他の付属部品等によって構成されるが、折板は製作所によって各部に微妙な相異があるため、構成部品は折板の製造所が指定したものを使用する。ただし、ボルト・ナット、固定金具及びタイトフレームはJIS A 6514に規定されたものとする。

(8) JIS A 6514(金属製折板屋根梢成材)の抜粋を次に示す。

1. 適用範囲

この規格は、金属製折板屋根を構成する折板及び構成部品について規定する。

備考1.

折板は、金属板と裏打材で構成されたもの及び金属板だけのものとする。

2. 用語の定義

この規格で用いる主な用語の定義は.次のとおりとする。

(1) 折板

金属板をV字、U字又はこれに近い形に折り曲げて,屋根材として使用する部材。

(2) 構成部品

折板屋根を構成するための部品。

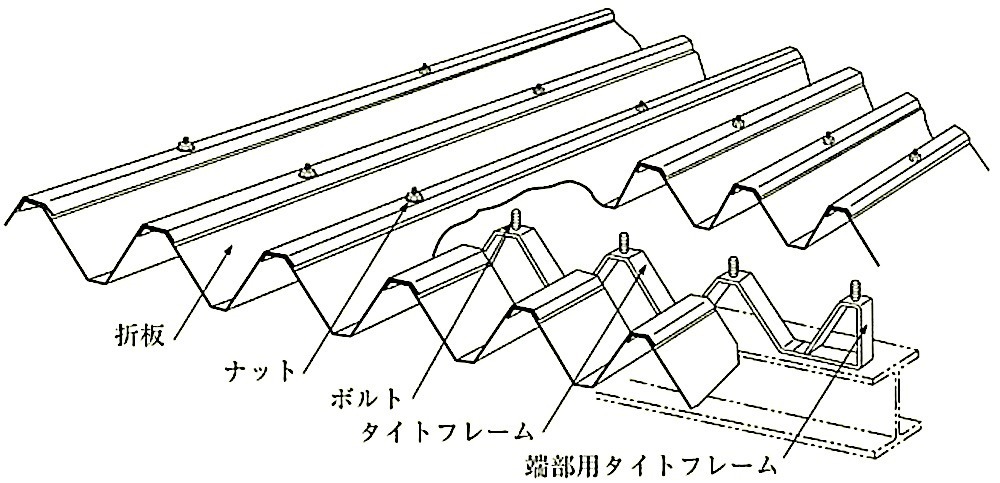

3. 各部の名称

各部の名称は、次による。

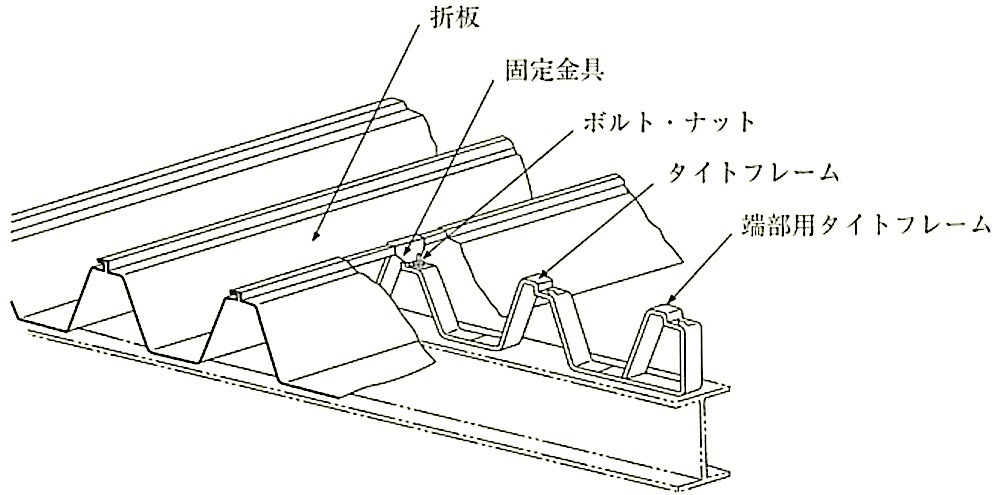

(1) 折板屋根

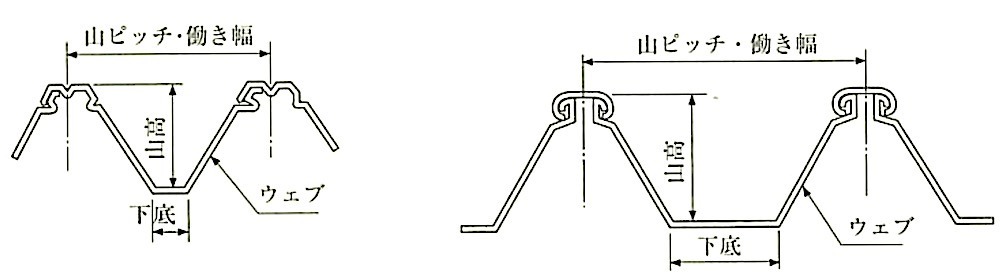

折板屋根の各部の名称は、図1、図2及び図3の例による。

図1 重ね形折板屋根の例

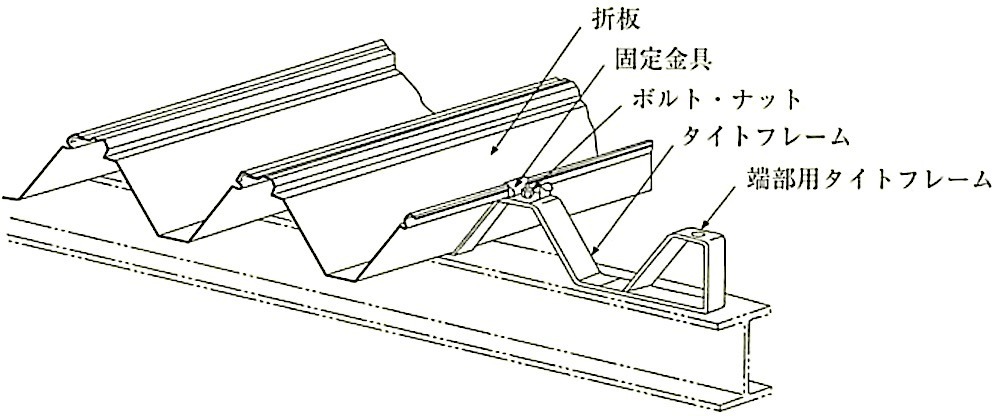

図2 はぜ締め形折板屋根の例

図3 かん(嵌)合形折板屋根の例

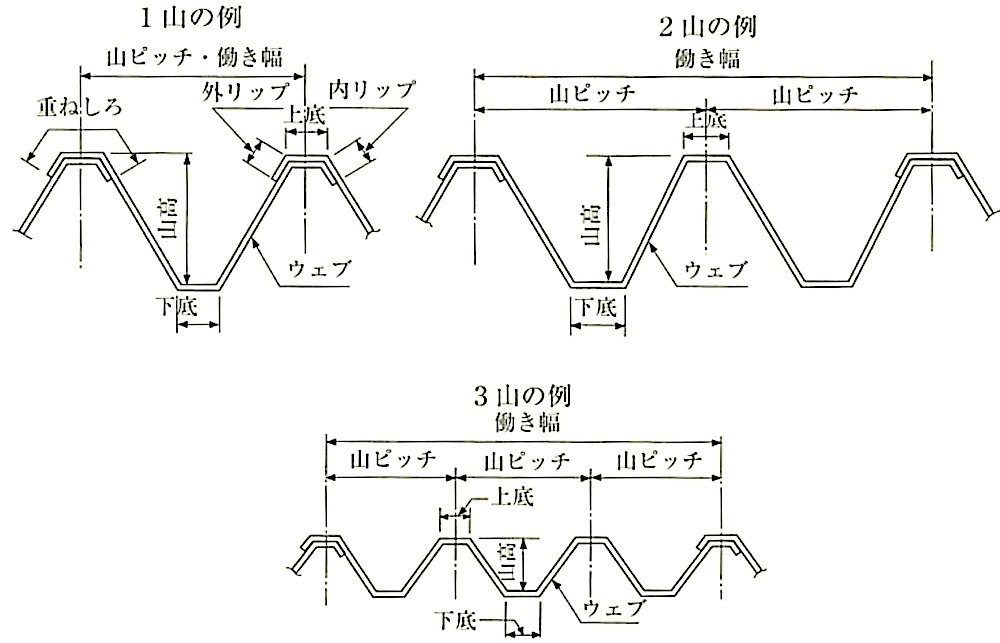

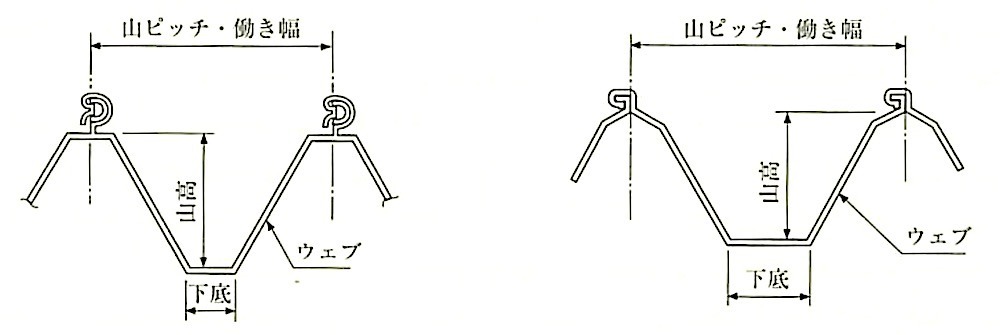

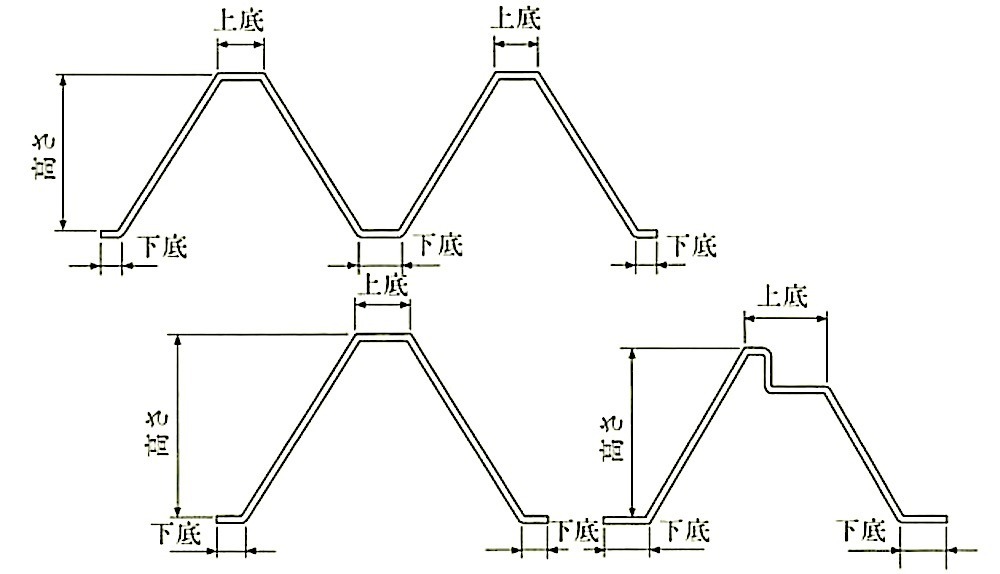

(2) 折板

折板の各部の名称は、図4、図5及び図6の例による。

図4 重ね形の例

図5 はぜ締め形の例

図6 かん合形の例

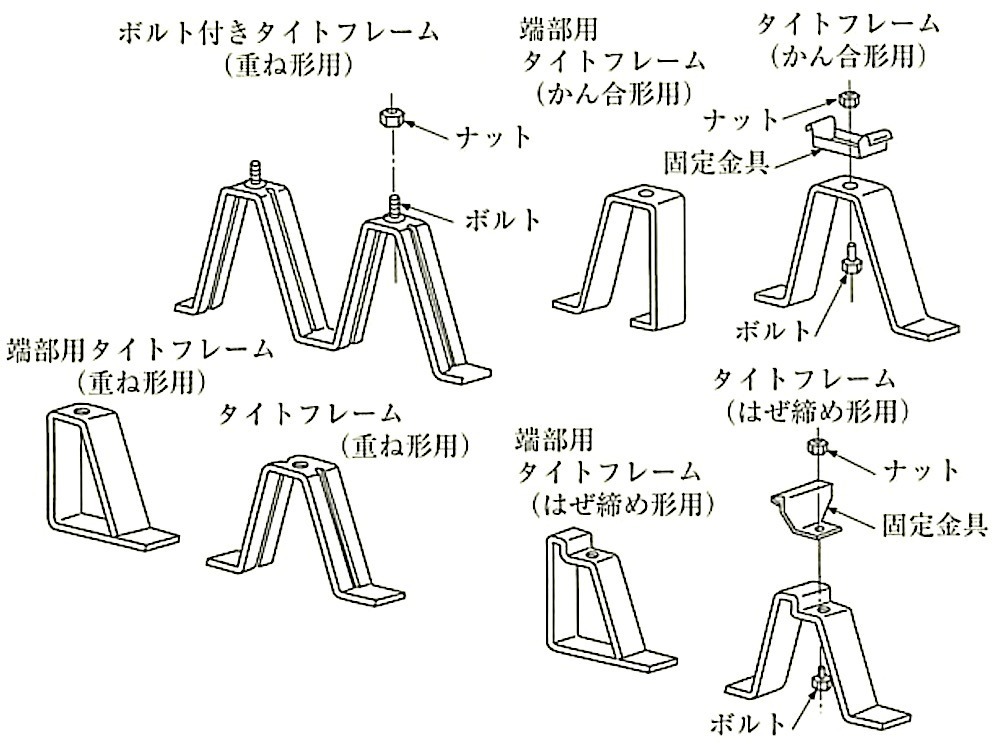

(3) 構成部品

構成部品は、次のとおりとする。

(a) タイトフレーム

はりと折板との同定に使用し、ボルト付きタイトフレームとタイトフレームだけのもの及び端部用タイトフレームとする。

(b) ボルト及びナット

折板又は固定金具とタイトフレームとの固定に使用する。

(c) 固定金具

はぜ締め形又はかん合形折板とタイトフレームとの固定に使用する。

図7 構成部品の例

(4) タイトフレームの各部の名称

タイトフレームの各部の名称は、図8の例による。

図8 タイトフレームの例

4. 種類及び記号

折板の種類及び記号は形式、山高・山ピッチ、耐力及び材科によって次のとおり区分し、( )内に記号を示す。

(1) 形式による区分

形式による区分は、次のとおりとする。

(a) 重ね形(K)折板の重ねをボルトで結合する形。

(b) はぜ締め形(H)折板をはぜで結合する形。

(c) かん合形(G)折板をかん合で結合する形。

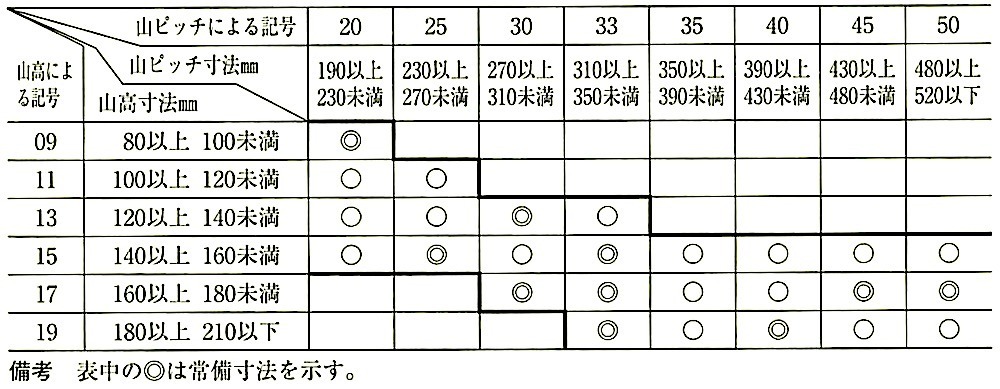

(2) 山高・山ピッチによる区分

山高・山ピッチによる区分は、表1のとおりとする。

表1 山高・山ビッチによる区分

(3) 耐力による区分

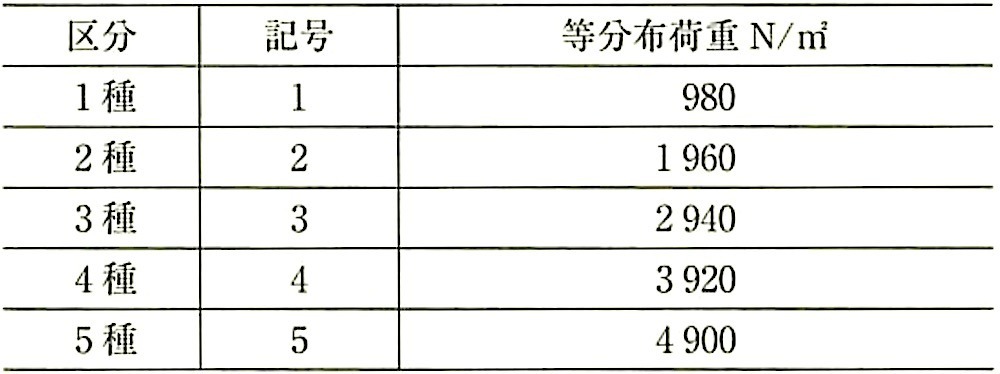

耐力による区分は、表2のとおりとする。

表2 耐力による区分

(4) 材料による区分

材科による区分は,次のとおりとする。

(a) 鋼板製(S)

(b) アルミニウム合金板製(A)

8. 材 料

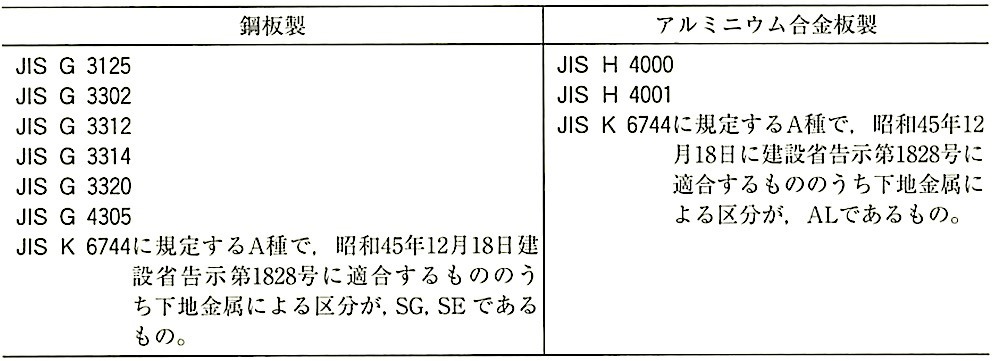

8.1 折板に使用する材料

折板に使用する材料は、表9に規定するもの又は使用上これと同等以上の性能をもつものとする。

表9 材 料

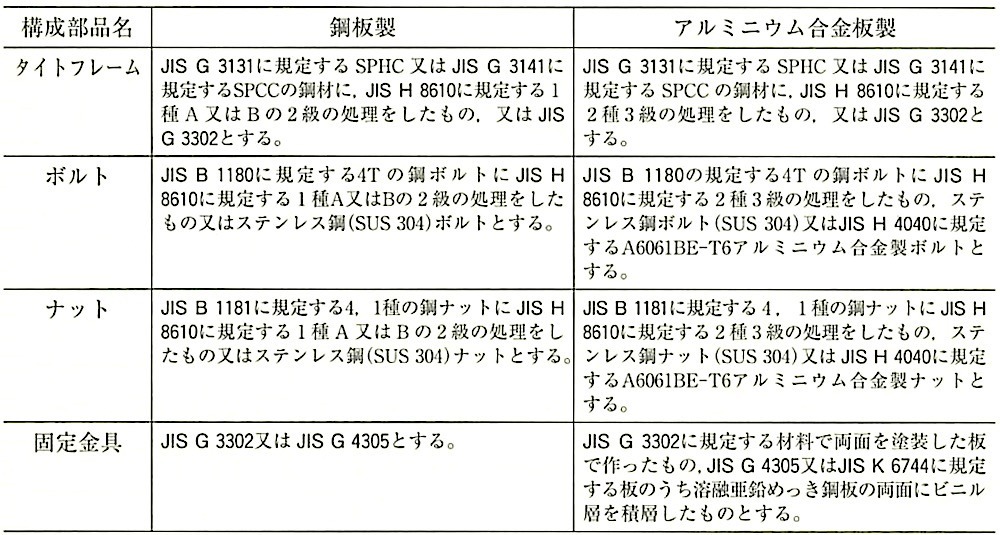

8.2 構成部品に使用する材料及び表面処理

構成部品に使用する材科及び表面処理は.表10に規定するもの又は使用上これと同等以上の性能をもつものとする。

表10 材 料

8.3 裏打材

折板に裏打板を使用する場合は、受渡当事者間の協定による。

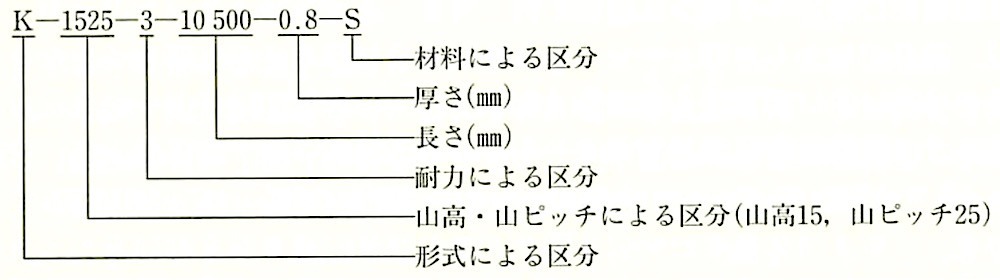

11. 製品の呼び方

製品の呼び方は、次の例による。ただし耐力、長さ及び厚さについては受渡当時者間の協定によって省略することができる。

12. 表 示

折板及び構成部品の包装には、次の事項を表示しなければならない。

(1) 折板の包装表示

(a) 種類の記号(製品の呼び方の例による。)

(b) 製造業者名

(c) 製造年月

(2) 構成部品の包装表示

(a) 名称

(b) 寸法及び使用材料

(c) 製造業者名

(d) 製造年月

JIS A 6514: 1995

13.3.3 工 法

(1) 折板葺の耐風性能確保、施工方法等については、13.2.3(3)で示した図書が参考になる。表13.3.1に折板葺の設計・施工上の要点を示す。

表13.3.1 折板葺の設計・施工上の要点(風と金属屋根ー改訂版より)

(2) 折板は、屋根の棟から軒先までを一枚の板で韮くことを前提に開発されたものなので、長さ方向には、原則として、継手を設けない。折板は長尺材であるため、道路交通法上の運搬制限や道路事情等により、工事現場での加工(現場成型)を行うことがある。この際、加工スペース等の制約から所定の長さの製品を加工できないことがある。このような場合にやむを得ず、流れ方向に継ぎ目を設けることが考えられるが、本来避けるべきことであり、計画段階から対応を考えておくべきである。

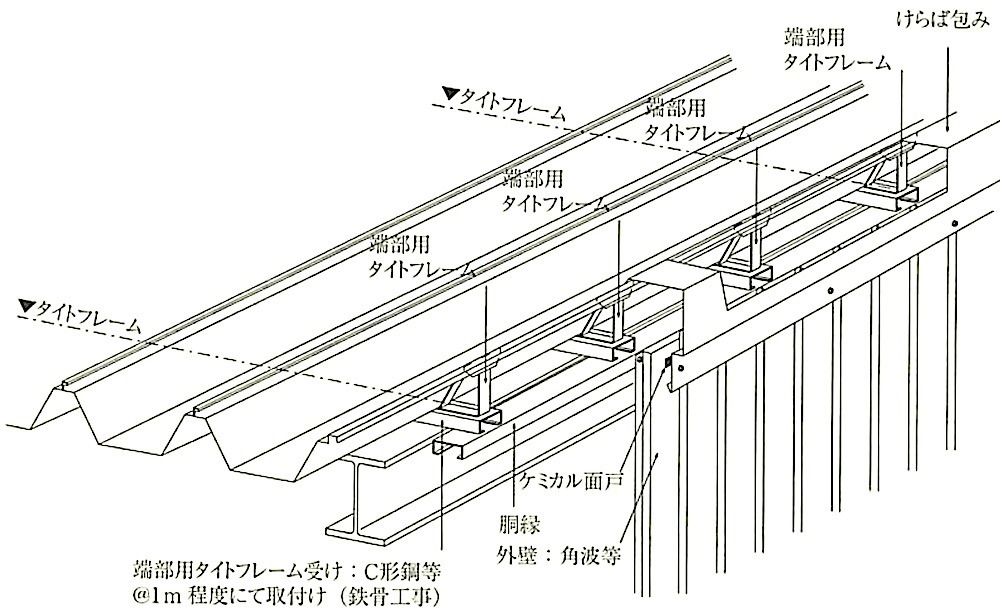

(3) タイトフレームの取付け

(ア) タイトフレームは、取付け位置の心に合わせ通り良く下地に接合する。台風時の折板屋根の被害には、タイトフレームの接合不備に起因するものが多いため、接合は入念に行わなければならない。

(イ) 「標仕」では、風による紐返し荷重による緩みを防ぐため、ボルト接合でなく、隅肉溶接と規定しているが、接合不備とならないよう溶接接合は入念に行う。

(ウ) 隅肉溶接に際しては、必要な溶接の隅肉サイズ、有効溶接長さ等の確認を行うとともに、ショートビードやアンダーカット等の溶接不良が発生することがあるため、溶接状態についても注意を払う。

なお、タイトフレームの有効溶接強度の確認方法については、(-社)日本金属屋根協会「風と金属屋根ー改訂版」が参考になる。

(エ) 溶接後は、スラグを除去し溶接部分及びその周辺に「標仕」表18.3.2[亜鉛めっき鋼板の錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料を途る。

(4) 折板の取付け

(ア) 重ね形折板の施工

(a) 折板は、各山ごとにタイトフレームに同定し、折板の流れ方向の重ね部に使用する緊結ボルトの間隔は600mm程度とする。

(b) 折板の端部の端空き寸法は、50mm以上とする。

(イ) はぜ締め形折板の施工

はぜ締め形折板は、タイトフレームにボルト締めされた固定金具を介してはぜ締めする。固定金具の位置及び固定金具間は、手動はぜ締め機を用いて1mm間隔程度で部分締めする。

本締めは、専用の電動シーマー等で完全にはぜ締めする。

(ウ) かん合形折板の施工

かん合形には、片側を引掛けかん合する片かん合形と、キャップを上部よりはめ込みかん合する両かん合形とがある。

(5) 各部の納まり

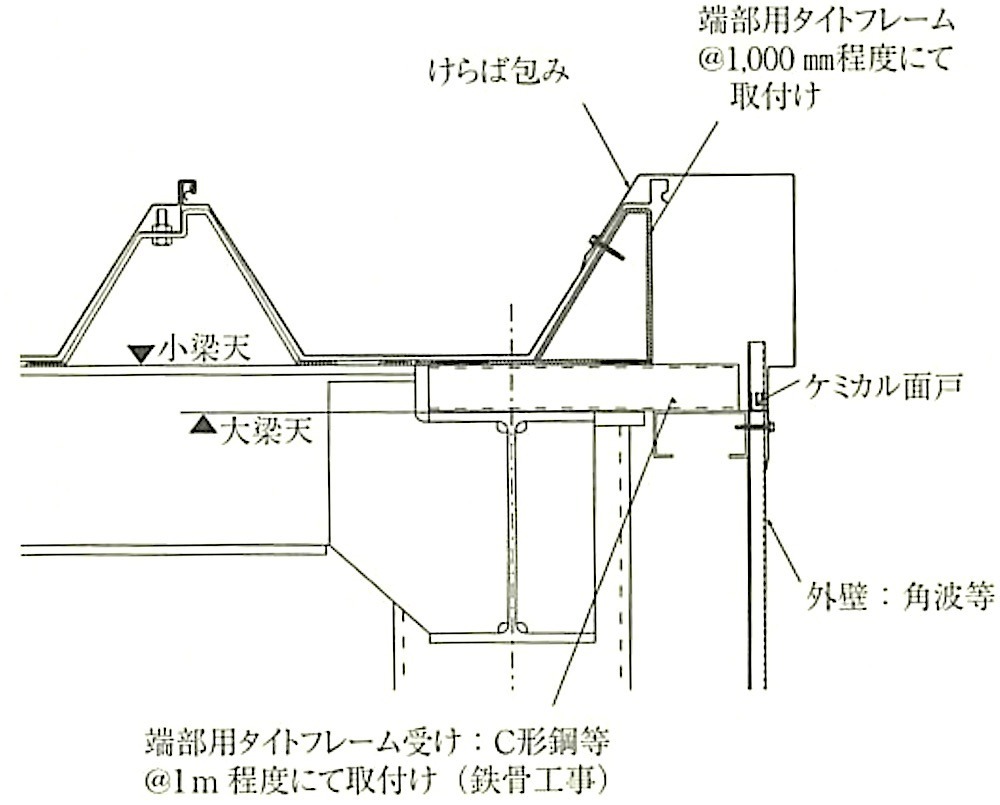

(ア) けらばの納まり

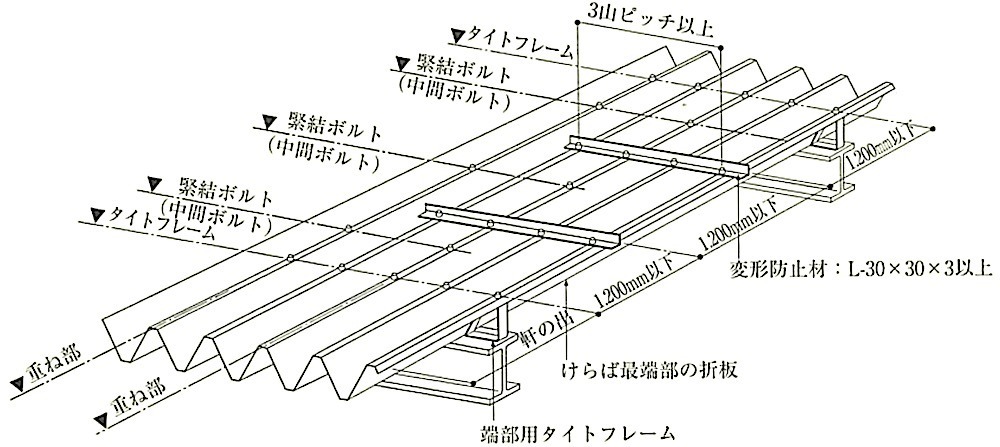

(a) けらばの納めは、特記による。特記がなければ、けらば包みによる方法とされている(図13.3.2参照)。この方法は、けらば包み及び端部の折板を固定するための下地が必要である。間隔 1m程度とするこの下地は、鉄骨工事の段階で取り付けられる必要があるので、屋根葺作業に入る前に所定のものが取り付けられているか確認する。また、けらば包みの継手の位置には端部用のタイトフレーム等の下地を設ける必要がある。

なお、けらば包みを用いた場合は、変形防止材を用いないのが一般的である。

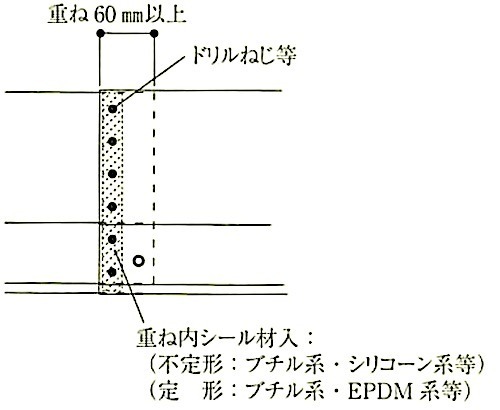

(b) 重ね形折板では、最端部の折板の上底で留める方法もある。この場合、最端部の折板には、図13.3.3に示す変形防止材を付けなければならない。

図13.3.2 けらば包みによるけらばの納まりの例

図13.3.3 変形防止材によるけらばの納まりの例

(イ) 棟の納まり

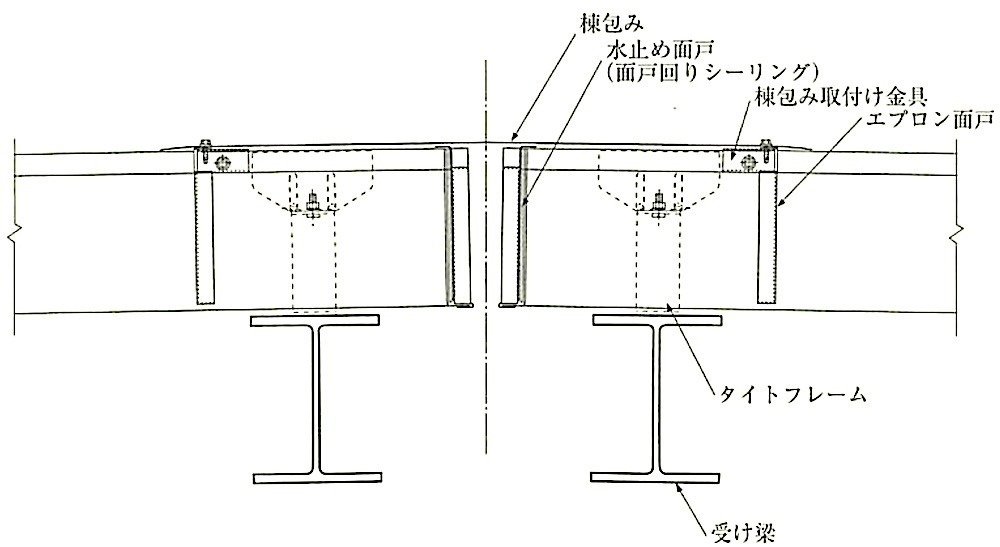

(a) 棟の納まりは、棟包みによる納まりを原則とする。

なお、図13.3.4に示す重ね形のほか、折板を棟位置で折り曲げる加工(ラジアル加工)もある。

(b) 棟包みは、折板の各山間にエプロンをなじみよく切り合わせ水漏れのないように留め付ける。

(c) はぜ締め形では、折板上部にはぜがあるため、ドリルねじ等による棟包みの固定が困難である。このため、棟取付け用のねじ受け金具等を用いる方法が一般的である。

図13.3.4 棟包みによる棟の納まりの例

(ウ) 軒先の納まり

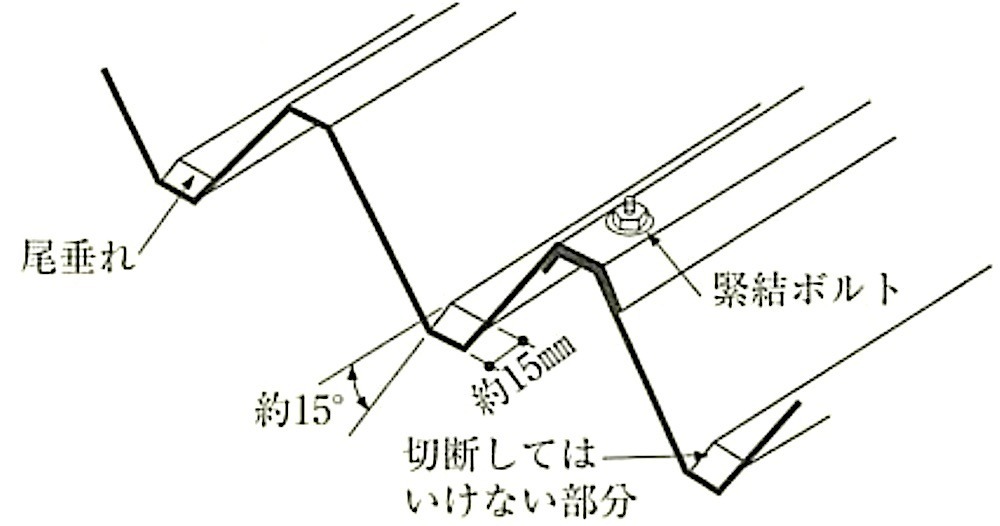

折板の軒先は、先端部分下底に尾垂れを付ける。尾垂れはウェブと下底のりょう線部分を切らずに「つかみ」で曲げる(図13.3.5参照)。

図13.3.5 軒先の尾垂れ

(エ) 壁取合い部の納まり

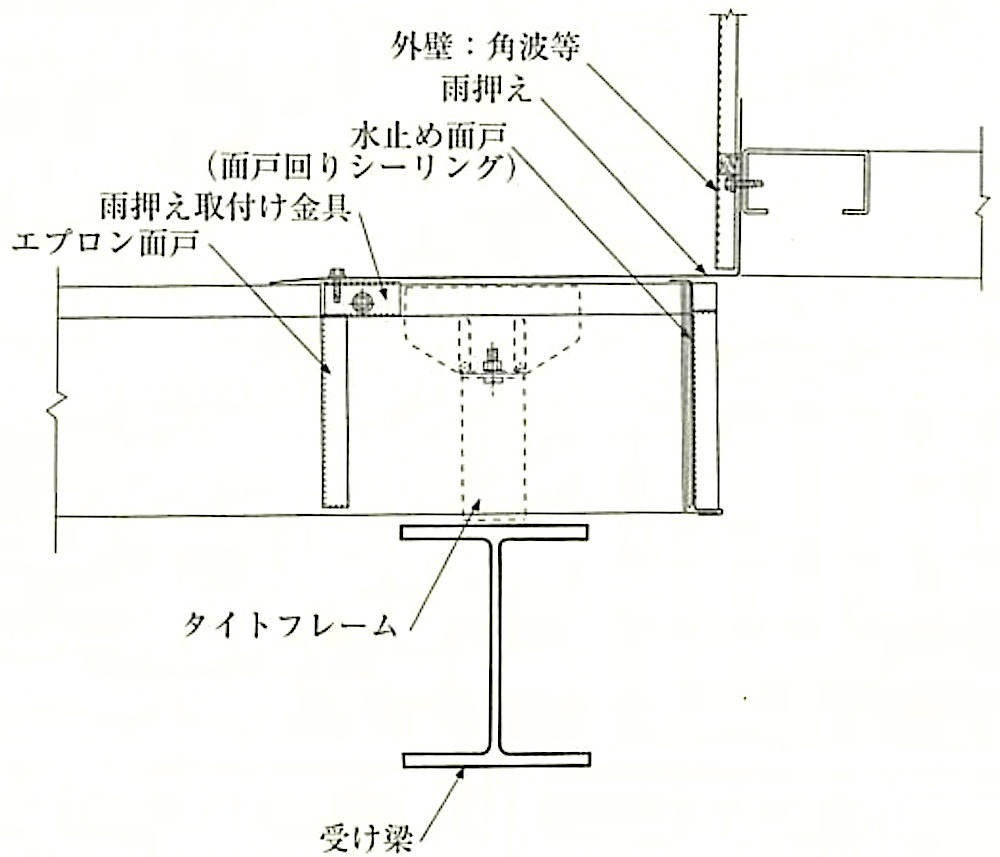

雨押えは、150mm以上立ち上げる。水上部分の納まりの例を図13.3.6に示す。

図13.3.6 水上壁取合い部の納まりの例

- no image

- no image